健康を守る畳のカビ対策!家庭でできる簡単メンテナンス法

2025/02/04

こんにちは!MIST工法カビバスター隊のスタッフです!

いつも私たちカビバスター隊のブログをご覧いただき、ありがとうございます。

日本の住まいに欠かせない畳は、香りと快適さが私たちの暮らしにリラックスをもたらしてくれます。

しかし、湿度の高い環境や換気が不十分な場合、畳にはカビが発生するリスクがあります。

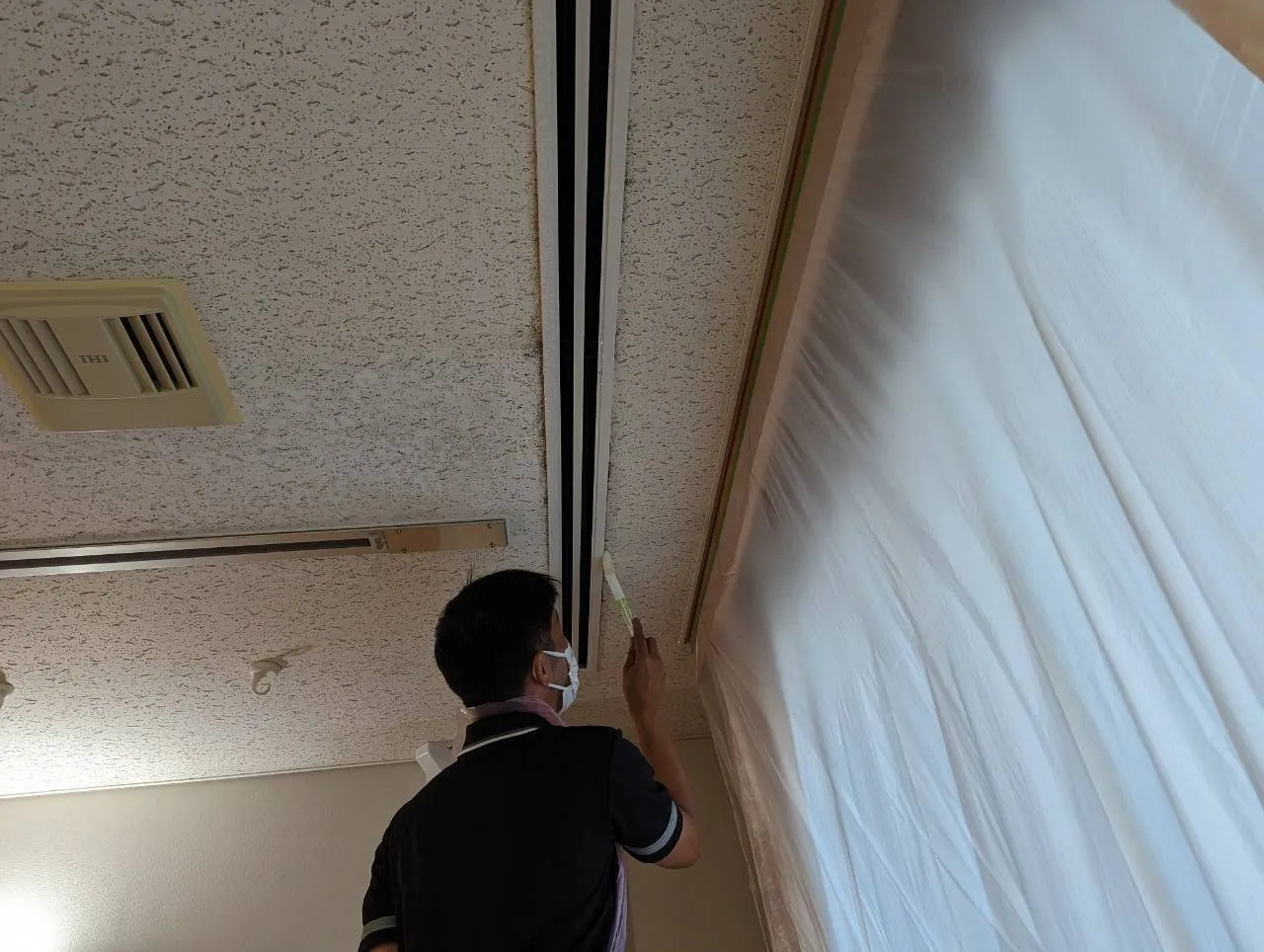

専門業者に依頼して大規模な作業を行う前に、自宅で行える畳のカビ取り方法をご存知でしょうか?

MIST工法®カビバスター隊の経験と知識を基に、安全かつ効果的な畳のカビ対策をご紹介します。

快適な和の空間を求める方々には、最後までお読みいただくことをお勧めします。

多くの家庭や施設で見られる畳のカビ問題に対し、これからお伝えする方法を試してみることで、無理なくできる範囲での畳ケアが実践できます。どうぞ、ご自身の手で快適な住環境を取り戻してください。

目次

畳にカビが発生する原因

カビ発生のトラブルを回避

畳の素材と水分の関係

畳は、日本の伝統的な床材として長い歴史を持ち、多くの人々に親しまれてきました。

その主成分であるイグサは、自然由来の繊維を豊富に含み、水分や温度変化に敏感に反応します。

イグサは適度な水分を吸収・放出する調湿機能を有しており、過度な乾燥を防ぐ一方で、高湿度の環境では内部に水分を溜め込みやすい特徴があります。

特に、日本の梅雨時期や季節の変わり目など、湿度が急激に上昇する時期には注意が必要です。

また、床下から上がってくる湿気や外気との温度差による結露など、湿気がこもりやすい環境が畳の下でも形成されやすくなります。このような条件下では、畳の表面だけでなく内部でも蒸れが発生し、カビが徐々に育つ原因となります。カビは見た目には気づきにくいため、発見が遅れることも少なくありません。

加えて、イグサは有機素材であるため、カビにとっては栄養源の宝庫となります。

このように、畳と湿度の関係は非常に密接で、正しく管理しないと容易にカビの温床になってしまいます。

湿度が高い季節は、窓を開けて空気を循環させ、除湿機やエアコンの除湿機能を活用することが重要です。

また、畳を定期的に干すなどして、こまめに湿度を下げる工夫が求められます。

換気不足が想定されるカビの発生メカニズム

畳にカビが発生する大きな要因の一つとして挙げられるのが、換気不足による湿気の滞留です。

日本の住宅は気密性が高く、断熱効果が優れているため、外気との温度差によって室内で結露が発生しやすい傾向があります。この結露が、畳や部屋の裏側に水分を蓄積させ、その湿気に暖かい室内の空気が混じることでカビが急速に繁殖するのです。

さらに、近年では窓を開ける機会が減少している傾向があります。

日中不在で窓を開けない場合や、防犯上の理由から窓を閉じたままにする家庭も多いでしょう。

また、家具や収納品の配置も影響を与えます。

密閉されたスペースでは、その周辺が湿気を溜め込みやすく、カビが発生しやすい状況を作り出します。

したがって、部屋全体の換気や除湿を意識することが重要です。

収納場所にも空気が行き渡るよう工夫し、畳表面だけでなく、周辺環境も注意を払う必要があります。

換気不足を解消し、空気を循環させることで、畳にカビが繁殖するリスクを大幅に抑えることが可能です。

定期的な換気を心がけ、快適な住環境を維持しましょう。

放置は危険!畳カビのリスクと影響

畳カビが生える二重のリスク

アレルギー症状を考える可能性

畳に発生したカビを放置することがもたらす最大のリスクの一つは、私たちの健康への影響です。

カビは目に見える胞子だけでなく、微細な胞子や菌糸を空気中に放出しており、アレルギー体質の方、小さなお子様、お年寄りなど免疫力が低下している方々にとって、カビ由来の物質が原因で、気管支炎、喘息、アレルギー性鼻炎、結膜炎などの症状を引き起こす可能性があります。

さらに、カビはダニなど他の微生物の繁殖を促す要因ともなり、皮膚の発疹やかゆみなどのトラブルが発生することもあります。カビが室内に広がると特有のカビ臭が発生し、ストレスとなって頭痛や倦怠感を引き起こすことがあります。

カビ臭は住環境の快適性を大幅に損ない、精神的な負担を増加させる要因ともなり得るのです。

もし「喉の違和感が増した」「くしゃみや咳が長引いている」といった症状が見られる場合は、畳のカビが関係している可能性を考慮する必要があります。

カビによる健康被害のリスクを軽減するためには、清掃、湿度管理、換気といった対策が不可欠です。

健康を守るために、畳のカビを見つけた際には放置せず、早期に対策を講じることが重要です。

見た目だけじゃない深刻なダメージ

畳に発生したカビを放置すると、アレルギー症状などの健康リスクだけでなく、住宅に対する深刻なダメージを引き起こすことになります。畳表面に広がるカビは見た目を損なうだけでなく、イグサなどの自然素材がカビにとって優れた栄養源であるため、一度繁殖が始まると非常に速いスピードで畳の内部へと広がっていき、最終的には、畳の張り替えや交換が必要となる場合が多いです。

さらに、畳の下でカビが繁殖した場合、床下や床部分にも影響が出る可能性があります。

カビ菌が浸食し、構造的な強度の低下や腐食をもたらす危険性が考えられます。

傷みが進むにつれて、リフォームや大規模な修繕工事が必要になることもあり、多大な時間と費用がかかることが一般的です。

また、カビによって発生する異臭は、和室の雰囲気を台無しにするだけでなく、来客がある際には不快な印象を与えてしまうこともあります。このような臭いは消臭剤だけでは簡単に取り除けず、場合によっては畳自体の交換を検討しなければならないこともあります。この問題は見た目以上に大きく、「ちょっとした汚れなら大丈夫」と放置することで、後々大きな問題に発展することが考えられます。

このように、畳のカビによる被害は視覚的な面にとどまらず、住環境の衛生面や建物の構造、さらには私たちの暮らしに有害な影響を及ぼします

。カビの発生を極力抑えるためにも、早めに対策を講じることが重要です。

家庭でできる畳のカビ取り

自宅での畳カビ取りステップガイド

用意するもの(掃除道具・アルコール・布など)

畳のカビを気にする際には、事前に必要な道具を準備しておくことが、作業をスムーズに進めるコツです。

- ブラシ

毛の硬さが中程度のブラシを選ぶと、畳を傷めるリスクを抑えつつ、汚れやホコリをしっかりかき混ぜることができます。

- アルコール消毒液

カビ菌や胞子を効果的に殺菌するためには、濃度70〜80%のアルコールが効果的です。

- カビ取り剤

専用のカビ取り剤を使用する場合は、必ず使用上の注意を確認してから使うようにしましょう。

- 清掃用の布

カビの掃除に使った布は再利用すると胞子を拡散させる可能性があるため、汚れたら適宜取り替えられるように複数枚用意しておくと安心です。

- 保護具

手肌への刺激やカビ細胞との接触を避けるために、ゴム手袋、マスク、場合によってはゴーグルなどの保護具を用意しておきましょう。

- 乾燥用機器

扇風機やサーキュレーターなどの風を送る機器を使用することで、効果的に湿気を飛ばし、室内の換気を促進することができます。

これらの道具をしっかりと揃えてから作業を始めることで、畳に生えたカビを確実に除去できる環境を整え、作業を効率よく行うことが可能になります。

カビ取りの正しい手順

畳に発生したカビを効果的に取り除くためには、正しい手順で行うことが重要です。

- 部屋の換気

まず、窓を開けて部屋の換気を十分に行い、フレッシュな空気を取り入れます。

これにより、カビ細胞が飛散した場合でも、空気が循環することで室内に留まりにくくなります。

- ブラシや布で汚れをかき出す

ブラシや布を使ってさらに表面の汚れやカビをかき出します。

ブラシを使う際は、畳の目に沿って丁寧に行い、目に詰まった汚れを取り除きます。

- カビ取り剤で拭き掃除

アルコールや専用のカビ取り剤を染み込ませた布で、カビが生えている箇所や周囲を優しく拭きます。

この際、湿った布で軽く丁寧に拭き取ることがコツです。

- 確認と再作業

拭き取り後は、カビの細胞が残っていないか確認し、必要に応じて同じ作業を繰り返します。

※専門業者への相談

もしカビの範囲が広範囲に及んでいたり、畳の内部まで深く侵食されている場合は、無理に自己処理を試みず、早めに専門業者に相談することを検討しましょう。

カビ取り後の拭き取りや乾燥方法のポイント

カビ取り作業を終えた後は、畳の表面にアルコールや洗浄剤が残らないように、しっかりと拭き取りを行うことが重要です。特に、部屋の中心から隅々まで丁寧に仕上げることを心がけましょう。

この際、カビ菌が再び繁殖しないよう、使用した布やペーパータオルはすぐに処分するか、洗剤でしっかり洗浄してから再利用してください。汚れが付着したままの布を使い続けると、他の場所にカビの胞子が広がる恐れがありますので注意が必要です。

拭き取りが終わったら、乾燥の工程に進みます。

この工程は非常に重要で、畳の表面だけでなく内部に残った湿気を効率よく取り除くことがポイントです。

窓を開けて風通しを良くし、扇風機やサーキュレーターを使って畳全体に風を取り入れましょう。

梅雨や冬場など、外気の湿度が高い季節には、除湿機やエアコンの乾燥機能を併用するのも効果的です。

乾燥時間は気候や部屋の構造によって異なるため、目安としては数時間から半日ほど、風通しの様子を見ながら行います。畳が完全に乾燥した後にも、定期的に換気を行い、部屋の湿度が高くならないように気を付けましょう。特にカビが発生しやすい季節や環境では、こまめに窓を開けて空気の入れ替えをするだけでも予防効果が期待できます。

時間をかけて、しっかりと作業を完了させることが大切です。

適切に拭き取りと乾燥を行うことで、畳を清潔で乾燥した状態に保つことが可能になります。

畳カビを防ぐための予防策

日常の心構えが決め手!畳カビを防ぐ予防テクニック

こまめな換気の重要性

カビは高温多湿の環境を好んで繁殖します。

そのため、部屋の湿度が高くなる状態が続くと、カビの発生リスクが高まります。

外気から空気を取り入れ、室内の湿気を排出するためにも、窓を開けて換気を行うことが重要です。

雨時期や湿度が高い日は、室内に湿気がこもりがちになるため、換気を行う習慣を身につけましょう。

窓を少しずつ開けて風の通り道を作ることが効果的です。

空気がスムーズに循環し、畳をはじめとする部屋全体の湿度を素早く下げることができます。

気密性の高い住宅では、日中はエアコンに頼りがちですが、できる範囲で窓を開けて自然の風を取り込むだけでも、室内のムシムシした空気をリフレッシュすることができます。

また、換気扇を活用するのもおすすめです。

キッチンや浴室は湿気がたまりやすい場所ですので、調理時や入浴後だけでなく、気温差が大きい時や雨の日などにも定期的に換気扇を回しておくと、カビ予防に効果を発揮します。

このように、日頃から「換気」を意識した生活を心がけることで、畳カビの発生を大幅に抑えることが可能です。健康的な住環境を維持するためにも、こまめな換気を忘れずに行いましょう。

管理と湿度エアコン・除湿機の活用

畳のカビ対策を徹底するためには、エアコンや除湿機などの家電を活用した湿度管理が非常に重要です。

特に日本の夏場は高温多湿になりやすく、梅雨時期や台風シーズンには室内の湿度が上昇しがちです。

このような状況を放置すると、畳の表面や内部にカビが広がる危険があるため、湿度を一定以下に抑える努力が必要です。

エアコンの除湿機能は室内の湿気を効率的に抑える効果があります。

室温が快適になると窓を閉めがちですが、定期的に換気を行い、エアコンによる除湿と外気のバランスを取ることで、より効果的な湿度管理が実現できます。

専用の除湿機は、部屋の広さや湿気に応じて強力に除湿することができ、非常に便利です。

また、除湿機を置く場所を工夫することで、畳のある部屋の湿気を素早く除去できます。

室内で洗濯物を干す場合や、押し入れ、クローゼットなど通気性の悪い場所に除湿機を設置することで、衣類や布団にカビが発生するのを防ぐことも非常に効果的です。

ただし、エアコンや除湿機を長時間使用すると電気代が心配になることもあります。

しかし、畳や家具がカビで傷んでしまった場合の修繕費や健康被害のリスクを考えると、こまめな湿度管理は大きなコストパフォーマンスを発揮する投資と言えるでしょう。

上手に家電を活用して、快適な住環境と畳の清潔さを保つことで、長く健康的な暮らしを維持することができます。

畳を傷めない掃除のコツ

畳カビを防ぐためには、日常的な掃除が大変重要です。

畳はイグサなどの自然素材で作られており、フローリングとは異なり柔軟で表面がデリケートな構造をしています。

そのため、掃除の方法を間違えると、畳を傷めたり逆にカビのリスクが高まったりすることがあります。

- 掃除機の使い方

畳の目に沿って掃除機をかけるのが基本です。

横に進むのではなく、畳の目の方向に合わせてゆっくりと一定の力で動かします。

繊維の奥に入り込んだほこりやゴミをしっかり吸引しつつ、畳自体を無理に傷めることを防げます。

ヘッドにブラシ設定がある場合は、ソフトブラシモードに切り替えて作業するとさらに安心です。

- 拭き掃除の注意点

水拭きは、過剰に行うと畳が水分を吸収しすぎてしまい、カビの原因となります。

乾拭きを中心に行い、汚れが気になる箇所はよく絞った布巾や雑巾で軽く拭く程度がベストです。

洗剤を使用する際は、畳の繊維に優しい弱アルカリ性や中性のものを薄めてごく少量だけ使い、その後しっかり乾かすことを忘れないようにしましょう。

- 乾燥させる

掃除が終わったら、換気や扇風機などを活用して畳をできるだけ早く乾燥させることが大切です。

湿気が残ったままの状態はカビの発生を助長するため、わずかな水分でも迅速に取り除く工夫を心掛けてください。

これらのポイントを実践することで、畳を傷めることなく清潔に保ち、カビの発生を防ぐことができます。

カビを発生させないための定期メンテナンス

毎日のケアが肝心!

定期的なホコリや汚れの除去

畳をカビから守るためには、まず日常的にホコリや汚れを取り除くことが重要です。

畳はイグサなどの天然素材を使用しており、繊維の隙間にホコリやチリが溜まりやすくなります。

湿気や温度の条件が揃うことでカビが発生しやすくなるため、定期的な掃除が欠かせません。

- 定期的な掃除

週に一度は掃除機や柔らかいブラシを用いて畳の目に沿ってホコリを丁寧に吸い取る、またはかき出すよう心がけましょう。畳の目に逆らって強くこすると、繊維を傷めて新たな傷や凹みができる原因になり、結果的にカビの温床を増やす恐れがありますので、力加減には注意が必要です。

- 拭き掃除の方法

畳の掃除には、湿った雑巾や中性洗剤を薄めた水溶液を使って軽く拭き取る程度にしましょう。

水分を使った掃除をやり過ぎると、畳の内部まで湿気がしみ込み、カビの原因となるため要注意です。

- 掃除後の換気と乾燥

掃除が終わった後は必ず窓を開けて十分な換気を行い、扇風機やサーキュレーターを利用してしっかりと乾燥させることが大切です。これにより畳の湿気を取り除き、カビの発生リスクを軽減します。

- 細かいホコリの取り扱い

目視できないレベルの細かいホコリや皮脂汚れも、時間をかけて除去することが重要です。

これらが溜まることで畳の変色や表面の劣化を引き起こす可能性がありますので、全体の空気環境をクリーンに保つことが、結果的にカビの発生リスクを大幅に軽減させる要因となります。

定期的なホコリや汚れの除去は、畳を清潔に保つために欠かせない作業です。

しっかりと実践することで、健康的な住環境を維持できるでしょう。

カビ発生が疑われるときのチェック方法

日々の掃除を行っていても、畳の一部が薄っすら変色している、または湿っぽい感覚があるなど「もしかしてカビ?」と感じることがあるかもしれません。早めにチェックし、初期段階で対処することが肝心です。

- 目視確認

畳全体を目視で確認します。

黒っぽい斑点や白っぽい粉状のものが見られると、カビの初期症状の可能性があります。

特に小さな点状の変色や、うっすらとした白い綿のようなものが見える場合は注意が必要です。

進行すると、色が濃くなり、触れると粉が舞うことがあります。

- 臭いの確認

部屋にカビ臭や湿っぽい匂いが感じられる場合も、畳や床下にカビが繁殖している兆候かもしれません。

このような臭いは早期に対処すべきサインです。

- 風通しの悪い場所のチェック

押し入れの床やタンスの下など、風通しの悪い場所はカビが発生しやすいため、懐中電灯などを使って隅々まで照らしチェックすると、見逃しやすいカビを発見しやすくなります。

- 早期対策の実施

もしカビを発見した場合は、すぐにカビ取りの手順を実施し、胞子が広がる前に対策を行うことが大切です。含ませた布で拭くなど、比較的簡単に対応が可能ですが、畳全体に問題がない場合や、拭いても色が残るような場合は、専門業者に相談して状態を確認してもらうことをお勧めします。

定期チェックを行うことで、早期発見・早期対策が可能になり、畳を長期間健やかに保つことができます。

健康的な住環境を維持するためにも、カビの兆候には敏感に反応し、しっかりと対策を講じましょう。

業者に依頼するのがおすすめなとき

重度の畳カビは抜けられない!専門家の技術で根本解決を

自力でのカビ取りが難しいケース

畳に発生したカビを自分で取り除こうとしても、状況によっては適切な対処が難しい場合があります。

掃除だけでは根本的な解決が望めないこともあります。

繊維の奥深くまで入り込んだカビを放置すると、再発やさらに広範囲にリスクが懸念されます。

カビが進行するほど除去が難しくなるため、早めに専門業者に依頼することが推奨されます。

- 繰り返し発生するカビ

「何度掃除しても同じ部分にカビが出てくる」

「拭いたそばから黒ずみや白い粉が再発する」

といった状況に陥っている場合、根本的な原因を解決する必要があります。

自力での掃除では限界があるため、専門家にお願いするのがベストです。

- 効果が現れないカビ取り剤

カビ取り剤やアルコールを使ってみても、効果が現れない場合があります。

市販のカビ取り剤は床用や浴室用などがありますが、畳専用の製品は限られており、強力な薬剤を使うと一時的にはカビが消えたように見えても、薬剤が畳の内部に残り、住まいの空気環境に影響を与えることがあります。

お子様やペットがいる家庭では、薬剤で処理することに対する抵抗感を感じる方も多いでしょう。

- 目に見えない場所に潜むカビ

とりあえず放置した結果、畳の底面や床下、押し入れの奥など、目に見えない場所にカビが潜んでいる場合も要注意です。自分では確認できない部分に問題が隠れていると、表面上の掃除だけでは根本的な解決にならず、再発を繰り返す可能性が非常に高まります。

このような場合は、専門業者による診断と対応が重要です。

健康的な住環境を守り続けるために、必要に応じてプロの手を借りることが大切です。

カビの問題を早期に解決し、安心して暮らせる空間を維持しましょう。

畳全体に広がる本格的なカビ対策

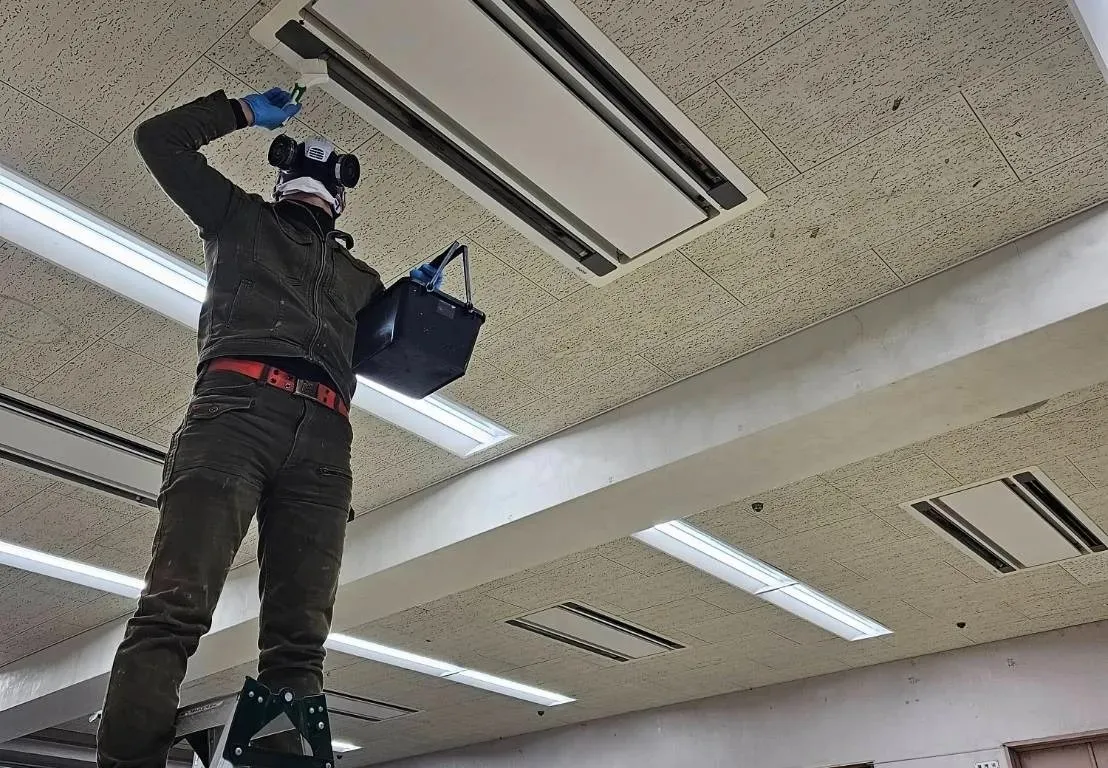

畳の一部だけでなく、広範囲にカビが発生している場合や、拭き取ってもすぐに再発する深刻な状況に陥っている場合は、業者による本格的なカビ対策を検討すべきタイミングです。畳全体に広がったカビは、目に見える部分だけでなく、畳床(スタイロ畳やワラ床)や床下の構造材にまで浸透している可能性があります。表面上の除菌や消毒では十分な対処ができないことが多いため、専門家の知識や技術、専用の機材や薬剤による徹底的な処理が必要です。

浸食の危険

カビが構造材に浸食すると、耐久性や衛生面にも影響を与える危険があります。

カビは胞子を撒き散らしながら繁殖し続けるため、畳だけでなく部屋全体にも悪影響を及ぼします。

業者による徹底検査

専門の業者に依頼すれば、畳を一度上げて床や壁の内部状態をチェックした上で、必要に応じて除菌や乾燥を行います。また、場合によってはリフォームや張り替えなどの適切な処置が提案されることもあります。

再発防止策

プロの手によるカビ対策は再発防止の面でも大きなメリットがあります。

内部に残ったカビ菌を可能な限り除去し、部屋の通気性や湿気を改善するためのアドバイス、また追加の調整工事を提案してくれることもあります。

畳全体のカビが進行している、あるいは畳をめくった際に予想以上に被害が拡大していた場合は、迷わず業者に相談し、最適な解決策を見つけることがベストな選択です。

健康的な住環境を保つためには、専門的な対策を講じることが肝心です。

さいごに

美しい畳と健康な暮らしのために

早めの対策で快適な和の空間を守ります

畳にカビが発生してから気づき、対処するのではなく、日ごろから注意を払うことが大切です。

カビが放置されると、畳の奥深くまで浸透し、被害がさらに拡大してしまうことがあります。

そのため、畳の内部や床下まで含めた総合的な健康リスクを考慮することが必要です。

例えば、梅雨時期や台風シーズンに入る前に、除湿機やエアコンのドライ機能を活用して部屋の湿度を管理することで、カビの繁殖を大幅に抑えることが可能です。また、畳を長く使い続けるためには、定期的に目視チェックを行い、小さな黒ずみや白い斑点、独特のにおいなど、カビの初期症状に早めに気づくことが重要です。

カビが広がる前であれば、アルコール拭きなどシンプルな処置で十分に対処できる場合が多いです。

畳は和の空間に特有の落ち着きと温かみを与える大切な要素ですが、自然素材であるため、取り扱いには注意が必要です。

早めの対策を心がけることで、美しい畳を快適に使い続けるだけでなく、室内の空気環境を健全に保つことにもつながります。

日常のほんの少しの心構えが、大切な和の空間と家族の健康をしっかりと守ってくれるのです。

こまめなケアを通じて、快適な住環境を維持していきましょう。

定期的なお手入れで安心・安全な住まいを

畳のカビを避け、清潔で快適な住まいを維持するためには、定期的なお手入れが欠かせません。

これにより、チリやホコリの堆積を予防し、カビの発生原因を軽減することが期待できます。

具体的には、日常的に目視で清掃し、必要に応じて濡れた雑巾や中性洗剤を薄めた水溶液を使うなどして、畳を傷めずに清潔さを保つ方法を選びましょう。

拭き掃除の後は、扇風機やエアコンの乾燥機能を活用し、畳をしっかりと乾燥させることが重要です。

押入れや家具など通気性が悪い場所に対しても、適切な配置を心がけることでカビ予防につながります。

家具の配置を工夫して空気の通り道を確保することで、畳が呼吸しやすくなり、湿度コントロールもスムーズに行えるようになります。

特に季節の変わり目には、念入りな点検を行うことが大切です。

カビが発生しそうな兆候が見られた場合は、早めに対応することが肝心です。

状況が改善しない場合は、専門業者に相談してプロの目で適切な対処をしてもらうことをお勧めします。

定期的なお手入れは手間に感じることもありますが、その分家族や畳を含めた環境全体に気を配りながら、健康で快適な空間づくりを続けていくことができます。

日常のちょっとした努力が、安心・安全な住まいを保つ鍵となります。

-

2025/02/05

横浜市のカビトラブルを徹底解決!MIST工法®カビバスター隊が住まいを守ります

健康と快適さを取り戻す、革新的なカビ対策で安心の暮らしをサ…

-

2025/02/04

健康を守る畳のカビ対策!家庭でできる簡単メンテナンス法

こんにちは!MIST工法カビバスター隊のスタッフです!いつも私…

-

2025/02/04

キッチン下の棚で発生するカビトラブルを徹底解説! MIST工法®カビバスター隊が原因と対策伝授

換気扇の負圧が始まる床下の湿気をブロックし、健康で快適な住…

-

2025/02/03

衣類のカビ対策はクローゼットから!MIST工法®カビバスター隊が教える正しい湿度管理

見落としがち?クローゼット環境と衣類を覗かせるカビ対策のポ…

-

2025/02/01

カビが生えた部屋で寝ているとどうなる?健康リスクと早めにできる対策とは

MIST工法カビバスター隊が徹底解説!気づいたときにすぐ行動し…

----------------------------------------------------------------------

カビバスター隊

住所 :

〒252-0232

神奈川県相模原市中央区矢部1丁目14-7号エルムコート504

電話番号 :

0120-133-199

----------------------------------------------------------------------