【必読】カビが生えた部屋で寝るとどうなる?健康被害と対策徹底解説

2025/03/19

【必読】カビが生えた部屋で寝るとどうなる?健康被害と対策徹底解説

カビに潜む意外なリスクと、MIST工法®カビバスター隊が提案する安心快適な住環境づくり

こんにちは、MIST工法®カビバスター隊です。私たちは皆さんが安心して暮らせる住環境を確立するために、カビの発生や広がりを根本から対策する活動を日々行っております。部屋は毎日長時間過ごす大切な空間です。 しかし、ふと考えないうちにベッド周りや窓枠などにカビが生えていたり、壁の裏でこっそり繁殖していることがあります。

私たちMIST工法®カビバスター隊は、怖い健康リスクから皆様を守るため、カビの原因調査から除去・再発防止策のご提案まで、ワンストップでサポート致します。カビの臭いや見た目が気になるだけでなく、「どうしても咳が止まらない」「子どもが夜中にくしゃみをしている」などのお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。清潔で快適、そしてなにより健康的な暮らしを守るために、私たち全力でお手伝いさせていただきます。

今後も居住環境に関する知識やカビ対策のコツを随時発信してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 もしお部屋のカビに関して気になることがございましたら、ぜひ私たちMIST工法®カビバスター隊を頼りにしていただければ幸いです。

目次

カビとは何か?

私たちの身近に潜むカビの正体とは?健康と住まいを守るために基礎を知っておきたい知識

1. カビの正体と増殖条件

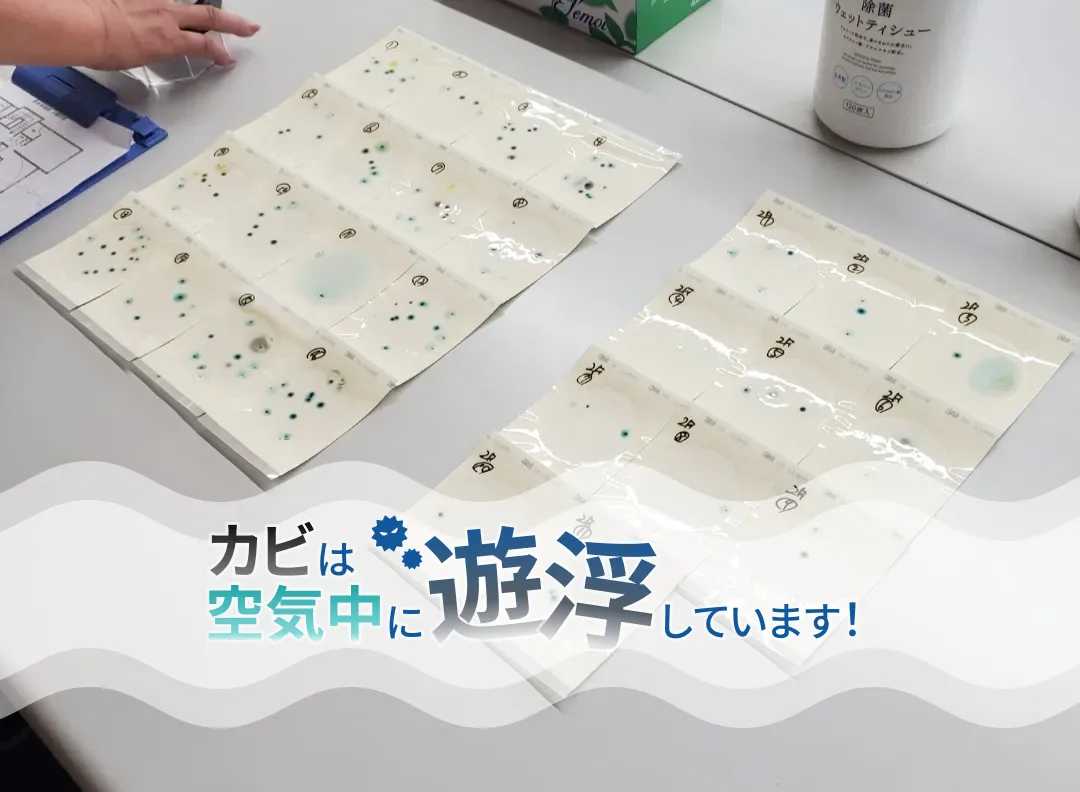

カビとは、私たちの住環境や日常生活の中でごく当たり前のように存在し、食べ物や建物の素材に付着して繁殖する微生物の種類です。きるほど見えるように成長するまでに時間がかかり、また、目には見えない細胞の状態で空気中をいってます。

カビが生きていくために必要な要素は主に「湿気(湿気)」「栄養」「温度」「酸素」です。 空気は中の湿度からでも十分にカビを生育させることが可能で、特に湿度が高い梅雨時や夏場などは要注意となります。リや皮脂など、多岐にわたって有機物が餌になります。 さらにカビは、比較的広い温度帯で活動可能です。 一般的には20~30℃が程度よく繁殖する温度帯とされていますが、一部のカビは低温にも強く、冬場や冷蔵庫内でもゆっくりと繁殖を続ける場合もあります。

酸素についてもほとんどのカビが好気性であり、空気がある場所であればどこでも繁殖する可能性があります。これらの要素がそっと、カビは細胞子を飛ばして仲間を増やしながら、徐々にと範囲を拡大していきます。正な温度管理を行う・養分をこまめに除去するなどの対策で、カビの増殖を大幅に行うことが可能になります。

2. 日本の住環境とカビ発生の関係

日本は四季の変化がはっきりしている、年間児童湿度が高い時期も多く、特に梅雨や台風シーズンには空気湿度が急上昇するため、カビが繁殖しやすい気候と言います。これは省エネルギーや快適性の面ではメリットがある方、換気不足の部屋での結露や高湿度状態が長く続き、カビにとって好ましい環境を待ってしまう原因となるのです。

さらに、日本の都市部では集合住宅が増えており、多くの場合、隣戸と壁や上下階との境界がややあります。そのため建物全体の通気バランスが取りにくい、マンションの構造によっては部屋ごとに湿気の偏りが生まれやすい傾向もあります。るや風通しの悪い場所、日当たりが少ないスペースなどは、湿気が溜まりやすくカビの温床となりがちです。 また、日本独特の生活様式として布団を敷いて寝る習慣がある場合、床や畳に直接湿気が多くなりやすいため、裏側にカビが発生するリスクも存在します。

現代ではエアコンや除湿器の普及により、室内の温度・湿度を管理しやすいようなもの、衣類や布団などには人の汗や体温などの湿気が警戒しやすく、湿度管理だけでは完全に予防切れないケースも多々見受けられます。めには、日本ならではの気候条件と居住環境に配慮した対策が必要ではありません。 定期的な換気や断熱・気密といった住宅の構造的な見直し、そして布団やカーペット、押し入れなど湿気がたまりやすい場所の点検が重要になります。

カビが与える健康リスク

見えないカビが健康をむしばむ?日常生活で起こりがちなリスクを正しく理解しよう

1. アレルギー症状と呼吸器系のトラブル

カビによる健康被害の中でも、一番注目したいのがアレルギー症状や呼吸器系への影響です。 室内に生えたカビは、その細胞子を常に空気中に放出しています。 これらの細胞子を吸い込むことで、鼻水やくしゃみ、目のようなかゆみアレルギー特にアトピー性皮膚炎や花粉症など、もともとアレルギー体質の方は、さらに症状が深刻化する可能性があるため注意が必要です。

また、カビの中には強い毒性をもつ種類もあり、いつの間にかカビの生えた環境で暮らしていると、免疫力の低下を恐れています。どの内部にカビが繁殖している場合、運転中にそれらの細胞が室内全体へ一気に拡散されるため、より多くに悪影響を及ぼします。

それに加えて、寝室にカビが発生している場合、就寝中に大量の細胞を吸い込むことになります。 睡眠時間は体を休め、免疫力を回復させる大切な時間ですが、その空間にカビが存在すると、若干体が疲労してしまう可能性もあります。生活の質を大きく下げるだけでなく、長引く咳や体調不良が続くことで仕事や学習面にも影響を与えることはありません。

2. 故障や者に及ぼす影響

カビがもたらす健康リスクは、アレルギーや呼吸器系に限定されたものではありません。体力や免疫力が低下している方にとって、カビはより深刻な問題になり得ます。して敏感に反応してしまう可能性が高いのです。 小さな口傷からカビ菌がし、思わぬ感染症を迎えるケースも報告されています。

さらに、カビは人の体に直接的な悪循環だけでなく、ストレスや睡眠不足の原因にもなります。 カビが発生する特有の臭いが部屋にこもると、リラックスできるはずの空間が不快な環境になっていて不思議、気分的な不快につながることもありません。

この問題を回避するためには、カビの発生を未然に防ぐことが最も重要ですが、既に発生してしまった場合は放置せず、初期に専門業者への相談や徹底した除去を行うことが求められます。 特に、エアコンの内部や水回りなど、一度繁殖が進んでしまうと自力では切れない場所も多いものです生活空間を清潔に選択、こまめな換気や除湿を習慣化することが、故障・体調を崩しがちな方や免疫力が落ちている方を含み、すべての人が健康に暮らせる環境づくりの第一歩を決めます。 カビのリスクを知り、その影響を正しく理解した上で、早めの対策を行っていくことが大切なのです。

カビが発生しやすい場所と見落としがちなポイント

日常生活で不安定な場所を徹底チェック!カビ対策の鍵は「潜むポイント」の早期発見

1. 寝室・ベッド周り

寝室は、本来なら一日の疲れを癒すための大切な空間です。暖かい布団の中はカビにとって理想的な環境になりやすく、置かないうちに繊維の奥深くでカビが繁殖し始めることもあります。

また、ベッドフレームやマットレスの下は空気の通り道が少なく、湿気がこもりやすい場所でもあります。 フローリングや畳の上に直接布団を敷いている場合は、床と布団の間の余裕によりカビが発生しやすくなる点に要注意です。 寝ている間は体温で布団内部がゆっくりになり、室内との温度差から結露が生地を湿らせます。ては、布団やマットレスをこまめに干して湿気を飛ばすことや、もし日中は布団を立てたり、除湿シートを活用するなどの工夫が有効です。 さらに、就寝前後には部屋の換気をこまめに行うと、溜まった湿気を外に逃がすことができ、カビの発生リスクを抑えられます。

2.押し入れやクローゼットの内部

押し入れやクローゼットなどの収納スペースは、普段あまり開閉しない分、通気性が湿気がこもりやすいのが最大の特徴です。 日本の住宅事情に関しては、押し入れに布団や衣類をまとめて収納するケースが多いことから、暖かい季節から寒い季節へ、あるいはその逆以前の季節の変わり目で出た布団や服に付着している汗やホコリが残留していきます。

また、押し入れやクローゼットは壁面に接しているため、結露が起こりやすいという問題もあります。 外気との温度差が大きい壁や床との間に湿気が溜まると、表面には見えなくても裏側や角の部分などにカビが発生するリスクが高まるのです。対策としては、定期的に扉やふすまを開けて風を起こすことや、湿気を吸収する除湿剤やスノコなどを活用して、床面や壁との密着度をよく考えて選定されます。

3. 窓や枠壁の向こう

窓は外気との温度差が最も目立つ場所であり、結露が発生しやすいポイントの一つです。 特に、冬場に暖房をつけて室内が暖かくなると、冷たいガラス面との温度差で大量の水滴が発生し、カーテンやサッシ部分にまで湿気が広がります。アルミやプラスチックなどの素材と接しているため、水分が行き場を理解しやすい環境が生まれます。 そのため、結露を置いていると窓枠付近からカビが根を伸ばし、壁紙や下地まで浸透してしまうこともあります。

さらに、窓や壁の隙間から小さな漏水が発生し、外壁と内壁の間に生じた結露が放置されると、見た目ではわからないうちに下地材や断熱材がカビに侵される可能性も警戒します。また、サッシの溝やパッキン部分を定期的に掃除してホコリを取り除き、除湿剤や結露防止シートを活用して湿気対策強化するのも効果的です。期に表面を拭き、必要に応じて下の状態を確認することが懸念されます。 カビは繁殖が進むほど取り除く正義があるため、窓や壁に少しでも異変を感じたら早めに対処することが、清潔な住環境を長く守る秘訣です。

日常生活で使えるカビ対策

手軽な方法でしっかり対策!普段の生活に取り入れられるカビ予防のコツ

1.換気と湿度管理の基本

日常生活の中で最も気軽に取り入れられるカビ対策の一つが、こまめな換気と湿度管理です。 カビは湿度の高い環境を好むため、室内の空気を定期的に居るだけでも、繁殖を大きく大事にすることができます。 特に梅雨や台風シーズンなど、外の湿度が高い時期でも、一日に数回は窓を開けて空気を動かすようにしましょう。日が続いている場合でも、気温や天気のタイミングを見計らって数分だけでも換気をすると、意外と室内のジメジメ感が軽減されます。 また、エアコンや除湿機を活用するのも効果的です。

さらに、部屋のレイアウトや収納方法を工夫することも重要です。 家具を壁にぴったりとくっつけて配置してしまうと、向こうや隙間に空気通りが通りにくくなり、そこに湿気がこもりやすくなります。 少しだけ壁との距離を確保するだけでも、空気の流れを確保でき、カビ発生の予防に役立ちます。続けないで、時折開けて風を落ち着いて習慣づけとよいでしょう。

まずは小さな工夫の積み重ねこそが、カビにとって「増殖し短い住まい」を作るカギになります。 や梅雨夏だけでなく、冬でも暖房による結露が起きることがありますので、四季育児と換気のバランスを気に入ってみてください。

2. 清掃・除菌のコツ

カビ対策の基本は、こまめな掃除とそれなりな除菌にあります。部屋をきれいに決めることが始まるが、掃除機をかけるだけではカビの細胞を完全に乗り越えることは難しいのが現実です。掃除機でほこりを吸い取った後は、思い切って絞った巾や使いシート捨てで掃除することで、取りこぼした若干なゴミやカビ細胞を目撃します。

さらに、清掃後の除菌も大切です。家庭用のアルコールスプレーや次亜塩素酸系の除菌剤を使う場合は、カビが発生しやすい水回りや窓枠、ゴムパッキン部分などを重点的にケアするがおすすめです。また、洗面所や浴室のように水を使う場所はこまめな水気の汚れが基本ですが、排水口やタイルの目地、シャワーヘッドの向こうなどは汚れが壊れやすい箇所です。

日常生活では掃除の時間をたっぷり取るのが難しいかもしれませんが、部分的でも丁寧に汚れを落とし、除菌を徹底することで、カビの発生リスクをしっかりと軽減できます。 特に梅雨や夏場は気温や湿度が上がりやすく、カビの繁殖スピードも速いので、普段以上に掃除や除菌に力を入れることが大切です。

3. DIYでカビを主役にするテクニック

カビ対策というと、どうしても嫌なイメージばかりが先行しがちですが、少し視点を変えて「カビを一時化」し、その存在を逆手に取って対策を進める方法もあります。具体的には、押し入れやクローゼットの底面に取り外し可能な板を敷き、定期的にその向こうをチェックできるようにしておく工夫が挙げられます。

また、DIYで簡単にできる湿度センサーや、安い湿度計を部屋に設置し、「この場所は湿度が高いかも」と感じたら、すぐに換気や除湿を行うという仕組みを作るのも有効です。 カビが貴重な環境を数値として把握することで、「湿度が高かったら要注意」という意識が自然と身に付きます。は、壁や天井に通気口を増やし、窓際にすのこや除湿シートを活用するなど、自分の家の構造や生活スタイルに合わせたDIYで物理的に湿度をコントロールする工夫も可能です。

カビ対策におけるDIYの最大の利点は、自分の手で住まいをカスタマイズする中で、「どこが脆弱になりやすいか」を捉えやすくなる点にあります。見えない敵に振り回されるのではなく、その特性を考慮して先回りしたケアが可能になるのです。

MIST工法®カビバスター隊による専門的な対処法

専門家の知見と先進技術で限り!MIST工法®カビバスター隊が実現する徹底カビ対策

1. MIST工法®とは?その特徴とメリット

ミスト工法®は、カビの原因を忘れて「表面上の汚れ」として扱うのではなく、建物の構造や素材、そして環境条件を多角的に分析し、根本から解決するために開発された独自の施工技術です。です。そこでMIST工法®では、まずカビが繁殖する原因となる湿度や温度、通気性などを気にせず洗い出し、建物の内部構造にもアプローチできるアプローチの手法を置きます。 目に見えるカビはもちろん、その奥や下地まで浸透している菌糸を除去するための特殊な洗浄や除菌を行い、再発を防ぐためのバリアコーティングのような処理を組み合わせることで、高い持続効果を実現しています。

また、MIST工法®が優れている点の一つは、作業時の安全性や施工の安心感にも配慮していることです。菌となることが大幅に減少し、さらに発生発生を制御した状態が続くため、一度の施工で長期的に清潔な環境を維持することがございます。

2. カビバスター隊が行う原因調査から除去・予防までの流れ

カビバスター隊では、まず建物内のカビ発生状況を把握するために、綿密な原因調査からスタートします。 具体的には、目に見えるカビの状態はもちろん、壁紙の裏や床下、天井裏など、ふだんは確認しにくい場所まで専門の機器を用いてチェックし、どのような種類のカビが、どの程度の危険性があるのかこの段階で重要になるのは、カビの生育に関係する湿度や温度、換気状況といった環境汚染を総合的に分析し、再発リスクを含めて判断すること。 カビバスター隊のメンバーはカビの生態や建築構造に精通しており、経験と知識を相談しながら最適な施工プランを提案します。

原因を特定したら、次は実際の除去作業に入ります。MIST工法®の技術を用いて表面のカビだけでなく、その内部や下部に至るまで入っている菌糸を気にせず除去し、必要に応じて防カビ処理も併用します。部分に潜んでいたカビの再発を大幅に抑制できるのが大きな特徴です。 さらに、撤去後には適切な換気や除湿対策、建物内部の気密性の見直しなど、予防に関わるアドバイスが行われます。 、当面再発の見通しが見られた場合、すぐに、対応できる体制が整っているのも安心できるポイントです。

健康的な住環境を守るために

日々の習慣と専門家の力で、カビのない快適生活を手に入れる秘訣とは?

1. 定期的なメンテナンスとプロへのご相談

家を長く快適に過ごすためには、日々のちょっとした心構えや定期的なメンテナンスが欠かせません。 換気や清掃、湿度管理といった基本的な対策は怠らないことはもちろん、部屋の隅や家具の裏、押し入れやクローゼットなど見落とされがちな場所をこまめにチェックする習慣をつけると、カビの発生を未然に防ぐことになります。た、窓やドアの枠、壁紙の継ぎ目などにわずかな傷やゆるみがあると、そこから湿気が急しやすいため、気づいたときに早めに補修しておくことが大切です。

さらに、カビがよく発生していたり、自力で転倒するほど深い根を張っている場合は、迷わずプロの力を頼ることをおすすめします。 専門家は、カビの種類や建物の構造を正確に把握した点、最適な除去方法や再発防止策を提案してくれます。 見た目をきれいにするだけでなく、原因そのものを突き止め、根本から改善できることができるのがプロの強みですまた、施工後のアフターフォローや定期点検を受けることで、長期的にカビをつけない住まいを維持しやすくなります。 自分で対処しなければカビが気になる、まとめあるいは健康被害が心配な方は、ぜひ早めにご相談してみてください。

2.安心して眠れる部屋づくりのポイントまとめ

一日の疲れを癒やすはずの寝室にカビが潜んでいると、良質な睡眠が聞こえるだけでなく、アレルギー症状や呼吸器系トラブルの原因にもなりかねません。団や枕などは汗や皮脂を吸収しやすいため、洗濯表示に合わせて洗濯・乾燥を行いますか、こまめに日干しして湿気を飛ばしてすと清潔さを保ちやすくなります。また、寝室自体の換気も重要です。

さらに、見落としがちなのが寝室のレイアウトと家具の配置です。 家具を壁にぴったりとくっつけると、その無意識に湿気が濃くなりやすくなり、カビの繁殖リスクが懸念されます。 少しだけ壁から離れて居るだけでも通気性がよくなり、長期的なカビ被害を防ぐことになります。 、カビ細胞が蓄積しやすいため、定期的な洗濯や掃除機がけも必要ありません。 面倒かもしれませんが、こまめなケアこそが健康的な睡眠を守る土台と、 身の回りの小さな努力が積み重なることで、安心して深い眠りにつける環境が整うはずです。

まとめ

住まいと健康を守るための最終チェック!カビ被害を食い止める総まとめ

1. カビリスクの再確認

カビは規定壁や家具にどうしても不快な汚れ、見た目というだけでなく、私たちの健康に直接影響を考える可能性があります。らに、体力や免疫力が低下している方や、幼児・高齢者など抵抗力の弱い人にとっては、思わぬ感染症を考えるとリスクがあるのです。

また、建物自体へのダメージも深刻になりやすい点に注目する必要がある。結果的に、予想外の費用負担や居住環境の大規模な見直しが必要になることもあります。

さらに、最近では高気密・高断熱の住まいが増えており、室内にこもりがちな湿気がカビの発生を加速させている。カビを遠ざけるために、換気・除湿・清掃といった基本的な習慣を維持するだけでなく、定期的にプロの手を借りるなど、多角的なアプローチを大切にしましょう。 カビリスクを正しく、正しく対処することが、家族みんなの健康と安全を長く守り続ける一番の近道なのです。

2. とりあえずのケアと行動計画

カビ被害を予防し、健康的な住環境を守るためには、まず日頃の習慣やライフスタイルを見直すことが大切です。第一に、湿気対策としての「換気」は必須ではありません。空気が淀みやすい押し入れやクローゼット、家具の裏などを定期的に開放して空気を循環させるだけでも、大幅にカビリスクを下げることができます。次に、こまめな清掃と除菌を習慣化し、目に見える汚れだけでなく、ホコリや皮脂などの有機物が最もしやすい場所を重点的にケアしましょう。

すでにカビが発生している箇所の構造的問題や水漏れの存在、地下の劣化など、原因を正しく認識しないまま対処した場合に再発を繰り返すケースが多いプロによる正しいな原因調査と除去・防カビ施工を行うことで、根本的なカビのリスクを抑えられます。

また、カビにた家づくりやリフォームを考えている方は、カビ将来見通した素材選びや換気計画、断熱設計などを専門家と相談しながら進めていく一案です。をコントロールしやすい住宅構造や内装材を選択すれば、日常のケアやクリーニングもグッと楽になります。

----------------------------------------------------------------------

カビバスター隊

住所 :

〒252-0232

神奈川県相模原市中央区矢部1丁目14-7号エルムコート504

電話番号 :

0120-133-199

----------------------------------------------------------------------