長時間カビ臭い室内にいるとどうなる?体への影響と対策を徹底解説

2025/03/20

長時間カビ臭い室内にいるとどうなる?体への影響と対策を徹底解説

MIST工法®カビバスター隊が教える、健康リスクから安全対策まで

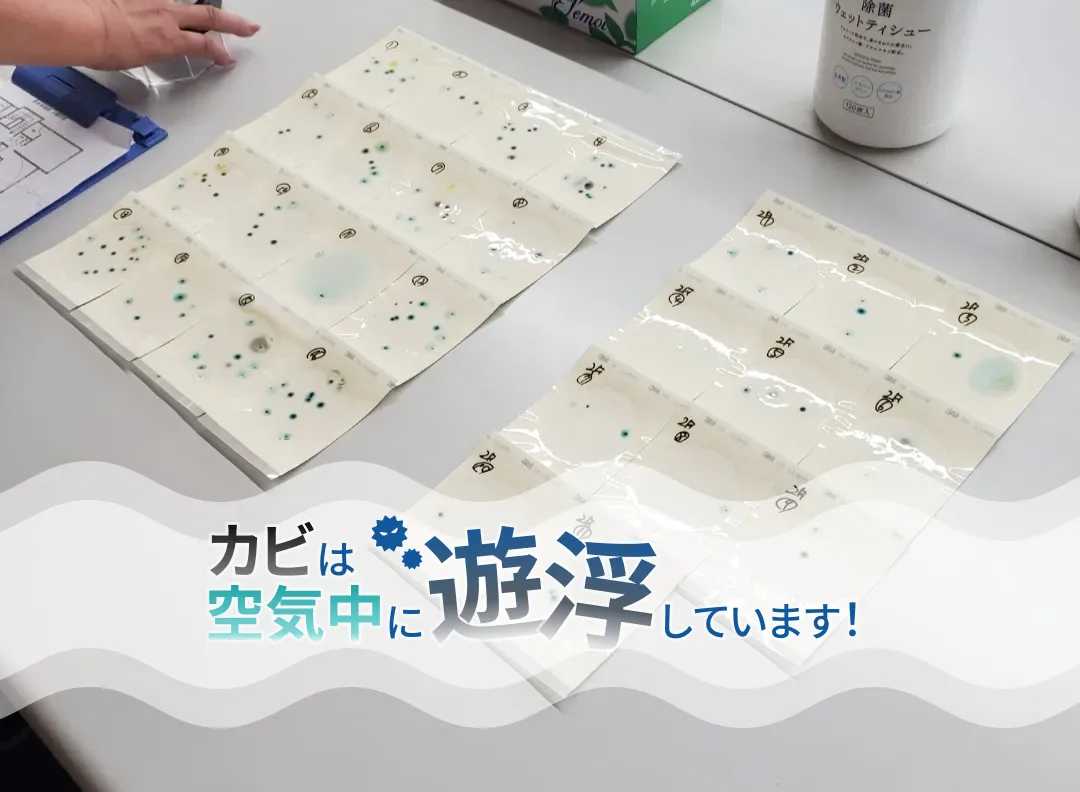

こんにちは、MIST工法®カビバスター隊です。私たちは日々、あらゆる建物のカビ対策に取り組みながら、皆さまの暮らしや健康を守るお手伝いをしています。室内に漂うカビ臭さは、慣れてしまうとなかなか気づきにくいものですが、実はそこには見過ごせないリスクが潜んでいることをご存じでしょうか。カビ臭い空間に長期間滞在すると、カビが放つ微小な胞子や揮発性有機化合物(MVOC)などが空気中に充満し、私たちの呼吸器や肌へ少しずつ影響を及ぼします。たとえば、原因不明の頭痛や喉のイガイガ感、肌荒れに悩まされたり、アレルギー反応を引き起こしてしまう場合もあります。また、カビにとって好条件の場所では、いくら表面を拭き取っても根本的な解決にならず、気づかぬうちにカビが家具や壁、床下まで浸透してしまうことも少なくありません。

さらにカビによる被害は健康面だけでなく、建物の耐久性や資産価値にも大きな影響を与えます。カビが広がることで木材やコンクリートがダメージを受け、結果的に住まいの寿命を縮めてしまうケースもあるのです。そのため、カビ臭が続く室内で長い時間を過ごすということは、ご自身の健康はもちろん、大切な住環境へのダメージを蓄積させる可能性が高いといえます。そこで私たちMIST工法®カビバスター隊は、カビの原因究明から根本的な除去・対策まで一貫してサポートし、皆さまが安心して暮らせる空間づくりをお手伝いいたします。どうぞお気軽にご相談ください。

はじめに

カビ問題に気づくことから始まる、健康と住環境の守り方

● カビ臭さに慣れてしまうリスク

カビが発生している部屋に長期間住んでいると、はじめはツンと感じたカビ特有の臭いも、次第に鼻が慣れてしまい気にならなくなってしまうことがあります。しかし、この「慣れ」こそが大きな危険サインです。なぜなら、カビの胞子や揮発性有機化合物(MVOC)は、目には見えずとも着実に空気中に放出されており、私たちの身体に少しずつ影響を及ぼしている可能性があるからです。たとえば、カビの胞子が気管支に入り込むことで、アレルギー症状やぜんそくなどの呼吸器系トラブルを引き起こすリスクが高まります。また、カビ臭に含まれる成分によって頭痛やめまい、集中力の低下を引き起こすこともあり、日常生活の質が下がる要因となる場合もあります。

さらに、カビは壁や天井などの建材の奥深くまで侵食し、建物自体の劣化を進行させるケースも珍しくありません。こうしたダメージが進めば、将来的に大掛かりなリフォームが必要になったり、資産価値が下がったりするリスクが高まります。にもかかわらず、「臭いに慣れる」ことでカビ問題を深刻に捉えなくなり、つい対策を先延ばしにしてしまう人が少なくありません。結局は、健康被害だけでなく、住環境の安全性や資産価値にまで影響を与えかねない重大なリスクを抱えることになるのです。こうした事態を未然に防ぐためにも、少しでもカビの臭いを感じたり、原因不明の体調不良が続くようであれば、早めに専門家に相談し、正しい対策を講じることが大切です。自分の鼻がカビ臭さを感じなくなったとしても、そこにカビが存在している以上、状況が改善しているわけではありません。現状を客観的に見直し、健康と住環境を守るための行動を起こすことこそが大切といえるでしょう。

● MIST工法®カビバスター隊の役割

MIST工法®カビバスター隊は、室内に蔓延するカビやカビ臭の問題を根本から解決するために結成された、カビ対策の専門家集団です。私たちは独自に開発されたMIST工法®を駆使して、表面的なカビ除去だけではなく、建物内部や見えない箇所まで徹底的に調査・施工を行います。カビ問題の解決において重要なのは、「カビを完全に除去すること」と「再発を防ぐ環境づくり」を同時に進めることです。カビが生える原因となる湿気や温度差、換気不良といった条件が整ったままでは、一時的にカビを拭き取っても、再び発生してしまう可能性が非常に高いのです。

そこでMIST工法®カビバスター隊では、まずカビがどのような場所に潜んでいるかを正確に把握するために、専門の機器やノウハウを用いて徹底的な現場調査を行います。具体的には、目視だけではなく湿度計測、壁の内部の状態確認など、多角的なアプローチでカビの原因を追究します。その後、原因に応じた施工プランを立案し、カビを抑制しながら安全に除去できる薬剤を用いて施工を実施。さらに、カビが再発しにくい環境づくりのために、適切な換気方法や定期的なメンテナンスのアドバイスを行います。

私たちの強みは、ただ「カビを退治する」だけでなく、お客様が安心して暮らせる室内環境を長期的に維持する手助けをすることにあります。表面に見えているカビはもちろん、壁や床下、天井裏など目に見えない部分に潜むカビの根もしっかりと除去し、かつ再発の芽を摘むことで、健康被害や資産価値の低下といったリスクを大幅に減らすことが可能となります。私たちMIST工法®カビバスター隊は、カビ問題に関する知識と経験を活かしながら、いつでも皆さまの暮らしを快適で清潔に保つパートナーとして活動してまいります。

カビ臭い空間に長時間滞在するとどうなる?

見過ごせない健康リスクと住環境への影響を徹底解説

● 体調不良やアレルギー症状

カビ臭い環境に長時間いると、まず懸念されるのが私たちの健康への影響です。カビが発生する際に放出される胞子や揮発性有機化合物(MVOC)が空気中に漂うことで、これらを吸い込んでしまうリスクが高まります。特に、もともとアレルギー体質の方やぜんそくの持病がある方にとっては、カビの胞子が発症や悪化の引き金となる可能性が高いのです。たとえば、しつこい咳や鼻水、くしゃみなどの症状が続いたり、呼吸が苦しくなったりするといった呼吸器系のトラブルが起こりやすくなります。

さらに、カビ臭に含まれる成分が鼻や喉の粘膜を刺激すると、原因不明の頭痛や倦怠感を引き起こすこともあります。こうした症状は軽度であれば一時的に治まる場合もありますが、同じカビ臭い空間に繰り返し長時間滞在していると、次第に慢性化していく可能性がある点が見過ごせません。アレルギー症状が悪化すると、日常生活の質が下がるだけでなく、病院に通う頻度が増えたり、場合によっては仕事や学校に支障をきたす事態にもつながりかねないのです。

加えて、カビは一カ所にとどまらず、空気の流れや湿度の高い部分を伝って家中に広がるケースが少なくありません。そのため、見えている部分をいくら掃除しても、再び別の場所で増殖し、私たちの体調不良につながる胞子を放出し続けるリスクが残ります。こうした悪循環を断ち切るためには、根本的な原因を突き止めて対策をすることが重要です。もし家の中でカビ臭さを感じて体調不良に悩まされるようであれば、まずは専門家に相談し、住環境を早めに見直すことをおすすめします。

● 肌トラブルや疲労感の原因

カビが増殖している室内空間では、目に見えない微小な胞子や化学物質が常に浮遊しており、これらが私たちの肌や体調に影響を及ぼすことがあります。特に肌荒れやかゆみなどのトラブルは、カビやその代謝産物に対するアレルギー反応が原因となるケースが多く、湿疹やじんましんのような症状が出る人もいるほどです。肌は外部の刺激から身体を守るバリアとして重要な役割を担っていますが、カビの成分が肌のバリア機能を損なわせ、乾燥や炎症を招く恐れがあるのです。

こうした肌トラブルは、見た目だけでなく心身のストレスにもつながります。かゆみが続けば集中力が削がれ、夜も寝苦しい状態が続いて慢性的な睡眠不足に陥るなど、身体全体のコンディションに影響を及ぼす可能性が高くなります。さらに、カビ臭が常に漂う環境にいると、私たちの嗅覚や神経が刺激され続け、無意識のうちに疲労感や倦怠感が蓄積することもあります。日中のパフォーマンスが低下したり、イライラや気分の落ち込みにつながったりしてしまうのです。

こうした悪影響を放置すると、肌トラブルが治りにくくなるだけでなく、疲労が慢性的に続いて体力や免疫力の低下を招くリスクが高まります。免疫力が落ちた状態では、さらにカビなどの外部刺激への抵抗力が弱まり、ますます悪循環に陥る恐れもあるでしょう。だからこそ、カビ問題を見過ごすことなく、早めに対処することが大切です。日々の生活の中で肌荒れや疲労感がなかなか改善しないと感じたら、室内環境に目を向けてみることをおすすめします。カビの除去や適切な換気など、根本的な原因の解決が健康的な肌と活力を取り戻す近道といえるでしょう。

● 建物の劣化や資産価値への影響

カビ臭い空間に長期間滞在していると、気づかぬうちに建物自体もダメージを受けている可能性があります。カビは高い湿度や通気の悪い場所を好んで繁殖し、壁や天井、床下などの建材内部にまで根を張り巡らせます。一見きれいに見える場所でも、内部では腐食や劣化が進んでいる場合があるため、カビが原因で建物の耐久性が低下してしまうケースは決して珍しくありません。特に木材が使われている部分はカビと湿気の影響を受けやすく、放置すれば腐食が進行する恐れもあるのです。

また、カビが広がった住環境では、定期的に対処しない限り状況が改善しないだけでなく、修繕コストがかさむリスクが高まります。カビによって傷んだ下地や壁材を交換したり、防カビ対策を追加で行ったりする費用は決して安くはありません。さらに、カビが原因で建物の見た目が悪くなると、将来的に売却や賃貸を考えた際に資産価値を下げてしまう大きな要因となります。不衛生なイメージが強いカビ被害は、購入希望者や入居希望者にとって大きなマイナスポイントとなるからです。

こうした建物へのダメージを最小限に食い止めるには、早期発見と早期対策が何よりも重要です。カビが少量のうちに手を打てば、建材の交換や大規模リフォームを回避できる可能性も高まります。また、一度発生したカビを単に拭き取るだけではなく、再発を防ぐための適切な湿度管理や通気対策、定期的な点検が欠かせません。建物を長持ちさせることは、そこに住む人々の快適性や安全性を維持し、結果として資産価値を守ることにも直結します。カビ臭い空間に違和感を覚えたら、すぐに専門家を呼んで原因を突き止め、建物と資産を守るための行動に移すことが大切です。

そもそもカビとは?

身近に潜む微生物、その正体と生態を解き明かす

● カビの種類と特徴

カビは私たちの身近な環境に存在する微生物の一種で、目に見えるものもあれば、ごく微細な胞子として空気中を漂っている場合もあります。大きく分けると、カビには黒カビや青カビ、白カビ、黄カビなど、多彩な種類が存在します。一般的には、黒や緑、白といった色合いで目に留まりやすいものが多いですが、その背後には何千種類もの菌が存在しているともいわれ、住空間や食品、土壌など、さまざまな場所で繁殖します。それぞれのカビによって生育環境や放出する物質が異なるため、人体への影響度合いや対策方法も変わってくるのが特徴です。

たとえば、私たちの家の中でよく見かける黒カビは、湿度が高い場所を好み、壁紙や浴室のタイルの目地などに広がるケースが多い傾向にあります。見た目には黒や濃い茶色の斑点のように見えることが多く、一度発生すると繁殖スピードが速いのが特徴です。青カビは食品に生えるイメージを持つ方が多いかもしれませんが、風通しの悪い部屋などでも増殖する可能性があり、カビ特有の青緑色が目につきます。ほかにも、チーズを熟成させる際に使われる白カビのように、私たちの生活と密接に関わりながら、有益な役割を果たしている種類も存在します。

ただし、どのカビも放置すれば家屋の劣化や健康被害につながるリスクがある点は見逃せません。とくに、黒カビや白カビの中にはアレルギーを誘発する胞子を放出し、人によっては呼吸器系や皮膚への影響が顕著に出ることがあります。こうした被害を防ぐには、まずはカビが増殖しやすい環境を理解し、各種カビの特徴や色の変化に早めに気づいて対策を講じることが重要です。日常生活の中で少しでも異変を感じたら、放置せずに早めに専門家に相談し、適切な方法で対応することが、カビ被害の拡大を防ぐ近道といえるでしょう。

● カビが増殖しやすい環境条件

カビは湿気や温度、栄養分などの条件がそろうと、驚くほどのスピードで増殖します。特に、湿度が高い場所はカビにとって格好の繁殖スポットとなり、梅雨時や結露が発生しやすい冬場などは注意が必要です。空気中の水分量が多いと壁や床、天井などの建材が湿気を吸い込み、そこにカビの胞子が付着すると一気にコロニーを形成し始めます。さらに、日当たりが悪く風通しも不十分な空間は、カビにとって最適な温床となるため、換気の回数が少ない部屋や押し入れ、クローゼットの奥などは定期的に点検しておきたい箇所です。

また、温度条件もカビの増殖に大きく影響します。カビはおよそ20〜30℃前後で活発に繁殖する種類が多く、まさに人が快適に感じる気温帯と重なるため、一年を通して注意が必要です。特に夏場は高温多湿になりやすく、室内で冷房を使っていても結露が発生する場合は、窓際などに水滴がたまりやすくなります。そこにカビの胞子が付着すれば、あっという間に黒カビや白カビの斑点が広がるリスクが高まるでしょう。

さらに、カビは有機物を栄養源としているため、ホコリやダニの死骸、食品のカスなどが溜まった環境も見逃せません。特にキッチンや浴室、トイレなど水回りは、湿度・温度・栄養分の三要素が揃いやすいだけでなく、人が頻繁に利用するため汚れもたまりやすい場所です。こうした要因が重なると、カビの増殖は一気に加速し、広い範囲に被害を及ぼす可能性が高まります。したがって、カビを未然に防ぐには、こまめな掃除と換気、そして結露や水漏れの防止対策が欠かせません。家の構造や立地条件によっては特にカビが生えやすい場所があるため、自宅の環境を見極めて早期に対策を講じることが、健康的で快適な室内空間を維持するうえで重要です。

なぜカビが発生するのか?

室内環境の秘密を探り、原因を徹底解明

● 湿気と通気の関係

カビが発生する最大の原因の一つとして挙げられるのが、室内にこもる湿気と不十分な通気の組み合わせです。そもそもカビは水分を好む微生物であるため、湿度の高い空間ほど繁殖しやすくなります。たとえば、梅雨の時期や雨が続く季節には外気中の湿度も高まり、窓を開けて換気をしていても湿気が入り込んでしまい、室内にこもる傾向が高まるものです。また、冬場は暖房などの使用によって室内外の温度差が大きくなるため、窓ガラスや壁に結露が生じやすくなります。この結露が拭き取られないまま放置されると、やがてカビの温床となり、黒ずみやシミのような形で壁や窓枠に定着してしまうのです。

さらに、現代の住宅は気密性が高い設計が増えており、一見快適そうに思えますが、十分な換気を行わないまま生活していると、空気の循環が滞って湿度が上昇しやすくなるというデメリットがあります。換気扇や除湿機を活用したり、こまめに窓を開けて風通しを良くしたりしない限り、湿度が高止まりの状態が続いてしまうのです。とりわけ、台所や浴室、洗濯物を干す部屋など、水や湯気が頻繁に発生する場所では、空気がこもりやすい状況を放置していると、急激にカビが増殖しやすくなります。

こうした状況を未然に防ぐには、日常的に湿度をチェックし、定期的な換気を習慣化することが重要です。特に、窓を開ける際には、部屋のドアも同時に開けるなどして風の通り道を確保する工夫が有効です。また、湿度計を設置すれば、今どの程度の湿気が部屋にあるのかを客観的に把握でき、必要に応じて除湿機やエアコンのドライ機能を活用しやすくなるでしょう。湿気と通気のバランスを整えることこそが、カビの発生を食い止める最初の一歩といえます。

● 家具や壁、床下などの盲点

カビは目に見える場所だけに発生するわけではなく、意外な盲点となる部分で広範囲に繁殖を続けていることがあります。その代表例が、大型家具の裏や壁と家具のわずかな隙間、あるいは床下などの普段はなかなか目が届かない場所です。こうした箇所は通気が悪く、湿気がこもりやすいにもかかわらず、掃除やメンテナンスが後回しになりがちという特徴があります。たとえば、タンスや本棚の裏面は壁に密着しているため、空気の流れがほとんどない状態が続きます。その結果、湿度が高い時期や結露が生じやすい季節になると、一気にカビが増殖し、家具や壁紙の裏側が真っ黒に変色してしまうこともあるのです。

また、床下も見落とされがちな場所の一つです。床と地面の間にある空間は外気の影響を受けやすく、地面からの湿気が直接上がってくるケースも珍しくありません。特に基礎断熱が不十分な建物では、床下の通気が滞りやすく、湿度が高い状態が長く続いてしまうのです。そこで発生したカビは、床板を腐らせたり、室内に独特のカビ臭を放ったりする原因となります。もし床下に収納スペースなどがある場合、そこに置いている荷物にも影響が及び、気がつかないうちにモノが傷んでしまうこともあります。

このように、家具や壁、床下などの盲点に潜むカビは、発見が遅れると被害が深刻化するリスクが高まります。定期的に家具の配置を見直したり、床下の点検口を開けて換気状況を確認したりするなど、小まめなメンテナンスを心がけることが重要です。また、湿気を溜めない工夫として、家具を壁から少し離して設置したり、除湿剤や乾燥剤を利用して空気の流れを改善することも効果的です。こうした日々の心がけが、カビを寄せつけない清潔で快適な住環境づくりにつながるのです。

カビ臭対策と改善方法

健康と住環境を守るための正しいアプローチ

● カビを除去するだけでは解決しない理由

カビの発生に気づいたとき、まず多くの人が行うのは表面に現れたカビの拭き取りや洗浄でしょう。しかし、カビは目に見えている部分を除去しただけでは根本的な解決に至らないケースが少なくありません。というのも、壁紙や建材の内部にまでカビの根が張り巡らされていたり、空気中に飛散した胞子が別の箇所に再び落ちて繁殖を始めたりする可能性があるからです。見た目にはきれいになっていても、その奥でカビの菌糸が生き残っていれば、結局は時間の経過とともに再度カビが発生してしまうリスクが高まります。

さらに、カビ臭の原因となる揮発性有機化合物(MVOC)は、拭き取っただけでは取り除けないことが多く、部屋全体の空気質を悪化させる要因を残したままになりがちです。とりわけ、カビの臭いが壁や家具の素材に染み込んでいる場合、表面の消毒では不十分で、カビの発生源に直接アプローチする必要があります。徹底的にカビを退治するには、適切な薬剤の選定や建物内部への浸透度合いを考慮した施工が欠かせません。

また、カビを除去するだけでなく、なぜその場所にカビが生えてしまったのかという原因を突き止めることが重要です。たとえば、湿気がこもる構造になっているのか、換気が不十分なのか、水漏れが続いていたのかなど、原因を特定しないまま放置していると、再び同じ問題を繰り返す恐れがあります。つまり、カビを一時的に消し去る対策ではなく、環境全体を整えて再発を防ぐ仕組み作りが欠かせないのです。目に見える問題へ対応しつつ、原因を根本的に取り除くことで初めて、カビ臭のない清潔な空間が長期的に維持できるようになります。

● 空気の循環を促すポイント

カビ対策を考えるうえで見逃せないのが、室内の空気をいかに循環させるかという点です。カビは湿度の高い環境を好むため、部屋の空気が滞留して湿度が上昇すると、一気に繁殖を始める可能性があります。まずは換気扇や窓を活用して、意識的に外気との通気を確保することが大切です。特に、キッチンや浴室など水回りを頻繁に使う場所では、使用後にしばらく換気扇を回し続けるだけでも湿気の排出が大きく改善されるでしょう。

さらに、部屋全体の空気の通り道をつくることも重要なポイントです。窓を二方向開けたり、部屋のドアを開放して風の抜け道を確保したりすることで、一箇所に湿気がこもらないように工夫します。また、エアコンのドライ運転やサーキュレーターを活用して、室内全体に空気を循環させる方法も効果的です。特に、家具の裏やクローゼットの奥などは空気が滞留しやすい場所のため、カビの温床になりやすい傾向があります。定期的に扉を開けて風を通すよう心がけるだけでも、湿度を抑えられるでしょう。

また、部屋のレイアウトによっては、一部だけ極端に湿度が上がるケースもあります。大きな家具を壁ぎりぎりに配置してしまうと、そこに空気が溜まりやすくなるため、できるだけ隙間をあけるようにすると通気が促進されます。こうした小さな工夫を積み重ねることが、カビ臭の発生を抑え、部屋の空気を常にクリーンな状態に保つ秘訣です。快適な室内環境づくりのためには、日頃から空気の流れを意識し、湿気をこもらせない生活習慣を身につけることが大切といえるでしょう。

● 定期的な掃除とメンテナンスの重要性

カビ臭を防ぎ、快適な住環境を保つには、定期的な掃除とメンテナンスが欠かせません。いくら一時的にカビを除去しても、その後の対策やケアを怠れば、結局は再発してしまうリスクが高まるからです。特に、水回りや湿度が高くなりがちな部屋では、こまめに換気を行いながら、汚れやホコリ、湿気を除去する習慣をつけることが大切です。浴室のタイルの目地やキッチンのシンク下など、湿度が高いだけでなく汚れも溜まりやすい箇所を集中的に掃除するだけでも、カビの発生率は大きく抑えられます。

また、家の構造や立地条件によっては、目に見えない場所がカビの温床となっているケースもあります。たとえば、床下や天井裏、エアコンの内部などは普段の生活ではなかなか点検しづらい場所です。しかし、そこに水漏れや結露が発生していると、気づかないうちにカビが広範囲に広がってしまう恐れもあります。定期的に専門家による点検やメンテナンスを受けることで、こうした隠れた問題を早期に発見し、被害が広がる前に適切な対策を講じることが可能となります。

さらに、家具の裏やクローゼットの奥など、空気がこもりやすい場所も定期的に開けて掃除や点検を行いましょう。掃除機や拭き掃除だけでなく、必要に応じて除湿剤を設置したり、家具の配置を見直したりといった工夫をすることが大切です。こうした小さな取り組みを積み重ねることで、長期的なカビの再発防止と嫌な臭いのない快適な生活空間を実現しやすくなります。定期的な掃除とメンテナンスは手間もかかりますが、それが結果的に健康と住まいの寿命を守るための最善策といえるでしょう。

MIST工法®カビバスター隊のアプローチ

原因を見極め、再発を防ぐ革新的なカビ対策

● MIST工法®とは何か?

MIST工法®は、カビを単に拭き取ったり薬剤を散布したりするだけではなく、建物の構造や環境要因を総合的に考慮しながら、根本的にカビの発生源を断つことを目的とした独自の施工技術です。一般的なカビ対策では、目に見えるカビを表面的に除去するだけで終了してしまうケースが多く、実際には建材の奥深くまで入り込んでいる菌糸や胞子を取り除けず、再び繁殖が始まることも少なくありません。そこでMIST工法®では、専用の調査機器やノウハウを活用し、カビがどのように建物の内部に入り込み、どの条件が揃って繁殖を促しているのかを徹底的に分析します。

また、カビの種類や広がり方、建材や部屋の構造に合わせて薬剤の選択や施工方法を変えるのも特徴の一つです。たとえば、湿気や結露が原因のカビと、水漏れによるカビ、あるいは換気不良によるカビでは発生要因が異なるため、対処法も変わってきます。MIST工法®では、それぞれの現場に応じた最適なアプローチを行うことで、単なる一時的な除去にとどまらず、長期的なカビ再発リスクを大幅に減らすことが可能です。

さらに、MIST工法®では施工後のメンテナンスや定期点検にも力を入れており、お客様の住環境がいつまでも快適に保たれるようフォローアップを行います。カビの発生原因は季節や生活スタイルの変化によっても左右されるため、長期的な視点で住まいを管理・改善することが欠かせません。その点、MIST工法®は「原因究明から予防策の提案まで」を包括的にサポートすることで、住む人の健康と建物の価値を守る心強い味方となるのです。

● 徹底した原因調査と根本的除去の流れ

MIST工法®カビバスター隊が最も重視するのは、「なぜカビが発生しているのか」という原因の究明です。まずは専門家が現地調査を行い、カビの発生箇所や広がり方を詳細に確認します。その際には、単に目に見える部分だけでなく、壁紙の裏側や床下、天井裏など、普段は見えない場所まで徹底的にチェックし、建物の構造や湿気の動線、水漏れの有無なども含めて総合的に調べていきます。

次に、調査結果をもとにカビの種類や広がり方を分析し、最適な施工方法を選定します。薬剤の選択や施工手順はカビの特性や現場の状況によって変化するため、MIST工法®では数種類の薬剤や施工技術を組み合わせ、より効果的なアプローチを実現します。カビの除去そのものに加え、建材の内部へ浸透した菌糸や、空気中に漂う胞子までも確実に抑制するのがポイントです。また、カビを除去した後には、防カビ処理や換気の改善、結露対策などを施すことで、同じ環境下に戻らないように配慮します。

施工が完了しても、その時点で対策が終了するわけではありません。MIST工法®カビバスター隊では、再発リスクを極力抑えるため、定期的な点検やアフターフォローを推奨しています。建物の利用状況や季節の変化に応じて、湿度や通気状況に変化が生じていないかを確認し、必要に応じて追加の対策を行うことで、長期的に清潔な住環境を維持できる体制を整えています。こうした包括的な取り組みこそが、表面的なカビの除去だけにとどまらず、根本から問題を解決するMIST工法®の真髄といえるでしょう。

● 安心安全な施工の実例とメリット

MIST工法®カビバスター隊では、お客様の健康と住まいの安全を最優先に考えた施工を行っています。そのため、使用する薬剤はカビの除去効果だけでなく、人やペットに対する安全性や、建材へのダメージを最小限に抑える特性を兼ね備えたものが選ばれます。多くの場合、施工後数時間から1日ほどで室内環境が安定し、臭いや薬剤の刺激が気にならなくなるため、住みながらのカビ対策も安心して行えるのがメリットです。

実際の施工事例としては、築年数の経過した木造住宅で長年悩まされていた黒カビや、マンションの押し入れ内部に発生した白カビなど、さまざまなケースがあります。どの事例でも、まずは原因を突き止め、薬剤の浸透力やカビの種類に合わせて施工方法を選び抜くことで、短期間で劇的な改善が見られることが多いのです。施工後はカビの再発を防ぐために、換気計画や湿気対策のアドバイスを行い、必要に応じて防カビ加工を施すことによって、長期的に安定した住環境を実現しています。

さらに、MIST工法®では作業工程がしっかりと可視化されるため、お客様が施工内容を把握しやすい点も大きなメリットです。どのような場所にカビが潜み、どのような処理を行うかを細かく説明し、施工前後の状況を比較できるようにすることで、より納得感を持って施行を受けることができます。こうした透明性の高い対応と丁寧なフォローアップは、お客様が快適で安全な住空間を取り戻すうえで非常に重要な要素となるのです。MIST工法®カビバスター隊のアプローチによって、ただカビを取り除くだけでなく、再びカビに悩まされない健康的な暮らしを手に入れられるでしょう。

室内環境を快適に保つコツ

毎日の習慣で、住まいを清潔・健康に

● 日常に取り入れたいカビ予防策

カビを遠ざけるためには、何よりもまず「日常的な予防」を意識した行動が欠かせません。たとえば、部屋の清掃や換気をこまめに行うだけでも、カビの発生リスクは大きく低減します。まずは簡単に実践できる習慣として、朝起きたら窓を開けて空気の入れ替えをする、キッチンや浴室など水回りを使用した後は、湿気や水滴をしっかり拭き取るといった基本的なケアを徹底してみましょう。こうしたこまめな取り組みが、カビの好む湿度を下げ、繁殖を防ぐうえでとても効果的です。

また、湿度を適切にコントロールするうえでは、部屋に湿度計を置いて数値を把握することもおすすめです。湿度が60%を超えるとカビが増殖しやすくなるため、数値が高くなりがちな季節や時間帯には、除湿機を使用したりエアコンのドライ機能を活用したりして、室内の湿度を意識的に下げる工夫をするとよいでしょう。さらに、ホコリや食べかすなど、カビの栄養源になりやすいものをこまめに取り除くことも重要です。週に一度は掃除機を丁寧にかけ、家具の隙間やカーペットの下などの「見落としがちなゾーン」にも注意を払っておきましょう。

また、収納スペースに湿度を溜め込まないよう、押し入れやクローゼットには除湿剤を定期的に設置することが効果的です。衣類や布団などを詰め込みすぎず、空気が循環しやすい配置を心がけると、カビの発生を抑えられます。もしも収納物にカビや異臭が発生したら、その原因を突き止めて適切に処理し、同じトラブルが繰り返されないようにしましょう。こうした日常的な小さな工夫の積み重ねが、カビを寄せ付けない住環境づくりの大きな鍵となるのです。

● 湿気対策のポイントと換気のコツ

カビの最大の敵は湿気です。日頃から湿気対策を意識し、適度な換気を行うだけで、室内のカビ発生率は格段に下がります。まず基本として、窓を開けられる時間帯には積極的に外気を取り入れましょう。特に朝と夕方は空気が比較的涼しく、新鮮な風を部屋に通しやすい時間帯といえます。同時に、室内のドアを開放しておくことで、空気が一方向だけでなく部屋全体に循環するよう工夫するのがポイントです。

また、キッチンや浴室、洗濯物を干すスペースなど、水蒸気が発生しやすい場所では換気扇や除湿機をフル活用することが肝心です。料理中は意外と多くの水蒸気が発生しているので、換気扇を回すだけでなく、調理後も少しの間は回し続けて湿気をしっかり排出しましょう。浴室も同様で、使用後は窓や換気扇を十分に活用し、水滴をきちんと拭き取ってからドアを閉めるだけでも、カビの繁殖環境を大きく変えることができます。

さらに、室内干しをする場合は、可能な限り部屋の一部を仕切ったり、サーキュレーターを使って風を回したりするのがおすすめです。洗濯物からの湿気が部屋全体に広がらないようコントロールすることで、結露の発生を抑え、壁や窓周りにカビが付着するのを防ぎます。除湿機を併用するとより効果的で、乾燥時間が短縮されるうえに部屋の湿度も下がるため、カビのリスクが一石二鳥で減らせるでしょう。こうしたこまめな湿気対策と換気の組み合わせこそが、カビの発生を最小限に抑え、嫌なカビ臭とは無縁の快適空間を維持する鍵となります。

● 日々のケアでカビを寄せ付けないライフスタイル

住まいをカビ知らずの環境に保つためには、習慣として取り入れられる「日々のケア」がとても重要です。大がかりなリフォームや徹底的なクリーニングをする前に、まずは毎日の生活の中で少しずつ工夫を積み重ねることが、長期的なカビ対策の基盤になります。たとえば、汗をかいたタオルや使った後のバスマットなどを、すぐに取り替えて洗濯するだけでも湿気源を減らし、カビの繁殖リスクを軽減できるでしょう。

また、家具の裏やベッド下といった「見えない場所」にホコリや湿気が溜まると、カビにとって格好の温床となります。ときどき配置を動かして風を通したり、掃除機をかけたりして、小さな段階でカビを寄せ付けないようケアを施すことが大切です。さらに、季節の変わり目に合わせてカーペットやカーテン、ソファのクッションなどを洗濯したり、外に干してしっかり乾燥させるのも効果的な方法といえるでしょう。

こうしたライフスタイルの中での地道な取り組みは、目に見えるほど劇的な変化を即座にもたらすものではありません。しかし、毎日少しずつのケアを続けることで、カビの繁殖を最初から防ぎ、室内環境を常にクリーンな状態に保てるようになります。その結果、嫌なカビ臭に悩まされることなく、健康的で快適な居住空間を長期間維持できるのです。一度大きく発生したカビを除去する手間や費用を考えると、こうした日々の小さなケアこそが最も効果的な「予防策」といえるでしょう。

まとめ

カビの脅威から暮らしを守る、持続的な予防とケアの重要性

● カビ臭い室内空間が及ぼす健康リスク

カビは室内環境が整っていないと驚くほど速く繁殖し、その影響は私たちの健康に直結します。カビの胞子や揮発性有機化合物(MVOC)は、目に見えなくても空気中に漂い続け、気づかないうちに呼吸器や皮膚を刺激するリスクを伴います。特に、ぜんそくやアレルギー体質の方は症状が悪化する場合があるほか、そうでない方でも頭痛やめまい、肌荒れや倦怠感を訴えることがあります。さらに、カビが発生すると独特のカビ臭が部屋に広がり、精神的なストレスや不快感を引き起こす可能性も無視できません。

また、カビが発する微細な胞子が長期間にわたって体内に取り込まれると、慢性的な健康被害や集中力の低下につながるケースも報告されています。家庭内での快適性が損なわれれば、睡眠不足やイライラなど、日常生活全般に悪影響が及ぶこともあり得ます。特に幼児や高齢者、免疫力が低下している方はカビの影響を受けやすいため、家族全員が健康に暮らすためには、普段からカビの存在を意識し、カビ臭が気になる段階で早めに対処することが肝心です。

このように、カビがもたらす健康リスクは幅広く、場合によっては重大なトラブルを招く恐れがあります。室内空間は毎日の生活の基盤であるだけに、カビ臭がする環境を放置すれば、身体への負担が蓄積し、やがて深刻な症状へと繋がる可能性も否定できません。だからこそ、「ちょっとカビ臭いかも」と感じたら、その時点で適切な対策を検討する意識が大切です。早めの対応が健康被害を防ぎ、快適な住空間を維持するうえで大きな効果をもたらしてくれます。

● 早期発見と対策の大切さ

カビの被害を最小限に抑えるためには、何よりも「早期発見と対策」がカギを握ります。カビは湿気や室温などの条件さえ整えば、あっという間に建物の中へ広がり、壁や床の内部まで浸透するため、一度見え始めたときには既に大きく広がっていることも少なくありません。そこで、日頃から部屋の隅々まで注意を向け、異変を感じたら即座に点検を行う習慣が欠かせないのです。とりわけ、梅雨や雨が続く季節には窓や壁に結露が生じやすいので、定期的に拭き取って湿気を溜めないようにするだけでも、カビの侵入を抑えられる可能性が高まります。

また、押し入れやクローゼットの奥、床下や家具の裏など、普段はなかなか目が届かない場所にも目を配ることが重要です。こうした盲点はカビの温床になりがちなうえ、長期間放置されれば部屋全体にカビ臭が拡散しやすくなります。早期の段階でカビを見つけ、原因となっている湿気や水漏れ、換気不良を突き止めれば、大規模な修繕をすることなく対策を施せる確率も高いでしょう。

万が一、自力での対処が困難なほどカビが広がってしまった場合や、原因が明確に分からないときには、専門家に相談するのがベストです。プロによる調査や専用の施工技術を使えば、カビの根本的な原因を特定し、再発を抑えるための適切な処置を提案してもらえます。早期発見と適切な対策の積み重ねが、カビによる健康リスクや建物の劣化を防ぎ、安全で居心地のよい生活空間を実現するための最も効果的な方法といえるでしょう。

● 安心して暮らせる住まいづくりへの取り組み

カビ問題を解消し、安心して暮らせる住環境を保つためには、日常的な予防策だけでなく、住宅そのものの構造や設備を見直す視点も大切になります。たとえば、湿気の多い地域や気候に合わせた断熱工事や、換気システムの導入を検討すれば、建物内に湿気を溜め込まない設計を実現しやすくなります。また、リフォームや新築時に防カビ対策を念入りに行うことで、長期的にわたってカビ発生のリスクを抑えることができるでしょう。こうした住宅自体の改善と合わせて、住む人のライフスタイルの工夫が相乗効果を生むことで、よりカビに強い環境を築きやすくなります。

さらに、カビの発生を未然に防ぐには、住まい全体のメンテナンスを怠らない姿勢が欠かせません。定期的に専門家の点検を受ければ、床下や天井裏など、普段は目が届かない場所の湿度や水漏れの有無をチェックできるため、トラブルが大きくなる前に対処が可能です。また、気密性の高い現代の住宅では、意識して空気を循環させなければ湿気がこもりやすい傾向があるため、日頃から積極的に換気を行い、湿気対策を徹底する習慣づくりが重要となります。

最終的には「日々のケアと設備・構造の改善」という両面からアプローチすることで、健康的で快適な住空間が長続きするのです。カビのリスクをしっかり理解し、適切な予防策やメンテナンスを続けることで、家族全員が安心して暮らせる住まいを手に入れられます。カビ臭から解放された空間は、心身のストレスを軽減し、暮らしの質を高める大切な基盤となるでしょう。いつまでも清潔で心地よい住まいを維持するために、日頃の対策と必要に応じた専門家への相談を積極的に取り入れていくことが大切です。

----------------------------------------------------------------------

カビバスター隊

住所 :

〒252-0232

神奈川県相模原市中央区矢部1丁目14-7号エルムコート504

電話番号 :

0120-133-199

----------------------------------------------------------------------