湿度70%でお悩みを解決!カビ被害を防ぐならMIST工法®カビバスター隊にお任せ

2025/03/22

湿度70%でお悩みを解決!カビ被害を防ぐならMIST工法®カビバスター隊にお任せ

高湿度が引き起こすカビ問題と、プロが提案する効果的な対策方法を徹底解説

はじめまして、MIST工法®カビバスター隊です。私たちのブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。近年、日本の住環境において「湿気」が大きな課題となっています。とりわけ、湿度が70%を超えるような状態が続くと、住宅のあらゆる場所でカビが発生しやすくなり、その結果として健康被害を引き起こす可能性が高まります。梅雨や夏の時期はもちろん、冬場でも暖房を使いすぎることで室内に結露が起こり、知らず知らずのうちにカビの温床を作ってしまうことも珍しくありません。

私たちMIST工法®カビバスター隊は、そうした高湿度によるカビの繁殖を食い止め、快適で健康的な室内環境を取り戻すために活動しています。「どうしても部屋の湿度が下がらない」「換気をしているのにカビ臭さが残る」「結露で壁紙や窓周りにしつこいカビが生えてしまった」など、湿度70%がもたらすお悩みは多種多様にわたります。カビが発生すると、見た目や臭いだけでなく、アレルギー症状や気管支疾患を悪化させる原因になることもあり、決して軽視できません。

そこで私たちは、「MIST工法」という独自の施工技術と長年の経験から、カビの原因となる菌や胞子を根本的に除去し、再発を予防するための確実な対策をご提案しています。湿度70%という状況でも安心して暮らしていただけるよう、各ご家庭やオフィスの状況に合わせた最適なプランを立案し、丁寧に施工を進めます。この記事では、高湿度によるカビのメカニズムから、防カビのためにできる日常対策、そして私たちMIST工法®カビバスター隊の具体的な施工方法やメリットまで幅広くご紹介してまいります。どうぞ最後までご覧いただき、これからの季節を快適に乗り切るヒントを見つけていただければ幸いです。

これからもMIST工法®カビバスター隊は、皆さまの暮らしに寄り添い、より健康的で安心な住まいづくりをサポートしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

目次

はじめに:湿度70%がもたらす影響とは?

最初に押さえておきたい湿度70%のリスクとカビの実態

湿度とカビの深い関係

湿度とカビは非常に密接な関係にあり、中でもカビの増殖には水分が欠かせません。空気中に含まれる水分量が多いほど、カビの胞子は壁紙や床、カーテン、さらには押し入れの奥などに定着しやすくなります。特に室内の湿度が70%を超える状態が続くと、ほんのわずかな汚れやホコリを栄養源として、カビは驚くべきスピードで広がっていくのです。こうしたカビの繁殖は見た目の悪さだけでなく、独特のカビ臭や衛生面のリスクを高め、アレルギー症状の原因となり得るため軽視できません。すでにカビが発生している場合、壁の裏や家具の裏面など目に見えない場所まで侵食していることもあり、単なる除菌スプレーや表面をこすっただけでは完全には除去しきれないケースもあります。また、カビが付着した部分からは常に胞子が飛散するため、室内環境全体が汚染される可能性も高まるでしょう。このように、湿度とカビは密接に関連し、互いを助長する関係にあるのが大きな特徴です。湿度70%を基準として、「これくらいは大丈夫」と放置してしまうと、やがてどんどん深刻な状況に陥ることもあり得ます。だからこそ、日常の換気や室内環境の見直し、適切なカビ対策を早めに行うことが何よりも大切なのです。さらに、湿度の高い状態では、人間の体感温度も上昇するため、エアコンの稼働率が増えたり、換気のタイミングを逃したりすることも少なくありません。こうした二次的な要因が重なると、ますます室内の湿度が下がりにくくなり、結果的にカビの温床が生まれてしまうのです。定期的な除湿器の活用や換気扇の使用を意識するなど、些細な取り組みを積み重ねることが、カビの発生を抑制する重要なカギとなるでしょう。

高湿度環境で起こりやすいトラブル

室内の湿度が70%を超えると、カビの発生以外にも多岐にわたるトラブルが起こりやすくなります。例えば、窓ガラスや壁面で頻繁に結露が発生すると、カーテンや壁紙、窓枠が常に濡れた状態になり、カビやダニの繁殖を後押ししてしまう可能性が高まります。特に布製品や紙類は水分を吸収しやすく、押し入れやクローゼットなどの密閉空間に収納されていると、見えない部分でカビやダニが増殖してしまうケースが少なくありません。さらに湿度が高いと、食材や調理器具にも影響を及ぼします。台所にある調味料や乾物は湿気を含みやすくなり、賞味期限内でも変質やカビの原因となる場合があります。また、高温多湿の環境を好むゴキブリやダニなどの害虫が活発化し、衛生面のリスクが増大する点にも注意が必要です。これらの虫は家の中に留まりながら繁殖するため、一度発生が確認されると、日常生活を不快にする要因となるでしょう。加えて、高湿度環境は建材や家財に長期的なダメージを与える懸念も大きいです。木造住宅や家具は水分を吸収して膨張や変形を起こす場合があり、ひび割れや反り返りが生じてしまうことがあります。こうしたダメージが蓄積すると、修繕費用の負担も大きくなるため、早期の対処が求められます。結果として、高湿度環境が続くと生活全般にわたって問題が連鎖的に起こりやすくなり、健康面や経済面での負担も増えることを十分に認識しておく必要があります。また、湿度が高い状況では、室内干しの洗濯物がなかなか乾きにくく、洗濯物からさらに湿度が上昇するという悪循環に陥ることも考えられます。特に梅雨や夏場は、頻繁に雨が降ることで外干しが難しくなり、室内干しの機会が増えるため、換気や除湿の対策を怠るとカビやダニだけでなく、雑菌による嫌なにおいの発生原因ともなり得ます。こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、高湿度を放置せず、状況に応じて空調機器や除湿機を活用し、快適な住環境を守っていくことが大切です。

カビの発生メカニズムを知ろう

見えない脅威を解き明かすカビ発生のプロセス

カビが増殖する条件

カビは一見すると、湿度の高い環境さえあればどこでも発生するかのように思われがちです。しかし、実際にはいくつかの条件が重ならなければ急激に増殖しません。カビが増えるために必要とされる主な要素は、水分、栄養素、適切な温度、そして酸素です。まず、水分はカビの繁殖にとって欠かすことができない大前提といえるでしょう。空気中の湿度が高いと壁紙や床材、カーテンなどに水分が溜まりやすくなり、そこがカビの温床となります。加えてカビには、汚れやホコリなどの有機物が栄養源として必要です。日常生活の中で発生する髪の毛や皮脂、食品カスなどは、カビが増殖するうえで充分な栄養素となります。さらに、カビが好む温度帯は人間にとっても過ごしやすい20~30℃程度が中心であり、この条件は日本の多くの地域で長期間にわたって満たされやすいものです。最後に、カビが生きて繁殖するには酸素も不可欠となりますが、これは通常の居住環境であればほとんど問題にならないほど容易に確保されます。

つまり、カビの繁殖を助長する四つの要素は、私たちが生活する空間に当たり前のように存在しているのが現実です。特に湿度の高い状態が続くと、これらの条件が一気に揃いやすくなり、目には見えないレベルでカビの胞子が発芽して勢いを増すことになります。カビ対策を考える際は、まず湿度管理や適切な掃除・換気など、カビの増殖を招く要因をできるだけ取り除くことが最優先です。ちょっとした汚れや狭い隙間を放っておくと、そこが瞬く間にカビの“発生源”となり得るため、日々の清掃でこまめに拭き取りや除菌を行い、空気の循環を高めることが大切になります。こうした地道な取り組みが、室内環境を清潔に保ち、カビが増殖する土壌を断つ基本的な方法なのです。

放置するとどんな被害が出るのか

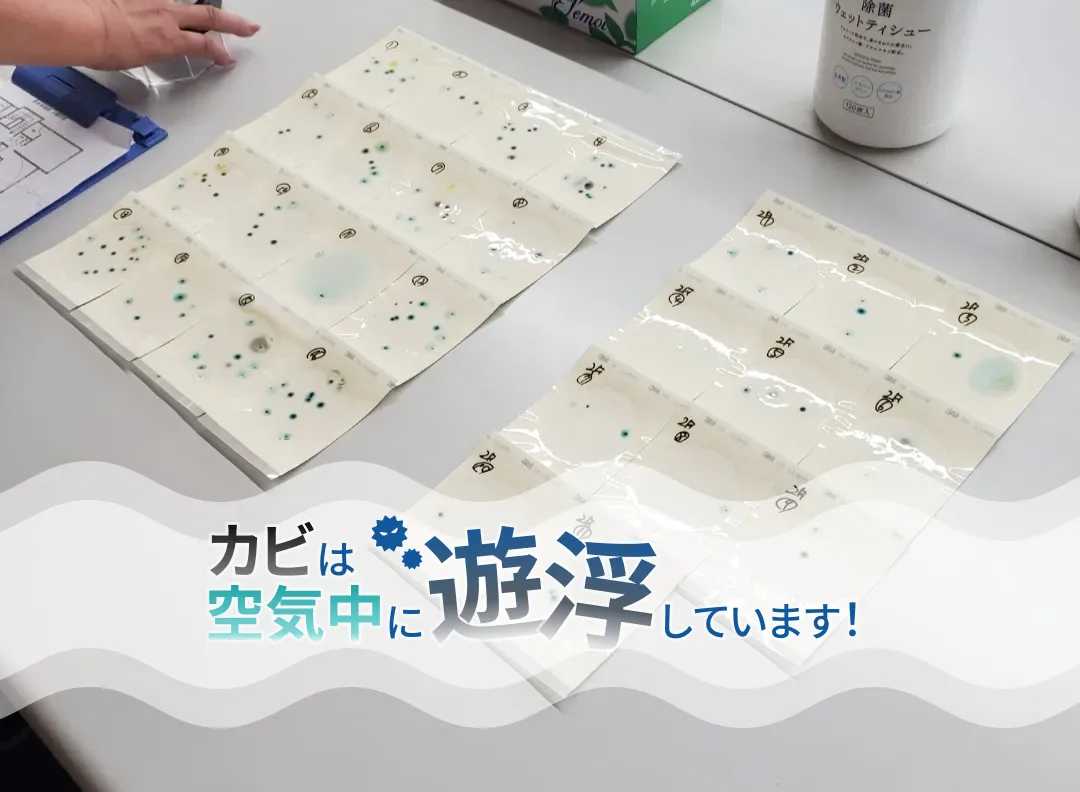

カビを発見しても「すぐに取れば大丈夫」「そこまで広がらないだろう」と思って放置してしまうと、意外なほど早い段階で被害が拡大するケースがあります。カビは非常に小さな胞子を放出し、空気中を漂ってさまざまな場所に付着しながら増殖を進めるため、目に見える部分だけを取り除いても、壁の裏側や家具の背面、押し入れの奥など人目に付かない箇所ですでに繁殖していることも珍しくありません。このように広範囲に広がってしまったカビは、見た目の汚れや独特のカビ臭だけでなく、健康被害のリスクを高める要因となります。代表的な例としては、カビの胞子を吸い込むことでアレルギー症状が悪化し、くしゃみや鼻水、咳、さらには気管支喘息の誘発に至ることもあります。小さな子どもや高齢者、免疫力が低下している方にとっては、さらなる健康リスクを生む深刻な問題です。

さらに、住宅そのものへのダメージも無視できません。壁紙や天井にカビが広がると、変色やシミが進むだけでなく、下地の建材を傷めることがあります。特に木材の多い住宅では、カビの発生が腐食のきっかけとなり、構造的な強度が損なわれる可能性もあります。また、家具や家電製品にカビが付着すると、素材の劣化や故障を引き起こし、修理や買い替えを余儀なくされるケースもあるでしょう。さらに、高温多湿の環境に放置されると、カビとセットでダニやゴキブリなどの害虫が繁殖しやすくなり、衛生面でのトラブルに発展するリスクも高まります。これらの被害は進行するほど深刻化し、結果的に大規模なリフォームや防カビ施工が必要になるなど、費用面でも大きな負担が生じかねません。放置期間が長引けば長引くほど状況は悪化しがちですから、カビを見つけたら早急に取り除くと同時に、その原因となる湿度や汚れ、通気性などの問題点を丁寧にチェックし、根本的な解消に努めることが何よりも重要です。

湿度70%で起こりやすい具体的な症状とリスク

湿気が引き起こすトラブルの実態を徹底解説

結露や水滴の発生例

湿度が70%を超える環境では、結露が頻繁に起こりやすくなります。結露は、室内外の温度差や換気不足などが重なったときに窓ガラスや壁面などの温度が下がり、空気中の水分が水滴として凝縮される現象です。特に寒暖差が大きい冬場の早朝や、梅雨や夏場の蒸し暑い時期に起こりがちですが、最近は住宅の高気密化により、一年を通して結露が発生しやすくなっているケースも見受けられます。結露は一見すると「水滴がついているだけ」と思いがちですが、放置しておくと壁紙やカーテン、窓枠などが常に湿った状態になり、そこにカビやダニが繁殖する温床を作り出すことにつながります。たとえば、窓ガラスに滴る水滴をそのままにしておくと、窓枠の木材が傷んだり、サッシ部分に汚れが溜まってカビや黒ずみを引き起こす原因となるでしょう。

さらに、結露は窓際だけにとどまらず、部屋の四隅や家具の裏、押し入れやクローゼットの奥など、気づきにくい場所にも水滴を発生させる場合があります。こうした場所では換気が行き届きにくいため、より長期間にわたって湿気が溜まりやすくなります。結果として、壁内部や断熱材の内部まで浸透してしまい、家の構造部分に影響が及ぶことも考えられます。結露によって発生する水滴は、目に見える範囲の問題だけではなく、住宅全体を長期的にむしばむ危険性を秘めているのです。対策としては、換気や除湿を徹底するほか、窓ガラスに断熱シートを貼ったり、サーキュレーターや除湿機を適切に活用したりすることが有効です。室温と外気温の差を最小限に抑え、湿気の逃げ道を作ってあげることが、結露や水滴の発生を減らし、カビやダニの被害を食い止めるための重要なポイントになります。

健康被害と住宅ダメージ

湿度70%を超えた状態が続く環境では、人体や住まいの双方にさまざまな悪影響が生じる可能性があります。まず健康面から見ると、高湿度はカビやダニの増殖を促進し、それに伴ってアレルギー症状やぜんそく、アトピー性皮膚炎などの疾患を引き起こしやすくなります。特に、カビの胞子を吸い込むことによって鼻水やくしゃみ、目のかゆみなどのアレルギー症状が悪化するケースは珍しくありません。小さな子どもや高齢者、免疫力の低い方がいる家庭では、結露やカビの発生を放置することが健康リスクの増大につながるため、一層の注意が必要です。また、身体の不調だけでなく、室内での湿度や温度の管理が難しくなることで快適さが損なわれ、睡眠の質の低下や疲労の蓄積につながることも考えられます。

一方、住宅ダメージについても見過ごせない問題です。結露や水滴が引き金となってカビが発生すると、壁紙や床材の変色・剥がれのほか、建材や断熱材が侵食される恐れがあります。木造部分が多い家屋では、湿気が長期間滞留することで木材が腐食し、家屋の耐久性が著しく低下してしまうケースも見受けられます。これらの被害は初期段階で対策を講じれば比較的小さく抑えられるものの、放置すればするほど修復にかかる費用や手間は膨れあがっていきます。また、カビが繁殖してしまった家具や家電製品は、臭いや故障、さらには再発リスクが高いまま使用を続けざるを得なくなることもあるでしょう。こうした連鎖的なダメージを防ぐためには、単なる「拭き掃除」や「漂白剤での対処」だけでなく、根本原因である湿度を下げる取り組みが欠かせません。除湿器やエアコン、サーキュレーターを活用した換気対策、日常の掃除や定期的な点検を怠らない姿勢が、健康と住宅を守るうえで極めて重要だといえます。

MIST工法®カビバスター隊によるカビ対策の特徴

カビを根本から絶つ独自技術と安心サポートの強み

従来のカビ取り方法との違い

従来のカビ取り方法と聞くと、多くの方が漂白剤やアルコールなどを用いた表面的な除去作業を思い浮かべるのではないでしょうか。もちろんこれらの方法も、短期的には目視できるカビをある程度取り除く効果が期待できます。しかし、実際にはカビの胞子や根に当たる部分が建材や壁紙の裏、目地など目に見えない深いところにまで入り込んでいる場合が少なくありません。漂白剤で黒ずみを消したように見えても、カビの原因菌が完全に死滅したわけではないことが多いため、しばらく経つと同じ場所にまたカビが再発する……という経験をされた方もいることでしょう。こうした従来のカビ取り方法では、一時しのぎにしかならず、根本的な解決からはほど遠いのが実情といえます。

また、カビの除去剤には強力な化学成分が含まれているものが多く、換気が不十分な場所で使用すると独特の刺激臭や有毒ガスによる体調不良が懸念される場合もあります。さらに、適切な施工知識がないまま行うと、建材自体を傷めてしまったり、アレルゲンを含むカビの胞子をむやみに空気中へ拡散させてしまったりするリスクも考えられます。そうなると家族の健康を守るための対策が、逆に新たな問題を引き起こす結果につながることにもなりかねません。

これらの課題を踏まえると、従来のカビ取り方法は「目立つ部分のカビ汚れを取る」だけで終わってしまいがちであり、本質的な解決策とはいい難い面があるのです。MIST工法®カビバスター隊が注目される理由の一つは、ただカビを表面的に除去するだけでなく、根の部分から徹底的にアプローチし、再発リスクを極力抑える施工を行う点にあります。カビをきちんと“取り切る”ためには、適切な調査と安全かつ専門的な施工技術が必要不可欠です。古いカビ取り剤や、市販の漂白剤だけに頼っていては解決できない根深いカビ問題を根本から解消し、室内環境を長期的に健全な状態へ導くための方法として、MIST工法®はまさに画期的な存在といえるでしょう。

MIST工法®の効果と実績

MIST工法®カビバスター隊の最大の特徴は、カビを根こそぎ除去する独自の手法にあります。一般的な除去剤や漂白剤による対処とは異なり、特殊な薬剤や機器を用いてカビの内部までしっかりアプローチするため、表面的な汚れを落とすだけでなく、壁や天井の下地、木材の繊維などに深く入り込んだカビ菌を徹底的に除去できます。これによって再発リスクが大幅に低減され、カビを繰り返し対処しなければならないストレスから解放される点が、多くのお客様から高く評価されている理由の一つといえるでしょう。

また、MIST工法®のプロセスでは、施工前にしっかりと現場調査を行い、カビの種類や繁殖状況、住宅の構造や素材に合わせた最適な施工プランを立てることに力を入れています。住宅ごとに存在する微妙な環境要因や素材の特性を見極めないまま画一的な作業を進めても、期待するような効果は得られません。適切な薬剤の選定や施工方法のカスタマイズが鍵を握るからこそ、徹底した分析と計画を通じた「家ごとに合わせたオーダーメイド施工」を実現しているのです。

さらに、MIST工法®は作業後のアフターフォローにも注力しており、定期的なメンテナンスや状況確認を行うことで、施工後もきれいな状態を維持できるようサポートします。実際にこの工法を導入した住宅やオフィスでは、施工からしばらく経ってもカビが目立たず、室内環境が劇的に改善されたとの声が多数寄せられています。特に湿度の高い地域や、カビが再発しやすい構造の建物でも長期にわたってカビ被害を最小限に抑えられることが大きな強みです。MIST工法®カビバスター隊は日本全国で幅広い実績を重ね、住宅や店舗、施設などさまざまな現場で着実に効果を発揮しています。今までどんな方法を試してもカビの再発に悩んでいた方こそ、ぜひこの独自技術による根本的な対策を検討していただきたいところです。

日常でできる湿気・カビの予防策

毎日の心がけで叶える清潔&快適な住まいづくり

換気や除湿のポイント

湿気やカビを予防する上で欠かせないのが、こまめな換気と効果的な除湿です。まず換気に関しては、天候や季節にかかわらず、可能な限り毎日一定時間は窓を開けて空気の入れ替えを行うことが重要です。外の空気が湿っている梅雨や夏場などは「換気をすると湿気が入ってくるのでは?」と心配になるかもしれませんが、空気が循環せずに室内の湿気が溜まってしまうよりは、適度に外気を取り込むことで停滞した湿気を外へ送り出すほうが効果的です。換気扇やサーキュレーターなどの機器を併用し、空気の流れをつくることもポイントになります。

また、除湿の面では、梅雨時期や夏場など特に湿度が高いシーズンには除湿機やエアコンの除湿機能を積極的に活用するとよいでしょう。部屋によっては洗濯物を室内干しすることが増え、さらに湿度が上昇しやすくなりますが、この際に除湿機を併用することで、湿気を抑えるだけでなく洗濯物を効率よく乾かす効果も期待できます。お風呂場やキッチンなど水まわりは湿気が滞留しやすい場所ですので、入浴後や調理後は窓を開けたり換気扇を回すなどして、なるべく早く余分な水分を外へ追い出すことが肝心です。さらに、窓ガラスや壁の結露が目立つ場合は、拭き取りを怠らず、こまめに掃除することでカビの発生源を減らすことができます。これらの取り組みを習慣化するだけでも、室内に溜まる湿気の量は大きく変わってくるため、日頃から気を配っておくことが大切です。

小さな対策で大きな効果を得る方法

湿度やカビ対策というと、大がかりなリフォームや高価な機器が必要だと思われがちですが、実は日常生活の中で行えるちょっとした工夫が、大きな効果をもたらすこともあります。たとえば、家具の配置を見直して壁との間に少し隙間を空けておくだけで、空気が流れやすくなり、カビの発生を抑制することにつながります。クローゼットや押し入れの中も同様に、詰め込みすぎないように注意し、湿気取りシートや乾燥剤を置いたり、時々ドアを開けて換気するだけでも、かなりの予防効果が期待できるでしょう。

さらに、洗濯物を室内干しする場合は、干し方を工夫することで乾燥時間が短縮され、余分な湿気がこもるのを防げます。洗濯物同士の間隔を広げる、扇風機やサーキュレーターの風を当てるなど、ちょっとしたテクニックを取り入れるだけで、カビや雑菌が繁殖しにくい環境をつくることが可能です。また、キッチンで食材を扱う際にも水分の扱い方に気をつけ、まな板やシンクを使い終わったらすぐに拭き取るなど、水分をできるだけ残さないよう心掛けることが大切です。こうした小さな積み重ねが、住まい全体の湿度を適切にコントロールし、カビが発生する前段階から芽を摘む効果につながります。何よりも大事なのは「すぐにやる」「こまめにやる」という習慣化であり、これらを意識して生活することで家中の快適度は飛躍的に高まります。結果的に健康面にも良い影響を及ぼし、大がかりな修繕やリフォームを必要としない住環境を維持できるでしょう。

実際の施工事例:ビフォーアフターから学ぶ

実際の作業の流れと効果を知ることで安心感がアップ!

カビバスター隊の作業手順

カビの被害が確認された現場では、まず入念な調査と原因追究から作業が始まります。具体的には、どの程度の範囲にカビが広がっているのか、どんな種類のカビが繁殖しているのか、建材の奥深くまで侵食している恐れはないかなど、あらゆる角度から状態をチェックします。この段階で原因を正確に把握しなければ、カビを取り除いてもすぐに再発してしまいかねません。カビバスター隊では長年の知識と経験を活かし、最適な施工計画を立てることに重きを置いているため、調査結果に応じて薬剤の種類や施工方法を柔軟に選び、カビの根源を的確に除去できるよう準備を進めるのです。

その後の施工ステップは、カビの除去とクリーニング、そして再発防止のための処理という三つの大きな流れに分けられます。まず、特殊な機器や薬剤を用いてカビの胞子や菌糸を徹底的に除去し、肉眼で確認できる範囲だけでなく、壁や床の隙間、下地部分など目に見えないところまでアプローチします。次に、除去作業で使った薬剤や施工の影響が残らないよう、念入りにクリーニングを行い、室内を元の状態に近づける作業を進めます。最後に、防カビ処理を施し、新たなカビが発生しにくい環境を整えます。たとえば、仕上げに防カビコーティングを行うことで、表面がカビの繁殖に耐性を持った状態となり、日常の手入れや換気で十分な効果を維持できるようになるのです。

施工後は作業完了の状態を細かく確認し、必要に応じて追加の手直しを行います。また、カビの再発を防ぐために、住まい手側が行うべき換気や除湿のポイントなどのアドバイスも丁寧に提供します。こうしたきめ細やかなサポート体制により、初めてカビの発生を経験した方や、過去に何度もカビを繰り返して悩んできた方にも安心して依頼していただけるのが、カビバスター隊ならではの強みです。

施工後の持続的効果

施工を終えた後のビフォーアフターを比較すると、見た目の改善はもちろんのこと、室内環境の質が大きく変化していることに驚かれるケースが少なくありません。まず第一に、カビ特有の不快な臭いや、黒ずんだ汚れが一掃されるため、部屋に入った瞬間の空気感がまったく違います。また、再発防止のために施された防カビ処理によって、壁や天井の内部に菌糸や胞子が残っているリスクが大幅に減少するため、長期的にもカビのない清潔な住空間を維持しやすくなるのです。さらに、施工後の空調管理や換気のアドバイスをしっかり実践することで、湿度が上がりにくい環境づくりをサポートでき、家全体の快適度が向上していくのを実感できるでしょう。

また、カビの再発が抑えられることで、健康面や住宅の劣化リスクに対する不安も大幅に軽減されます。例えば、以前は喘息やアレルギー症状に悩まされていた方から「施工後は症状が落ち着いてきた」との声をいただくことも多くあります。これは、カビの胞子やダニの発生が抑えられ、室内空気が清潔に保たれるようになった結果といえるでしょう。さらに、木造住宅ではカビや結露による建材の腐食が軽減されるため、家の耐久性向上や修繕費用の削減につながることも期待できます。こうしたメリットは一朝一夕に得られるものではありませんが、正しい施工と適切なメンテナンスが組み合わさることで、長期間にわたり家族の健康と住まいの資産価値を守る効果が得られるのです。MIST工法®カビバスター隊の施工事例を通じて、ビフォーアフターの変化を実感された多くの方が、その持続的効果に満足し、定期的な点検やメンテナンスも継続的に依頼しています。家のカビ問題を一度しっかりと解消することで、その後の日常生活の質が大きく向上することは間違いありません。

よくある質問Q&A

専門家が答える、よくあるご相談と解決策

「湿度が下がらない場合はどうすればいい?」

湿度がなかなか下がらないというお悩みは、季節や住環境を問わず非常によく聞かれる質問です。まずは、室内の通気をしっかりと確保しているかを振り返ることが大切です。気温が高い時期は窓を開けて換気をするのが一般的ですが、外気が湿っている場合は逆効果になりかねません。そこで、エアコンの除湿機能や除湿機を活用して、空気中の余分な水分を効率的に取り除く工夫をしましょう。室内干しの洗濯物が湿度上昇を招いていることも多いので、サーキュレーターを使ったり、浴室乾燥機があるなら積極的に利用したりして、滞留してしまう水分を素早く除去することもポイントです。

また、家具の配置によっては空気の流れが滞り、部屋の一部だけ湿度が高いままの状態になっている可能性もあります。壁との間に少し隙間を空けるだけで通気性が改善されるケースがありますので、レイアウトを見直してみるのも手です。さらに、押し入れやクローゼットなどの収納スペースも要注意で、詰め込みすぎていると空気が循環せず湿気が溜まりやすくなります。湿気取り剤や乾燥剤を活用しつつ、時々扉を開けて風を通すなど、こまめなメンテナンスが必要です。加えて、お風呂やキッチンなど水回りの換気を徹底し、調理後や入浴後はすぐに窓を開けたり換気扇を回すなど、水蒸気を室内に留めないように心掛けましょう。これらの取り組みを行っても湿度が下がらない場合は、建物自体の構造的な問題や断熱性能が不足している可能性があります。その際は専門家に相談し、必要に応じて断熱材の補強や結露対策リフォームなどを検討すると、根本的な解決が目指せます。

「カビを見つけたときの応急処置は?」

カビを見つけたら、まず最初に行うべきことは、カビが生えている範囲を確認し、周囲にまで広がっていないかどうかをチェックすることです。小さな黒い点や白い斑点程度であれば、市販のカビ取り剤やアルコールなどを用いて拭き取ることで応急処置が可能な場合もあります。ただし、使う薬剤によっては刺激臭や揮発性の成分が含まれているため、作業中は手袋やマスクを着用し、部屋の換気を十分に行うよう注意しましょう。また、カビを拭き取る際は勢いよく擦るのではなく、胞子を飛散させないように濡れた雑巾やペーパータオルで優しく取り除くのが理想です。

一方、少しでも壁紙の裏や床下にまでカビが入り込んでいる気配がある場合は、自己処置で無理に剥がしたり、力任せに擦ったりするのは避けたほうが賢明です。表面的な汚れを取ることができても、根っこの部分までしっかり除去できていないと、かえって胞子が広範囲に拡散し、後々さらに深刻なカビ被害につながるリスクが高まります。特に、カビが広がった範囲が大きい場合や、木材の腐食や壁紙の剥がれなどが見られるようなら、専門家に相談するのが望ましいでしょう。専門家であれば、カビの種類や繁殖状況を見極めつつ、家の構造に合わせた安全かつ確実な除去方法を提案してくれます。応急処置で一時的に症状を抑えたとしても、原因そのものが取り除かれなければ再発の可能性は常に潜んでいます。カビを見つけた段階で適切な対応を心掛けることで、室内環境を守り、健康被害や建物へのダメージを最小限に抑えることができるのです。

まとめ:湿度70%を乗り切るために

高湿度を攻略して、安全・快適な住まいを目指そう

カビ被害を防ぎ、健康的な室内環境を保つコツ

湿度70%を超えるような環境では、カビの発生やダニの繁殖が一気に進みやすくなるため、まずは毎日の暮らしの中で湿度のコントロールを意識することが重要です。代表的な対策としては、換気をこまめに行い、空気が滞留しないようにすることが挙げられます。窓を開けるだけでなく、サーキュレーターや換気扇を活用して強制的に空気を循環させる方法も効果的です。また、室内干しが増える梅雨や雨天時には除湿機やエアコンの除湿モードを積極的に利用し、洗濯物から生じる余分な水分を素早く取り除くよう心掛けましょう。クローゼットや押し入れなどの収納スペースは、定期的に扉を開けて空気の入れ替えをすることも大切です。収納の際に湿気取りシートや乾燥剤を使えば、狭い空間にこもりがちな湿気をある程度抑えられます。

さらに、結露や水滴が発生しやすい窓辺や水回りはこまめに拭き取るクセをつけ、放置しないようにすることがポイントになります。壁や床下に水分が浸透すると、カビが根を張り広範囲にわたってダメージを与える原因となりかねません。また、少しでもカビを発見した場合には早めに対処し、胞子が広がる前に除去することが肝要です。家庭用のカビ取り剤やアルコールを利用する際は、適切な使用方法や換気に注意し、使い終わったあとの残留成分も丁寧に拭き取っておきましょう。日々の掃除やメンテナンスを怠らず、室内を清潔に保つことで、カビ発生の土台となる汚れやほこりを減らせるのも見逃せないメリットです。このような地道な取り組みを継続することで、高湿度シーズンでもカビ被害を最小限に食い止め、家族みんなが心地よく過ごせる空間をキープすることができます。

プロの力を借りるメリット

もしも室内のカビが広範囲に及んでいる、あるいは何度掃除してもすぐに再発してしまうといった場合には、早めに専門業者に相談することが得策です。プロのカビ対策業者は、カビの種類や繁殖範囲を正確に見極め、建材の奥深くまで入り込んだ菌糸や胞子を徹底的に除去できる知識と技術を備えています。一般的な掃除グッズや除菌スプレーでは対応が難しい、根の深いカビまでアプローチできる点は、専門業者を利用する大きな利点です。また、施工後には防カビ剤を施したり、カビが再発しにくい環境づくりのアドバイスを受けたりできるため、長期的にみても家の中を清潔に保ちやすくなります。

さらに、施工現場の安全管理や有害物質の扱いに慣れていることも、プロに依頼するメリットの一つです。カビ取り剤や防カビ剤には刺激が強い化学成分が含まれることが多く、誤った使い方をすると人体やペットへの悪影響が懸念されます。専門家であれば正しい使用方法を心得ており、施工中・施工後の換気やアフターケアなどにも十分配慮してくれるため、住人の健康リスクを最小限に抑えることが可能です。さらに、カビ問題を根源から解決するためには、住宅の構造や素材に合わせた対策が欠かせません。プロが施工する際は、湿度の溜まりやすい部位や断熱性能の不十分な箇所などもチェックしてくれるので、自分では気づかないうちに進行していたダメージを早期発見できる可能性も高まります。結果として、繰り返し発生するカビ問題に対して「抜本的な解決策が得られる」「健康被害や住宅の劣化リスクを大幅に軽減できる」という点が、専門家に依頼する最大のメリットと言えるでしょう。

----------------------------------------------------------------------

カビバスター隊

住所 :

〒252-0232

神奈川県相模原市中央区矢部1丁目14-7号エルムコート504

電話番号 :

0120-133-199

----------------------------------------------------------------------