間質性肺炎とは?カビが潜む室内環境を総点検し、安全な住まいへ

2025/03/23

間質性肺炎とは?カビが潜む室内環境を総点検し、安全な住まいへ

室内空気質を守る専門家“MIST工法®カビバスター隊”が解説する健康被害と対策法

はじめまして、MIST工法®カビバスター隊です。数あるブログの中から当記事をご覧いただき、誠にありがとうございます。私たちは「室内空気質を改善し、健康リスクを抑えた安心・安全な住環境を提供する」という使命のもと、日々さまざまな現場でカビ対策やバイオ洗浄などを行っています。皆さまの中には、近頃ニュースやインターネットで「間質性肺炎」に関する情報を目にする機会が増えてきたと感じている方も多いのではないでしょうか。間質性肺炎は、その名前だけではどのような病気かイメージしづらく、「肺炎」という言葉から一般的な肺炎と混同してしまうケースもあります。しかし一方で、放置すると重症化してしまう怖さや、室内のカビやホコリなどが原因で症状が悪化する可能性が指摘されており、一度正しい知識を得ておくことはとても大切です。

私たちMIST工法®カビバスター隊は、室内に生えるカビや真菌類が健康に及ぼす影響に着目し、独自の技術を活かした施工ときめ細やかなメンテナンスを提供してきました。実は「カビ」はあらゆる場所に潜み、適切な環境下では急速に広がります。特に日本のように湿度が高い地域では、住まいのどこかにカビの温床があっても不思議ではありません。そして、そのカビが引き金となり、アレルギー症状をはじめ、呼吸器に負担がかかる事例も多く報告されています。私たちはそうしたリスクを解消し、健やかな生活を続けていただくために、真菌検査から施工、さらに定期的なメンテナンスまでを一貫してサポート。専門家ならではの視点と豊富な経験を活かし、間質性肺炎をはじめとした肺疾患リスクの低減に寄与し続けています。もし室内のカビや空気質に関するお悩みをお持ちでしたら、ぜひ私たちにご相談ください。豊富な施工実績に基づく最適なプランニングで、皆さまの大切な住まいと健康をお守りいたします。

目次

はじめに

安心な住環境づくりの第一歩:間質性肺炎に潜むリスクを正しく知ろう

間質性肺炎とカビの関係を知る重要性

間質性肺炎は、その名の通り肺の間質と呼ばれる部分に炎症が起こり、組織の硬化や線維化が進むことで呼吸機能が低下していく病気です。一般的な細菌性肺炎やウイルス性肺炎とは異なる特性をもち、症状が進行してから初めて気づくケースが少なくありません。さらに、日常生活の中で知らず知らずのうちに吸い込んでいるカビやホコリが、間質性肺炎の症状を悪化させる要因の一つと指摘されていることが近年注目されています。カビは湿度が高い場所や換気の行き届かない空間で繁殖しやすく、日本のように梅雨や夏場に高温多湿になる地域では、家のあちこちに潜む危険性が十分に考えられます。

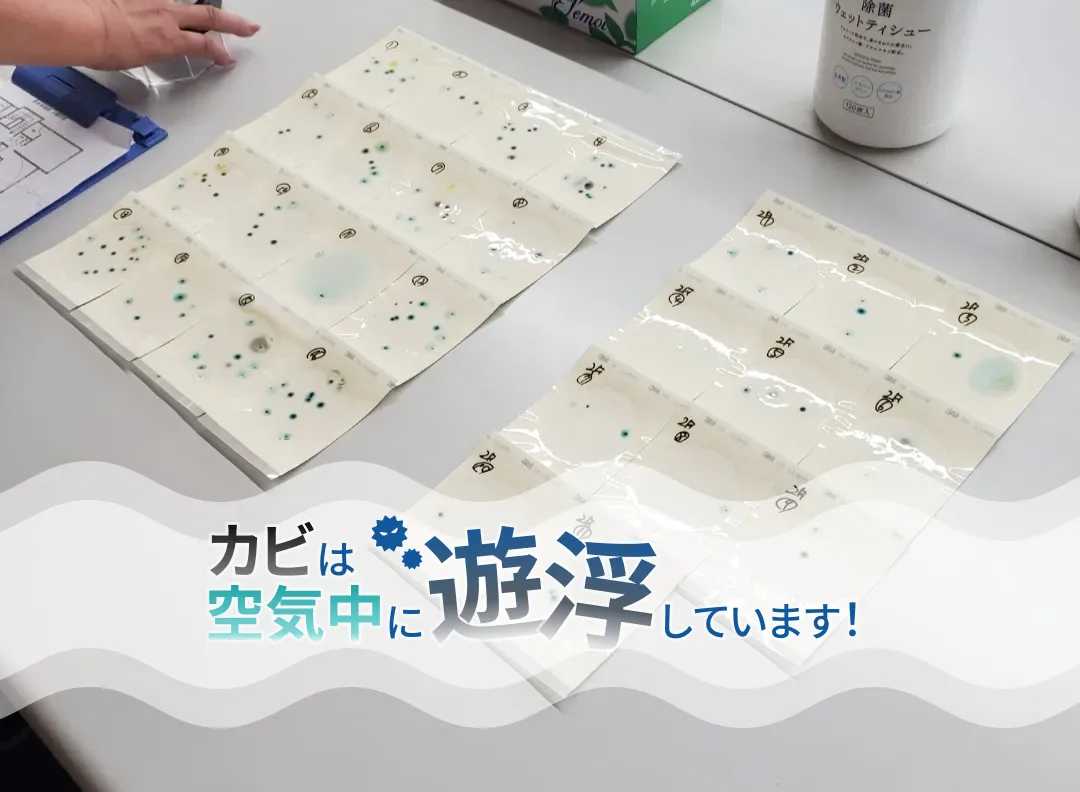

特に、住まいやオフィスなど長時間を過ごす室内では、カビの胞子が空気中に浮遊し、私たちの呼吸器に深く入り込むリスクが高まります。気管支や肺にダメージが蓄積すれば、アレルギー症状や慢性の炎症疾患が引き起こされるだけでなく、間質性肺炎の悪化につながる恐れも否めません。さらに、現代の暮らしは高気密・高断熱化が進んでいるため、外部からの空気を効果的に取り入れにくく、室内の空気がこもってしまうこともしばしばです。このような環境下ではカビの繁殖スピードが速くなるため、一度発生したカビを完全に除去せず放置すると、どんどん広がってしまう場合があります。

こうしたリスクを未然に防ぐためには、間質性肺炎の原因や悪化要因となる可能性がある「カビ」の存在について正しく理解し、対策を講じることが極めて重要です。目視で確認できる黒カビだけでなく、壁紙の裏や床下、エアコン内部といった普段は目にしづらい場所にも注意を払う必要があります。早い段階で専門家による検査や点検を受ければ、潜んでいるカビを特定し、その繁殖を食い止めるための適切な方法を見つけやすくなります。間質性肺炎への対策は、まずは身近な室内環境を見直すことから始まるのです。

MIST工法®カビバスター隊の取り組み概要

MIST工法®カビバスター隊は、カビの発生を根本から抑え込むための専門知識と技術を結集し、長年培ってきた経験をもとに、真菌検査・施工・メンテナンスを一貫して行っています。私たちが特に重視しているのは、「原因を究明し、再発を防ぐ」という点です。カビは一度除去しても、住環境の湿度や温度、換気状況が適切に管理されていなければ、あっという間に再発してしまう厄介な存在です。そこで、単に目に見えるカビだけを落とすのではなく、カビの発生メカニズムを踏まえて空気質の改善やメンテナンスまで総合的にサポートすることで、住まいを長期間にわたって清潔で快適に保てるよう努めています。

まずは真菌検査で、室内にどのような種類のカビが生息しているのかを科学的に調べます。カビは種類によって増殖する条件やリスクが異なり、対策にも違いが生じるため、正確な検査は欠かせません。その後、調査結果に基づいてミスト状の薬剤を噴霧するMIST工法®を中心に施工を行います。ミストが部屋の隅々まで行き渡るため、目に見えるカビだけでなく、壁や天井の奥深くに潜む菌にも効果を発揮し、徹底的に殺菌・消毒を進めます。施工後は、その状態を長く維持するためのバリアコートや定期的なメンテナンスを組み合わせ、お客様の住まいが再びカビに侵されるリスクを低減させています。

さらに、MIST工法®カビバスター隊は、施工後もお客様の暮らしに寄り添い、湿度や温度の管理方法、換気のタイミングなどを具体的にアドバイスいたします。これは、間質性肺炎のような呼吸器疾患を抱える方や、そのリスクが高い方にとって特に重要なポイントです。健康被害を防ぐためには、専門家による徹底した対策と、住まい手自身のこまめなケアが両輪となって機能する必要があるからです。私たちは今後も「健康で快適な住環境を守るパートナー」として、豊富なノウハウを活かしつつ、室内空気質の向上とカビ被害の抑制に全力で取り組んでまいります。

間質性肺炎とは?

肺に潜む炎症を正しく知り、健康な呼吸を守るために

間質性肺炎の一般的な特徴・症状

間質性肺炎は、肺の組織(間質)に慢性的な炎症が起こり、組織が硬く変化してしまう病気の総称です。一般的な肺炎と聞くと、細菌やウイルスが原因で急性の咳や発熱を伴うイメージを抱く方が多いかもしれません。しかし、間質性肺炎は通常の肺炎と異なり、じわじわと症状が進行することがあり、初期段階ではなかなか気づかれにくいという特徴をもっています。代表的な症状としては、持続的な乾いた咳や息切れが挙げられ、坂道や階段を上るような軽い運動でも息苦しさを感じることが少なくありません。また、症状が進むとともに体を動かすこと自体が辛くなり、日常生活が大きく制限されることもあります。

さらに、間質性肺炎の原因は多岐にわたり、自己免疫の異常や薬剤による副作用、環境中の有害物質などが複合的に関与するケースも見られます。そのため、患者さんの体質や生活環境、既往歴などを総合的に考慮しなければ、正確な診断や適切な治療方針を立てることは困難です。特に注意したいのは、間質性肺炎は病状が比較的緩やかに進行する一方で、一旦急激に悪化する急性増悪と呼ばれる状態を引き起こすリスクがある点です。この急性増悪が起こると、短期間で呼吸困難が増し、重症化する可能性があります。したがって、日常的に呼吸が苦しく感じる場面が多くなったり、慢性的な咳が続いたりする場合は、自己判断で放置せず早めに医療機関を受診することが重要です。

間質性肺炎の経過は個人差が大きく、症状が軽度で治療を続けながら日常生活を比較的問題なく送れるケースもあれば、治療に抵抗して深刻な呼吸障害に至るケースもあります。こうした不確定要素の多い病気であるからこそ、十分な知識を得ると同時に、生活習慣や室内環境を整えて症状の進行を緩やかにする取り組みが欠かせません。

なぜ室内環境が影響を与えるのか

間質性肺炎の発症や悪化に、室内環境が大きく関わる可能性があることをご存じでしょうか。特に日本の住宅は高気密・高断熱化が進み、外気との換気量が少なくなりがちなため、室内にホコリやダニ、カビなどが溜まりやすい傾向にあります。カビの胞子やダニの死骸、ハウスダストなどの微小な粒子は、空気中に長時間浮遊しやすく、呼吸とともに肺へと吸い込まれることで、炎症を繰り返す原因となる可能性があります。間質性肺炎は、肺の組織が慢性的に刺激や炎症を受ける状態が続くことで進行するため、こうした微小粒子の存在は無視できないリスクといえるでしょう。

さらに、室内の湿度が高くなるとカビが繁殖しやすくなり、カビの胞子が大量に発生することも懸念されます。目に見える黒カビだけでなく、壁紙や床下、エアコンの内部などに潜むカビは一見わかりにくいため、日常的に換気を行い、定期的に専門家の点検を受けることが重要です。特に、間質性肺炎のような呼吸器系の持病を抱える方や免疫力が低下している方は、カビやダニに対して敏感に反応する恐れがあります。また、ペットを飼っている場合は毛やフケが空気中に舞いやすく、アレルギー症状や炎症を誘発する一因となり得るため、念入りな清掃や空気清浄機などを活用して室内空気質を整える工夫が求められます。

これらの要因を踏まえると、間質性肺炎を未然に防いだり、症状の進行を最小限に抑えたりするためには、室内環境の管理が欠かせないことがわかります。日頃から適切な湿度管理、こまめな清掃、そして定期的な換気を行うだけでも空気中の有害物質を減らす効果が期待できます。しかし、カビや真菌類がすでに広がっていると、表面上の掃除だけでは十分に取り除けないケースも珍しくありません。そうした場合は、専門家による的確な検査と施工を受けることで、健康を害するリスクを早期に察知し、対策を打つことが可能になります。間質性肺炎の予防や進行抑制を考える上で、目に見えない部分も含めた室内環境の徹底的な点検は、非常に大きな意義を持っているのです。

カビが潜む室内環境と健康被害

見えない脅威が潜む住まいを徹底チェック:カビがもたらすリスクと注意点

カビの発生しやすい場所・条件

カビは湿度や温度が適度に保たれた場所で急速に繁殖し、私たちが想像する以上にさまざまなエリアに潜んでいます。特に日本の住宅は四季を通して湿度が高い時期があるため、注意を怠ると家のあちらこちらにカビが発生する可能性があります。具体的には、お風呂場やキッチンのシンクまわり、洗面台といった水回りは最も代表的なカビの温床となります。水や石鹸カスが残りやすく、常に高い湿度が保たれがちなため、意識的に換気を行ったり、使用後に水気を拭き取ったりしなければ、カビの繁殖を食い止めることは難しくなります。

また、リビングや寝室でも油断は禁物です。一見、湿度が高いとは思えない場所でも、エアコンの内部や窓のサッシ、押し入れやクローゼットの奥など、空気の流れが滞りやすい箇所にはカビが発生するリスクがあります。結露した窓まわりやクローゼットの壁面にいつの間にか黒ずみが生じている、といったケースは珍しくありません。エアコン内部は、冷房運転時に発生する結露を放置しておくことでカビが大量に増殖し、運転のたびに胞子が室内に散布される可能性があります。さらに、玄関や窓際付近の靴箱、室内干しの洗濯物まわりなど、湿気を含んだ空気が行き来しにくい場所は要注意です。換気不足が続くと高温多湿の環境が維持され、カビが蔓延しやすい状態が作り出されてしまいます。

加えて、壁紙や床下など目に見えにくい部分もカビが繁殖する代表的なポイントです。壁紙の裏側は表面とは異なり空気の流れが極端に少ないため、長年貼り替えを行っていない場合や、水漏れ・結露が生じたことがある場合には注意が必要です。床下も同様に、通気性が確保されていないと湿気が溜まりやすく、気づかないうちにカビが発生していることがあります。こうした箇所は日々の生活では意識されにくい反面、カビが見つかりづらいという点でより厄介です。定期的な点検とこまめな換気、必要に応じた専門的な検査を組み合わせることで、カビのリスクを把握しやすくなるでしょう。

カビによる健康被害の具体例(アレルギー症状、呼吸器トラブルなど)

カビが原因で引き起こされる健康被害は多岐にわたります。まず挙げられるのがアレルギー反応です。カビの胞子や代謝物質を吸い込むことで、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみなどの症状が現れることがあります。これは花粉症に似た反応ですが、室内にいる間は常にカビの胞子を吸い続けるリスクがあるため、症状が慢性化したり、生活の質が大きく低下したりすることも珍しくありません。また、カビは気管支や肺の奥深くまで届く微小粒子を放出する場合があり、呼吸器系の弱い方や間質性肺炎などの病気を抱えている方にとっては、症状を悪化させる大きな要因となる可能性があります。

さらに、カビが発生している室内に長期間暮らしていると、咳が止まらなくなったり、肺に慢性的な炎症を起こしたりすることもあり得ます。こうした呼吸器トラブルは免疫力が低下している方や高齢者、小さな子どもにとっては深刻な問題になりがちです。特に、呼吸器の機能が発達段階にある子どもたちや、体力や抵抗力の衰えがみられる高齢者は、カビの影響を受けやすく、アレルギー症状だけでなく肺の疾患や細菌感染症を併発するリスクも高まります。

また、皮膚に接触してかゆみや赤みを誘発したり、カビによる真菌感染症を引き起こしたりするケースも見られます。例えば、水虫や爪白癬といった代表的な真菌感染症は、カビの一種である皮膚糸状菌が原因です。室内の湿度が高いと足元や体の一部が長時間蒸れて菌が繁殖しやすくなるため、症状が治りにくくなる可能性があります。こうした健康被害は目に見える形で症状が現れるためわかりやすい一方で、カビが原因だと気づかないまま長期間放置されることも少なくありません。

このように、カビの存在は私たちの体に多方面から影響を及ぼし、ときには間質性肺炎のような重篤な病気の悪化要因にもなり得ます。だからこそ、室内環境を定期的に点検し、カビを発生させないような適切な予防策や衛生管理を行うことが何よりも大切です。カビによる健康リスクを低減するためには、専門家の視点を取り入れて問題箇所を特定し、的確な対策を講じることが、安心して暮らせる住環境づくりへの第一歩といえるでしょう。

カビの発生メカニズムと早期発見のポイント

目には見えないカビの脅威を理解し、安全な住空間を実現する秘訣

室内における湿度・温度管理の重要性

カビは、温度と湿度が適切な範囲にある環境で急速に繁殖します。特に日本の住宅は、梅雨や夏の暑い時期に高温多湿になりやすく、冬場は暖房によって室内と屋外の温度差が大きくなることで結露が生じ、結果的に壁や窓枠などに水分がたまることも少なくありません。こうした状況は、カビにとって絶好の繁殖条件となります。さらに、近年は省エネや快適性を追求するあまり、住まいが高気密・高断熱化しているケースも多く、換気不足による湿気の滞留がカビ発生のリスクをより高める要因となっています。

例えば、お風呂やキッチンなどの水回りはもちろん、室内干しの洗濯物や熱をため込みやすい家電周辺にも注意が必要です。何気なく放置している湿ったタオルや、掃除を怠りがちなエアコン内部なども、カビが繁殖する温床になり得ます。これらの問題を回避するためには、定期的な換気や除湿器・送風機能の活用、そして状況に応じた暖房方法の選択など、適切な湿度・温度管理が欠かせません。たとえば、雨の日が続く梅雨時期には、意識的に窓を開けるタイミングを作り、室内の空気を入れ替えることで湿気を逃がす工夫が求められます。逆に、寒冷期に起こりやすい結露を減らすには、一定の室温を保ちながらも適度に外気を取り入れることが肝心です。

こうした対策を「手間」と捉えるのではなく、家の健康を守る投資と考えることで、長期的に見れば住まいの美観や構造を維持し、結果として修繕費の軽減や家族の健康維持につながります。目視でカビを発見した時点では、すでにカビが相当数繁殖している可能性があり、ダメージを抑えるためには事前の予防策が最も有効です。つまり、温度と湿度を常に適切な範囲に保ち、家全体の換気ルートをしっかり確保することが、カビの繁殖を抑えるための第一歩といえるでしょう。

目視だけではわからない真菌検査の必要性

カビの厄介な点は、必ずしも目に見える形で発生するとは限らないことです。壁紙の裏、床下、天井裏、エアコンの内部など、日常的に目が届きにくい場所で進行しているケースは珍しくありません。また、発生初期は表面にわずかな変色や異臭しか生じず、住まい手が気づかないまま繁殖が進んでしまうこともあります。さらに、カビは一度繁殖が始まると周囲の環境によっては勢いを増し、同時に大量の胞子を空気中に放出するため、呼吸器系への負担を増大させる原因となり得ます。こうした状況でアレルギー症状や咳、息切れなどが出現して初めて「もしかしてカビのせいかもしれない」と思う方も少なくありません。

そこで活用したいのが、専門家による真菌検査です。専用の機器や培養テストなどを用いることで、室内のどこに、どの種類のカビが、どの程度存在しているのかを科学的に判別できます。特に、目視ではわからない微小な胞子の状態や、壁紙の裏側や隙間などの奥深い場所に棲みついたカビも検知できるため、見落としを最小限に抑えられるのが大きなメリットです。検査結果を踏まえれば、適切な対策を計画的に実行しやすくなり、無駄な施工や費用を抑えながら根本的なカビ対策を行うことが可能になります。

また、真菌検査によって得られたデータは、今後の再発防止や定期的な見守り計画を立てる上でも有益です。カビの種類や発生源が特定できれば、その特徴に合った除去・防カビ処理を行えるため、単純に消毒や漂白剤をまくだけといった対処に比べて、はるかに効果的な長期対策となるでしょう。カビに悩まされる状況が続くと、住まい手のストレスが増すだけでなく、間質性肺炎やアレルギーなどの健康被害が拡大するリスクも高まります。だからこそ、早期に異変を察知し、プロの目で状況を診断してもらうことは、安心・安全な住環境を守るための重要なステップといえるのです。

MIST工法®カビバスター隊が提案する対策

カビを根本から退治し、再発を防ぐための総合サポート体制

1. 真菌検査:カビの種類や発生箇所を特定

真菌検査は、カビ対策を進めるうえで欠かせない重要なステップです。カビは一口に“黒カビ”などと呼ばれることが多いものの、その種類や発生環境によって性質が異なります。例えば、空気中の湿度や温度によって繁殖しやすいカビ、素材の奥深くに入り込んで根を張るカビなど、実際には多種多様です。そのため、「どこで、どのようなカビが発生しているのか」を正確に把握しなければ、根本的な対策が難しくなります。目に見える黒ずみや汚れを拭き取ったとしても、壁や床下の内部、エアコンの奥など目視では確認しづらい箇所にカビが残っていれば、いずれ再発するリスクが高いからです。

MIST工法®カビバスター隊の真菌検査では、専用の機器と手法を用いて室内全体を調査します。具体的には、空気中に浮遊する胞子の検出や、壁紙や床材、エアコン内部のサンプルを採取し、培養や顕微鏡観察などの専門的な手順を踏んで分析を行います。これにより、どの部位にどのようなカビが存在しているのかを科学的に突き止めることが可能です。検査結果を踏まえれば、表面だけを消毒する対症療法ではなく、素材の奥まで処置しなければならない場所を特定し、適切な洗浄や予防策を講じることができます。また、カビの種類によっては、その胞子や代謝物質が呼吸器系や皮膚に強い刺激を与えるケースもあるため、状況に応じた防護と施工方法の選択が欠かせません。こうした綿密な真菌検査は、カビをただ取り除くのではなく、その発生原因を洗い出して再発を防ぐうえでも大きな意味を持つのです。

2. 施工:バイオ洗浄・消毒・防カビ処理

真菌検査によってカビの種類や発生箇所が判明したら、次に行うのが実際の施工です。MIST工法®カビバスター隊では、効果的かつ安全な薬剤やバイオ洗浄技術を駆使し、壁や床、天井、家具の奥深くまで徹底的に処置を施していきます。まず、現場の状況やカビの種類に合わせて薬剤を選定し、専用の機械を使用して噴霧したり、直接塗布したりすることで根こそぎ除去を目指します。バイオ洗浄には、カビだけでなく付着した汚れや菌の塊を分解する作用があり、高温多湿な日本の住環境でも効果を発揮しやすいのが特長です。

また、施工の際には消毒工程や防カビ処理を丁寧に行うことで、カビの再発を予防することも重要です。特に、湿気のたまりやすい浴室や洗面所、結露が起こりやすい窓枠や壁紙裏などは重点的に処理が施されます。エアコンの内部は、冷房運転時に発生する結露を放置するとカビが増殖し、運転するたびに胞子が部屋中に拡散されるリスクが高まるため、分解清掃を含めた入念な対策が求められる箇所です。MIST工法®によるミスト状の薬剤散布は、目に見えない隙間や奥まった部分にも行き渡りやすく、カビの根をしっかり抑え込みます。こうした総合的な施工工程を経ることで、見た目だけをきれいにするのではなく、カビの再発リスクを大幅に低減できるのが大きなメリットです。さらに、施工後の環境測定や仕上がり確認を行うことで、きちんと効果が発揮されているかをチェックし、必要があれば追加の処理を行うなど、最後まで責任を持って対応します。こうした徹底した施工プロセスこそが、MIST工法®カビバスター隊の強みと言えるでしょう。

3. メンテナンス:再発防止と定期チェックで安心維持

施工が完了した後も、カビの発生を完全にゼロにすることは難しいのが現実です。湿度や温度などの環境要因がそろえば、いずれどこかで再発するリスクが高まります。そこで重要になってくるのが、定期的なメンテナンスです。MIST工法®カビバスター隊では、施工後のアフターフォローとして住まいの湿度管理や通気状況の確認、カビの再発兆候のチェックなどを継続的に行える仕組みを整えています。具体的には、年間を通じて湿度が高くなりがちな季節に訪問し、壁紙の裏やエアコン内部、押し入れなどを点検し、必要に応じて簡易的な洗浄や消毒を施すといったアクションを行います。

このような定期チェックを怠ってしまうと、一時的にきれいになった空間でも気付かないうちにカビが増殖してしまい、再び健康被害や建物の劣化に悩まされる可能性があります。メンテナンスは、見落としがちな箇所の小さな異変を早期に発見し、大きなダメージになる前に対処することが最大の狙いです。さらに、住まい手自身が行う日常的な掃除や換気方法についても、メンテナンスの際に専門家からアドバイスを受けることで、より効果的なカビ予防が実践できるようになります。こうした継続的なサポートがあるからこそ、住環境の良好な状態を長く保ち、結果的にカビによるストレスや費用的負担を軽減できるのです。また、定期メンテナンスが充実しているという安心感は、住まい手だけでなく、賃貸物件のオーナーや管理者にとっても大きな利点となるでしょう。

4. 室内空気質の改善:健康被害リスクの低減

カビ対策はカビそのものを除去するだけでなく、室内空気質を改善し、健康被害のリスクを下げることが最終的なゴールといえます。アレルギーや間質性肺炎など呼吸器トラブルに悩む方々にとっては、カビの胞子が浮遊しにくい快適な空間づくりが不可欠です。MIST工法®カビバスター隊では、カビを除去した後も安心して暮らせる住環境を維持するため、空気の循環を良くする施工や湿気対策、必要に応じた空気清浄機の導入提案など、さまざまな角度からサポートを行っています。

例えば、換気の効率を高める工夫として、住まいの構造や家族構成に合わせた換気扇の運転時間や頻度、窓の開閉タイミングなどをアドバイスすることもあります。また、室内の湿度が高くなりやすいエリアには、除湿機や除湿剤の導入を推奨し、エアコンのフィルター清掃を定期的に行うことでホコリやカビの温床を排除する努力が必要です。こうした積み重ねが、カビによるアレルギー症状や呼吸器系の負担を大幅に軽減するだけでなく、家全体を長持ちさせることにもつながります。さらに、換気や除湿に加えて、バイオ洗浄による抗菌・抗カビ効果が持続するよう定期的なメンテナンスを実施すれば、室内空気質の安定した清浄度を確保しやすくなるでしょう。結果的に、家族全員が安心して過ごせる快適な住まいが手に入り、特に子どもや高齢者、そして呼吸器疾患を抱える方々への健康被害リスクを抑えられる点が大きなメリットです。カビを抑えつつ空気をクリーンに保つための取り組みは、暮らしの質を大きく向上させる大切な要素だといえます。

安心・安全な住環境のために大切なこと

毎日の習慣で違いが出る:カビの再発を防ぎ、健康を守るためのポイント

定期的なカビ対策と空気質モニタリング

安心で安全な住環境を維持するには、カビの除去を一度行うだけでは不十分です。日本の気候特性や住まいの構造上、カビは湿度の高い環境や換気不足のエリアで容易に再発しがちです。そのため、カビ対策は継続的に取り組むことが大切です。定期的に真菌検査や専門家による点検を受ければ、床下や壁の裏、天井内部など目に見えない箇所で進行しているカビを早期に発見でき、発生源を取り除く対策を講じることが可能になります。また、季節の変わり目や湿度が急上昇する梅雨時期など、特にリスクが高まるタイミングを意識してチェックすると、家全体の清潔をより効率的に保ちやすくなるでしょう。

さらに、近年注目されているのが空気質モニタリングです。専用の機器を用いて室内の湿度や温度、そして空気中の微粒子量などを計測することで、カビが繁殖しやすい環境になっていないかを数値的に把握できます。数値に基づいて対策を立てれば、必要に応じて除湿器や換気扇の稼働を増やすなど、素早く環境を整えることができるはずです。また、空気中の微粒子や有害ガスの濃度をモニタリングするシステムがあれば、カビだけでなくホコリや花粉、化学物質などを含むさまざまな健康リスクに対応しやすくなります。定期的なカビ対策と空気質モニタリングを組み合わせることで、家族や住人に負担をかけることなく効率よく清潔な住環境を維持することが可能になります。

こうした取り組みを怠ってしまうと、せっかく専門的なカビ除去を行っても、湿度や温度が適切に管理されていない環境下では再発リスクが高まってしまいます。カビの発生を防ぐことは、間質性肺炎やアレルギー症状といった健康被害を抑えるだけでなく、建物の劣化を遅らせ、住宅の資産価値を維持するうえでも大きな意味を持ちます。定期的な対策とモニタリングを習慣化させることで、いつでも清潔で安心して暮らせる住まいを手に入れましょう。

正しい住まいの手入れ方法

カビを寄せ付けない住環境づくりの基本は、毎日のちょっとした手入れの積み重ねです。たとえば、入浴後のお風呂場は、湯気がこもって湿度が極端に高くなっています。湯船に浸かったあとのシャワーで壁や床をざっと流しておくだけでも汚れや皮脂が落ちやすくなり、その後に換気扇を一定時間回すか窓を開けることで湿気を効率的に逃がすことができます。同様に、台所ではシンク周りや排水口に汚れが溜まらないようにこまめに掃除し、料理中や食器洗いの際に発生する水蒸気を換気扇で屋外に放出する工夫が不可欠です。こうした習慣が根付いているだけでも、カビの発生条件を大幅に抑えることができるでしょう。

さらに、居室では部屋のレイアウトや家具の配置を見直すことも重要です。家具を壁にぴったりと付けすぎると空気が循環しにくくなり、結露や湿気が溜まりやすい「死角」ができやすくなります。適度にスペースを確保し、エアコンや扇風機を活用して空気を動かすと、カビの繁殖を抑えるだけでなく、部屋全体の快適性も向上します。押し入れやクローゼットなどの収納スペースに除湿剤や炭を置いておくことも効果的です。加えて、エアコンのフィルター掃除や換気扇のホコリ除去は定期的に行う習慣をつけましょう。フィルターに汚れが詰まっていると冷暖房効率が下がるだけでなく、内部でカビが発生する原因になることもあります。

このような「正しい住まいの手入れ方法」は、一度にすべてを完璧にこなそうとする必要はありません。むしろ、日常の一コマに小さな掃除や換気、整理整頓の時間を組み込み、家族みんなで無理なく続けられるルーティンを作るのが大切です。また、カビ対策への意識を高めることで、結果的に室内空気質の向上やハウスダストの削減にもつながり、健康被害だけでなく、ストレスの軽減や快適性のアップにつながるでしょう。住まいは一生の財産であり、家族が長い時間を共に過ごす場所です。定期的なケアと正しい手入れ方法を習慣化することで、清潔で安心できる空間をキープし、いつまでも健康的な暮らしを守り続けましょう。

まとめとお問い合わせ

いつでも安心できる住まいへ:カビ対策から始める健康生活

間質性肺炎予防に向けたカビ対策の重要性

間質性肺炎は、呼吸機能を大きく損なうおそれのある病気でありながら、その症状が進行するまで気づきにくいケースも多いのが実情です。そのような見えにくい病気だからこそ、原因や悪化要因となる可能性のあるカビを住まいから遠ざけることは、健康を守るうえで非常に重要なポイントとなります。カビは湿度が高い場所や換気不良の環境を好んで繁殖し、胞子を空気中に放出します。これらの胞子を常に吸い込んでいると、呼吸器に負担がかかり、肺の炎症を悪化させるリスクが高まると考えられています。特に、間質性肺炎は慢性的な炎症を伴うケースが多いため、些細な刺激でも症状が悪化しやすいという特徴があり、室内に蔓延するカビはその典型的な要因の一つといえるでしょう。

こうしたリスクを未然に防ぐためにも、住空間のカビ対策は「一度きれいにして終わり」ではなく、日頃から継続的に取り組むことが不可欠です。定期的な検査やメンテナンスによってカビの再発を早期に発見し、徹底的に除去することで、家族全員が安心して暮らせる空間を維持しやすくなります。また、温度や湿度の管理、こまめな換気、掃除の習慣化といった基本的な対策を取り入れるだけでも、カビの生育環境を抑制することが期待できます。このように、間質性肺炎をはじめとする呼吸器系の病気から身を守るためには、カビ対策と空気質管理をセットで考えることが大切です。健康被害の予防はもちろん、建物の維持管理や家族の快適な暮らしにも役立つため、カビ対策は家の資産価値を守る投資といっても過言ではありません。もしご自身や身近な方が呼吸器トラブルを抱えていたり、住まいに不安がある場合は、ぜひ専門家の力を借りながら早めに対策を講じてみてください。

無料相談・お問い合わせ方法

カビに関するお悩みは、多くの場合「どこに相談すればいいかわからない」という不安とともに、長期にわたって放置されてしまいがちです。しかし、問題を先延ばしにしているうちにカビがさらに広範囲へと繁殖し、健康リスクや建物へのダメージが深刻化するケースも少なくありません。そんな状況を回避するためにも、少しでも違和感を覚えたり、カビの疑いがあると思ったりしたら、専門家に一度相談してみることをおすすめします。MIST工法®カビバスター隊では、カビ対策や住まいの空気質に関する無料相談を受け付けています。電話やメール、ウェブサイトのフォームなど、都合の良い方法でお問い合わせいただければ、現場の状況に応じたアドバイスや検査・施工に関するご案内をさせていただきます。

カビは目に見える部分だけを掃除しても再発しやすいという特徴があるため、一度プロの視点で原因を突き止め、根本的な対処法を知っておくことが重要です。特に、間質性肺炎の予防や症状の進行抑制を考えるのであれば、住まい全体の環境を総合的にチェックし、適切な施策を講じる必要があります。無料相談では、室内のどのエリアが危険度が高いのか、普段の掃除では行き届かない場所はどこか、といった具体的な疑問や不安にも丁寧にお応えし、そのまま検査や施工のご希望があればスムーズに手配させていただくことも可能です。今後の健康と暮らしやすさを守るために、少しでも「おかしいな」と感じた時点でお気軽にご連絡ください。皆さまの安心・安全な住環境を守るため、MIST工法®カビバスター隊が誠心誠意サポートいたします。

----------------------------------------------------------------------

カビバスター隊

住所 :

〒252-0232

神奈川県相模原市中央区矢部1丁目14-7号エルムコート504

電話番号 :

0120-133-199

----------------------------------------------------------------------