桜と共に訪れるカビの脅威を完全解析!

2025/03/24

こんにちは!MIST工法カビバスター隊のスタッフです!

いつも私たちカビバスター隊のブログをご覧いただき、ありがとうございます。

春の訪れとともに気温が上がると、私たちの生活は一気に明るくなります。

しかし、この時期に注意が必要なのがカビの繁殖です。

温暖な気候はカビにとって理想的な環境を提供し、特に湿度が高い室内ではその繁殖が加速します。

暖房や加湿器を使用している方は、知らず知らずのうちに湿気を溜め込んでしまっているケースが少なくありません。

適度に温かくなる一方で、室内の湿度が高いままだと、カビはまさに繁殖のチャンスとばかりに活動を開始します。

このような状態が続くと、あっという間にカビの勢力が強化され、様々なトラブルを引き起こします。

特に注意が必要なのは、花粉やホコリといったカビの栄養源が存在する環境です。

これらの物質が冷たい空気の中で湿気と結びつくことで、カビにとって最高の環境が整ってしまいます。

本ブログでは、MIST工法®カビバスター隊として、カビが発生しやすい原因やそれに対処するための具体的なポイントをわかりやすくお伝えします。湿気対策や清掃方法、カビ予防のためのインテリア配置についてのアドバイスを提供し、健康的な住環境を保つためのヒントを紹介します。

暖かい季節は本来気持ちが良く、外でのアクティビティを楽しむ最高の時期です。

しかし、カビの悩みによってその楽しみが台無しになってしまうのは避けたいものです。

この機会に、私たちの身近に潜むカビのリスクに目を向け、正しい知識を持って対策を講じましょう。

安心で健康的な春を迎えるための第一歩を、一緒に踏み出しましょう。

目次

桜の季節が予想外の落とし穴

桜の美しさの向こうに潜むカビ問題

春先に湿気とカビの関係

春先に湿気とカビの関係は深く、私たちの健康や住環境に大きな影響を与えることがあります。

桜前線が北上し、春の暖かさを感じると、気温が徐々に上昇し、室内外の温度差が少なくなります。

これにより、湿気がこもりやすい状況が生まれるのです。

冬の間、私たちは室内を快適に保つために暖房をフル稼働させることが多く、その結果、室内は乾燥した状態が続くことがあります。

しかし、暖房によって温められた空気が湿気を含むと、水蒸気が室内に集中しがちになります。

十分な換気が行われないと、壁や床下、さらには家具の隙間に湿気が滞留してしまうのです。

これらの場所は見えにくいため、カビの発生に気づくのが遅れることがあります。

カビの繁殖には温度、湿度、栄養源という三つの要素が必要です。

春先に気温が上昇すると、湿度も増加しやすくなり、カビが繁殖しやすい環境が整います。

家庭の中で風通しをよくすることや定期的に換気を行うことが重要ですが、まだ肌寒さが残っているこの季節には、窓を閉めがちです。結果として、室内の湿度が高くなり、カビのリスクが高まります。

また、昼夜の気温差によって結露が発生しやすい窓ガラスや壁の表面に水滴が残ることは、カビの温床となる可能性が十分考えられます。

このため、特に春の陽気を楽しむ時期には、湿度管理や結露対策に細心の注意を払う必要があります。

定期的に空気を入れ替え、換気扇などを活用することが大切です。

さらに、加湿器を使用する場合は、湿度計で室内の状態をチェックし、過剰な加湿を避けることが求められます。湿度が高すぎると逆効果になりかねないため、適切なレベルを保つことが健康的な住環境づくりに欠かせません。この春、快適で健康的な空間を維持するための工夫を惜しまないよう心がけましょう。

花粉やホコリの飛散との相乗効果

春の訪れとともに、桜の開花を楽しむ一方で、花粉が本格的に飛散する季節でもあります。

花粉症に悩まされる方々にとって、この時期は鼻水やくしゃみ、目のかゆみなどの辛い症状が現れることが多いですが、実は花粉やホコリがカビの繁殖を助長する要因にもなるのです。

外出から帰宅した際、衣服や髪の毛に付着した花粉をしっかりと払い落とさずに家の中に入ると、目に見えない微細な粒子が部屋の隅々にまで広がってしまいます。この微細な花粉やホコリは、カビの栄養源となることがあり、特に湿度が高まった春先には、カビにとって理想的な環境を提供することになります。

また、花粉や黄砂が飛散しやすいこの時期には、換気のために窓を開けることも多いでしょうが、換気の際に外からの花粉やホコリが室内に入ってしまう可能性があります。

これらの粒子は室内環境に循環し、カビの拡散や繁殖を助ける原因となるため、注意が必要です。

花粉、ホコリ、湿気のいずれか一つに対して対策を怠ると、カビトラブルが発生する引き金となることがあります。この時期は、すでに花粉症の症状や体調不良に悩まされやすいため、住まいの管理が疎かになりがちです。しかし、掃除をこまめに行い、ホコリをためないよう心掛けることが重要です。

さらに、エアコンや空気清浄機のフィルターを定期的に取り外し、丁寧に洗浄することで、室内の空気をクリーンに保つことが可能です。

対策を講じることで、花粉症の症状を軽減しつつ、カビ発生を防ぐ安心で健康的な住環境を整えることができます。春を楽しむために、住環境も万全に整えておきましょう。

カビが発生しやすい原因とリスク

カビが発生しやすい原因とリスク

冬からの暖房や加湿の影響

寒い冬の間、私たちは快適に過ごすために暖房機器をフル稼働させ、乾燥対策として加湿器を積極的に使用することが一般的です。

しかし、暖房によって室内が暖まり、外気との温度差が大きくなると、結露が発生しやすくなります。

この結露によって生成される水滴が放置されたままになると、カビにとって絶好の繁殖ポイントとなってしまいます。

特に、暖房と加湿を同時に行っていると、室温と湿度のバランスが崩れやすくなります。

湿度が高くなりすぎると、換気が不十分であったり室内環境が一定の状態になることで、一気にカビが発生するリスクが高まります。

さらに、冬の間に暖かい室内を好むダニも増殖している可能性があり、ダニの死骸やフンはカビの栄養源になりうるため、これもまた危険な要素です。

これらの課題が重なることで、カビは徐々に目立たない隙間に根を張っていき、気づいたときには除去が困難な状態になっていることも少なくありません。

冬の間の暖房や加湿の使い方には特に注意が必要であり、湿度を管理しつつ、定期的な換気と清掃を心掛けることで、カビの発生を防ぐことができます。

適切な温度と湿度を維持するためには、湿度計を活用し、理想的な湿度を保つ工夫をすることが重要です。

暖房を使用する際も、状況に応じて加湿を調整し、室内環境を快適かつ健康的に保つ努力を怠らないようにしましょう。このようにして、冬の間の住まいを守ることが、春を快適に迎えるための第一歩となります。

狭い隙間や家具裏に注意

家の中には普段あまり意識されない狭い隙間や家具の背面など、定期的に掃除を行わないとホコリや湿気がたまりやすい場所が多数存在します。

例えば、ソファを壁にぴったりと寄せて配置していると、見えない背面やその間の空気の通り道がなくなり、湿気がこもりやすくなります。

この状態が続くと、特に壁との接触部分で湿度が高まるため、結露が発生するリスクが高まります。

また、冷たい外気が壁を伝ってくる場合、結露につながる条件が整うこともあります。

これにより、その部分だけ湿気が急激に増加することが考えられます。

特に、水回りの近く、例えばキッチンや洗面所などでは水滴が飛散しやすく、収納棚やその下に知らぬ間に水分が溜まっていることもよくあります。

こうした場所での湿気対策として、家具の配置を見直すことが有効です。

壁との間に適度な隙間を作ることで、通気性を良くし、湿気の滞留を防ぐことができます。

また、押し入れや収納スペースの換気も重要です。

定期的に収納スペースを開けて空気を入れ替え、閉じ込められた湿気を除去しましょう。

さらに、床との接触部分や家具の背面にも湿気がたまらないように注意が必要です。

カビの発生を防ぐためには、こまめな掃除や点検が重要です。

これらの対策を講じることで、快適な住環境を維持し、カビのリスクを大幅に低減することができます。

湿気管理をしっかり行い、健康的な住まいを保つための工夫を心がけましょう。

カビがもたらす健康・住環境への影響

カビが暮らしに潜むリスクと住まいへの重大な被害を漏らさないために

アレルギー症状や体調不良のリスク

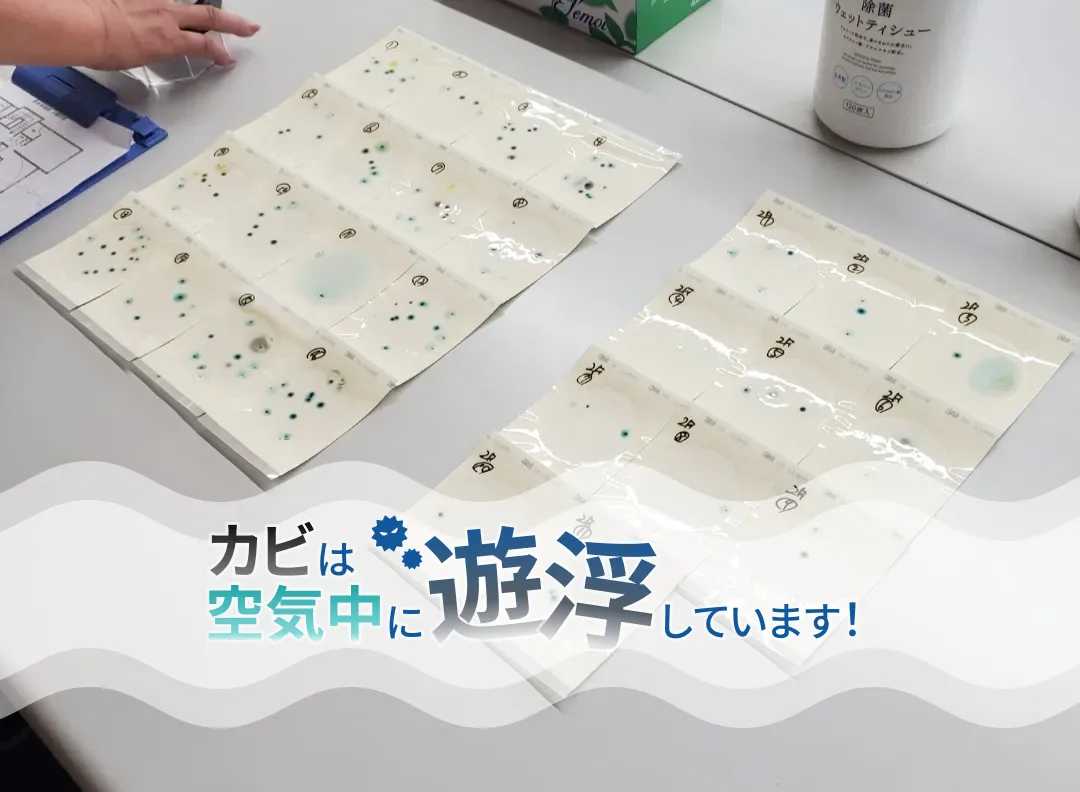

カビは目に見えないレベルで胞子を放出し続けており、私たちがその胞子を吸い込むことで、体内に取り込まれるリスクがあります。このため、アレルギー症状や体調不良を引き起こす原因となることがあります。

例えば、目のかゆみや鼻づまり、咳が続くといった症状は、花粉症に似たものであり、実は室内のカビが大きく影響している場合が考えられます。

疲労や季節の変わり目による体調不良と間違えられることがありますが、室内の湿気や換気不足が原因でカビが繁殖している場合、根本的な環境改善が行われない限り、症状が長引くことが多いです。

常にカビの胞子を吸い込むことが日常化し、慢性的なアレルギー症状が続くことも否定できません。

長期間にわたるカビの影響は、特に免疫力が低下している人や子供、高齢者にとって深刻なリスクを伴います。呼吸器系への影響や、アレルギー反応を引き起こす原因となるため、健康管理が重要です。

したがって、カビの発生を防ぎ、快適な住環境を維持するためには、定期的な換気や湿度管理、清掃が不可欠です。カビの増殖を防ぐための対策を講じることで、アレルギー症状や体調不良を軽減し、健康的な生活を送るための環境を整えることができるでしょう。

また、何らかの症状が続く場合は、早めに専門医に相談し、適切な対策を行うことが大切です。

壁紙や木材の劣化による資産価値の低下

住居の中でカビが広がると、健康だけでなく、居住環境に深刻なダメージを与えることがあります。

一度カビが発生すると、簡単には除去できず、最悪の場合、壁紙の貼り直しや木材の交換といった大掛かりな修繕工事が必要になることがあります。

このような修繕は、経済的な負担だけでなく、居住空間の快適さを損なう要因ともなります。

カビによる被害は、見えないところで進行するため、一般的には見た目以上のマイナス評価を招きます。

将来的に売却や賃貸を検討している場合、壁紙や床にできたシミやカビ臭などのトラブルは、買い手や借り手の印象を大きく左右します。

このため、契約を敬遠されるリスクが高まり、その結果、物件の価値が低下してしまうのです。

このような理由から、普段から結露をしっかり拭き取り、家具や壁との間に隙間を確保して風通しをよくするなど、カビの温床を作らないよう心がけることが重要です。

これにより、住まいの資産価値を保つことができるのです。

カビは見た目だけの問題ではなく、家の構造と将来の資産価値に直結する重要な問題であるということを認識することで、カビ被害を防ぐためのモチベーションが高まるでしょう。

さらに、カビの防止策は、居住空間を快適に保つためにも必要不可欠です。

快適で健康的な住環境を維持するためには、日々の習慣としてカビ対策を取り入れることが求められます。

良好な住環境は、家族の健康を守るだけでなく、将来的な資産価値を高く保つためにも重要な要素です。

すぐにできるカビ対策の基本

カビ知らずの住まいを守ろう

こまめな換気と除湿のコツ

カビを防ぐためには、まず室内の空気や湿気の流れをコントロールすることが重要です。

その中でも、最も手軽で効果的な方法は、日常生活の中でこまめに換気する習慣を身につけることです。

特に冬から春先にかけては、気温差によって結露が発生しやすい時期なので、換気不足が原因で窓や壁に水滴が付いたまま放置すると、カビの温床になってしまうリスクがあるため、十分な注意が必要です。

また、除湿機やエアコンの除湿機能を適度に活用することも非常に効果的です。

除湿機を使用する際は、部屋の広さや湿度に応じた運転モードを選び、定期的に排水やフィルターの掃除を行うことが大切です。

エアコンを使用する場合は、冷房運転と除湿運転を組み合わせることで、快適性を維持しつつカビ対策を行うことができます。ただし、部屋を過度に乾燥させすぎることには注意が必要です。

人が快適と感じる湿度はおよそ40%から60%の範囲ですので、範囲を意識しながらこまめに湿度計をチェックすることをお勧めします。

適度な換気と除湿を習慣化することで、カビの発生リスクを大幅に軽減できます。

このように、生活の中での小さな工夫と広い視野での湿度管理を実践することが、健康的で快適な住環境を保つための鍵となります。毎日の生活にカビ対策を取り入れ、安心して過ごせる空間を作り上げましょう。

花粉・ホコリ対策の重要性

カビの発生を気にする際には、湿気だけでなく、花粉やホコリなどの室内に入り込む物質にも目を向ける必要があります。

特に外出時に衣類や髪の毛に付着した花粉が室内に持ち込まれるケースは非常に多いです。

これらの粒子は、扇風機の内部、家具の隙間、棚の上など、掃除が行き届きにくい場所に積もりやすく、不注意のうちにカビが根を張るための絶好の環境を提供することになります。

また、換気扇や空気清浄機は、見落としがちな部分ですが、定期的なメンテナンスを行うことで、カビの養分となるホコリを大幅に減少させることが可能です。

これにより、室内の空気が清浄され、カビの発生リスクを低下させることができます。

特に、換気扇のフィルターや空気清浄機のフィルターは、定期的に取り外して清掃することで、効果的に工作的な空気を保つ手助けとなります。

加えて、掃除の際には、普段手が届きにくい場所にも注意を払い、隙間や家具の裏などもきちんと清掃を行うことが重要です。

小さな努力が、結果としてカビの発生を防ぎ、健康的で快適な住環境を作り出すことに繋がります。

日常生活の中での心掛けが、長期的には大きな効果をもたらしますので、注意を怠らずにカビ対策を行いましょう。

結露対策徹底

結露を断つことで、住まいと健康を守る!

窓や壁の水滴がカビ発生の温床に

結露は、空気中の水分が温度差によって水滴となり、窓ガラスや壁の表面に付着する現象です。

一見すると単純な水滴に見えますが、これを放置してしまうとカビの発生を引き起こす大きな原因となるため、注意が必要です。水滴が溜まったままになると、壁紙の裏やサッシの溝、さらにはカーテンの生地に水分が浸入し、黒カビが発生する危険性が非常に高まります。

カビは繁殖が進むと、胞子を空気中に飛ばすため、住空間全体におけるカビ被害を引き起こす可能性があります。これによってアレルギー反応や呼吸器への悪影響が生じることもあり、特に免疫力が低下している人や子供、高齢者にとっては深刻な健康リスクとなります。

また、カビは建材を傷め、見た目の劣化や構造的なダメージに繋がることも否定できません。

結露が発生しやすい箇所は、換気が不十分な部屋の隅や、家具を壁に密着させている部分など、意外と目が届きにくい場所が多いです。

そのため、普段から小まめにこれらの場所を拭き取ることが、効果的なカビ対策の第一歩となります。

特に暖かくなる春から初夏にかけては、カビが広がりやすい時期です。

この時期に水滴や湿気を放置すると、すぐに黒ずみやカビ臭が発生する原因となるため、早めの対策が欠かせません。

こまめな換気や拭き掃除、湿度管理を徹底し、快適で健康的な住環境を維持することが重要です。

拭き取りから除湿機活用までの具体策

結露の対策として最も重要なのは、結露が発生したら早めに拭き取る習慣を徹底することです。

具体的には、以下のような手軽にできる方法を取り入れることで、カビの発生を防ぐことができます。

- 換気扇の使用: キッチンやバスルームの換気扇をこまめに使うことで、湿気を外に逃がすことができます。

- 窓を開けての換気: 日中の暖かい時間帯に窓を開けて新鮮な空気を入れ、室内の湿気を排出します。

- サーキュレーターの利用: 部屋の空気を循環させることで、全体の湿度を均一に保つことができるため、結露の発生を抑えられます。

- 除湿機やエアコンの除湿機能: 除湿機やエアコンの除湿機能を上手に活用することで、常に高い除湿効果を維持することができます。

また、窓ガラスの結露を防ぐための物理的な対策も効果的です。

例えば、窓ガラスに断熱フィルムを貼ったり、サッシ周囲に結露防止テープを貼ったりすることで、窓と室内との温度差を軽減し、結露を減少させることができます。

さらに、窓付近にカーテンを密着させすぎると、カーテンの裏で冷たい外気と暖かい室内の空気が混ざらず、結露が増加する原因となる場合があります。

カーテンの位置にも注意を払い、適度な隙間を保つようにしましょう。

最後に、定期的な掃除も忘れずに行うことが重要です。

ホコリやカビの胞子を取り除くことで、カビの発生しにくい環境を整えられます。

これらの対策を組み合わせて、快適で健康的な住環境を維持することが目指せます。

カビ発生時の対処法

被害拡大を防ぐための正しい対処ポイント

カビ取り剤の使い方

特にお風呂場やキッチンなどの湿気が多い水回りで発生したカビは、洗剤コーナーで手に入る塩素系や酸素系、アルコール系のカビ取り剤を上手に活用することで、ある程度手軽に除去することが可能です。これらの製品は強力なため、使用する前に必ず注意事項をよく読み、正しい手順で行うことが大切です。

塩素系のカビ取り剤は特に注意が必要です。

強力な効果がありますが、塩素ガスが発生しやすく、換気を十分に行わずに使用すると目や喉を刺激する恐れがあります。また、異なる洗剤を混ぜて使うことは非常に危険ですので、絶対に避けるべきです。

基本的な使い方としては、対象の部分にカビ取り剤を直接吹きかけ、しばらく待ってから水やぬるま湯でしっかり洗い流すことが推奨されています。

こびりついたカビが落ちにくい場合は、古い歯ブラシなどを使って優しくこすり落とすと効果的ですが、力を入れすぎないように気を付けましょう。素材を傷めないように注意が必要です。

また、布製品や木材など、掃除が難しい場所に現れたカビには、アルコール系のスプレーや専用のカビ取り剤が向いている場合があります。

これらの製品は、表面的なカビを除去することはできますが、「根本的な環境改善」を行うものではないことを理解しておくことが重要です。

カビ取り剤はあくまで「表面的なカビを取り除く手段」であり、根本的には湿気管理や換気を徹底することで、カビの発生を防ぐことが最も重要です。

そのため、日常的な湿度管理や換気の習慣も忘れずに実践しましょう。

状況に応じた専門家へのご相談

市販のカビ取り剤を使用しても効果が不十分であったり、カビの発生が多くなってしまった場合には、専門家に相談することを検討することが重要です。

家庭内で行うカビの対策は、一時的な応急処置にとどまることが多く、根本的な原因を取り除かなければカビは何度でも再発する可能性があります。

カビの進行具合が深刻な場合には、専用の機器や薬剤を使った専門的な施工が必要になることがあります。

特に、湿気や結露が常態化している環境の場合は、断熱工事や換気設備の改善、排水や防水の不具合チェックなど、大規模な対策が求められることもあります。

これらの作業は専門知識が必要な上、安全面や衛生面でも個人での対処が難しいことがあります。

さらに、賃貸物件の場合、カビ被害が構造的な問題や設備の不具合に起因している可能性もあるため、オーナーや管理会社に早めに連絡することをお勧めします。

これにより、適切な対応や修繕を依頼でき、より安全な住環境を確保することができます。

結局のところ、カビを深く根付かせた状態を個人の手だけで完璧に除去するのは難しく、再発リスクを最小限に抑えるためには専門的な視点や施工が必要なケースが多いです。

適切な対処を行うことで、持続可能な方法でのカビ対策が実現できるため、慎重に状況を見極め、必要に応じて専門家に相談しましょう。

MIST工法®カビバスター隊は、カビ問題の解決に向けて全力でサポートいたします。

お問い合わせやご相談をお待ちしておりますので、安心してお任せください。

カビのない快適な住環境を実現するために、ぜひMIST工法®カビバスター隊をご活用ください★

桜前線とともにやってくるトラブルを防ぐために

カビや湿気、花粉から住まいを守る秘訣

比較的多い初期症状のチェックリスト

春先になると、気温の上昇に伴い花粉や湿気が増え、冬の間にたまった湿気がなかなか抜けきらない状態が続くため、室内環境に大きな変化が見られます。

この時期、朝起きたときに喉や鼻がムズムズする場合は、空気中の湿度が高くなっている可能性があり、カビの胞子や花粉が過剰に飛散していることも考えられます。

また、窓や壁の一部にうっすらと黒ずみや水滴がついていたり、押し入れを開けたときに感じるかすかなカビ臭は、カビが発生している兆候の一つです。

特に春の寒暖差が激しい日は結露が発生しやすくなるため、夜や早朝にガラス窓をチェックし、水滴が付くかどうかを確認することも重要です。

カビの発生を防ぐためには、日々のルーティンの中で簡単にできるチェック項目を作成し、少しでも異常を感じたら即座に対応できるよう心がけましょう。

例えば、湿度計を使って室内の湿度を確認したり、換気を行ったり、結露が発生した場合はすぐに拭き取る習慣を持つことが効果的です。

長い目で見れば、これらの習慣を続けることで住まいの資産価値を守るだけでなく、健康面でも安心して暮らせる空間を維持することに繋がります。

自分自身や家族のために、日常的なカビ対策を取り入れていくことが大切です。

新生活を元気にお届け 住まいづくりのポイント

春は新年度や新生活のスタートを迎える時期であり、家族の生活スタイルが変化しやすい季節です。

このようなタイミングこそが、住まいの環境を見直す絶好のチャンスと言えます。

日常的に行うカビ対策として、まず重要なのは室内の温度と湿度のバランスを保つことです。

具体的には、朝や日中に窓を開けて外の空気を取り込み、風通しを良くすることで湿気を逃がすことが可能です。

さらに、家具の配置を工夫し、壁との間にわずかな隙間を確保することで結露やカビの発生を抑えることができます。

これは押し入れやクローゼットの中でも同様で、通気口をふさがないように衣類や荷物を適度に整理することが大切です。

新しい生活が始まると、掃除の時間を確保するのが難しくなるかもしれませんが、短時間で効率的に床掃除やファンのフィルター清掃を行うことで、カビの栄養源を大幅に減らすことができます。

特に春先はエアコンや空気清浄機のフィルターに花粉やホコリがたまりやすい時期なので、目に見えない部分のメンテナンスを怠らないようにしましょう。

生活リズムが変わったばかりのこの時期にこそ、小さな注意を積み重ねることでトラブルを未然に防ぐことが可能です。

日々のちょっとした心掛けが、新生活を元気に過ごすための基盤をつくり、家族全員が健康で快適に暮らせる空間を長く維持することに繋がります。これからの季節を楽しむために、積極的にカビ対策を取り入れ、快適な住環境を整えていきましょう。

まとめ:春の快適な暮らし

季節の変わり目こそ徹底した対策

四季のある日本では、季節の変わり目に気温や湿度が大きく変動するため、そのタイミングで室内環境に目を向けないと、意外なトラブルが発生しやすくなります。

特に春先は、長い冬の間に室内に溜まった湿気や暖房器具の影響で温度差が生じやすく、結露やカビが一気に広がる環境になりがちです。

また、飛散する花粉の時期でもあり、知らず知らずのうちにカビの栄養源となる有機物が室内に集まるリスクも考慮しなければなりません。

このような季節には、こまめな換気と除湿、さらには花粉やホコリの掃除が特に重要です。

結露のチェックやその拭き取りも忘れずに行いましょう。

ほんの少しの手間を積み重ねるだけで、室内の空気が新鮮になり、湿気や汚れがたまりにくくなるため、カビの発生を大幅に抑えることができます。

また、春は新生活のスタートや引っ越しの季節でもありますので、家具の配置を見直したり、新しい収納術を取り入れたりする絶好の機会です。

例えば、家具と壁の間に隙間を作ることや、押し入れやクローゼットの通気性を意識することで、次の季節に向けた住環境の整備をスムーズに進めることができるでしょう。

小さな工夫を日々の生活に取り入れることで、快適で健康的な住空間を維持し、カビやその他のトラブルを未然に防ぐことが可能になります。

これを機に、新たな生活環境を整えて、明るく楽しい春を迎える準備を進めましょう。

カビ対策習慣にし、健康的な住環境を守る

カビ対策は、一度行えば終わりというものではなく、日々の暮らしの中で「習慣化」することでその効果を持続させることができます。

湿度や温度の管理はカビの発生と深く関係しているため、湿度計を活用して常に40〜60%程度に保つことを心掛けましょう。

また、結露がしやすい窓や壁はこまめにチェックし、発見次第清掃を行うことが重要です。

室内に入った花粉やホコリはカビの栄養源となりやすく、エアコンや換気扇のフィルター掃除、床掃除、棚の上のホコリ取りなどを少しずつ行うことで、カビの繁殖を食い止める効果が期待できます。

これらの作業は、大掃除のように一度にまとめて行おうとすると負担が大きくなりますが、日常のルーチンとして少しずつこなしていくことで、意外と手間を感じずに続けられるはずです。

春は新しいスタートを切る季節ですので、このタイミングに合わせてカビ対策を日常生活に取り入れ、一年を通して清潔で快適な住空間を守っていきましょう。

定期的な湿度管理や掃除を通じて、家族の健康を守りつつ、安心して過ごせる環境を作り上げることができます。これからの季節に向けて、日常的なカビ対策を習慣化することを心がけていきましょう。

----------------------------------------------------------------------

カビバスター隊

住所 :

〒252-0232

神奈川県相模原市中央区矢部1丁目14-7号エルムコート504

電話番号 :

0120-133-199

----------------------------------------------------------------------