石膏系天井・壁にカビが発生しやすい理由:ジプトーンの特性と影響

2025/03/28

こんにちは!MIST工法カビバスター隊のスタッフです!

いつも私たちカビバスター隊のブログをご覧いただき、ありがとうございます。

近年、ZEB(ゼロ・エネルギー・ビル)をはじめとする高気密住宅や、老人ホーム、病院、介護施設など、24時間空調管理が行われる建物が増加しています。このような建物では室内の温度と湿度が常に高めに保たれ、従来とは異なる環境でカビが発生しやすくなっています。

私たちは、さまざまな現場でカビ対策や除去に取り組んできましたが、近年特に増えているのは天井裏や壁の内側、さらにはジプトーンや石膏ボードなどの石膏系建材におけるカビ被害です。

特にZEB建築や高齢者・医療関連施設では、建物内の空気の流れが制御される一方で、各所に負圧や結露が発生しやすくなり、これがカビの繁殖条件を作り出しています。

負圧が続くと、室内と室外との気圧差が拡大し、外気や湿気が壁の内側に引き込まれることがあります。

また、天井裏の配管や設備が結露を起こすと、その周囲の石膏ボードに水分が染み出し、カビが成長しやすくなる環境を生み出します。さらに、消防法により天井裏にはボードや配管で区画が設けられていることが多く、空気の流れが悪くなることもカビ発生の一因です。

このように、カビ発生の原因を特定し、徹底的な除去と再発防止策を講じるためには、建物の構造、施設ごとの使用状況、そして空気の流れや結露のメカニズムを理解することが不可欠です。

私たちMIST工法®カビバスター隊は、お客様が安心して大切な空間を利用できるよう、最新のカビ対策技術と豊富な経験をもってサポートいたします。今後も皆様の不安や悩みに寄り添い、快適で安全な生活と施設運営を応援してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

目次

ジプトーンなど石膏系天井・壁のカビ

高気密化がもたらす新たな天井・壁カビリスク

ZEB(ゼロ・エネルギー・ビル)や高気密建物の増加と湿度管理の課題

近年、建物の省エネルギー化や環境負荷の低減を目指し、ZEB(ゼロ・エネルギー・ビル)や高気密・高断熱構造の住宅、施設が急速に普及しています。ZEBは断熱性能や省エネ設備の導入により、エネルギー消費を大幅に削減することができるため、将来的には標準的な選択肢となると考えられています。高気密かつ高断熱な建物では、従来の住宅やオフィスとは異なる湿度管理の難しさが顕在化しています。

従来の建物は、ある程度の隙間風や換気によって自然と湿気が排出されていましたが、高気密化の進展により外部との空気の入れ替えが大幅に減少し、室内に溜まった湿気が逃げにくい状況が生まれています。

また、建物内部の温度が一定に保たれやすくなることで、湿度が飽和状態に近づく問題もあります。

たとえば、夏季に冷房を強めに設定すると、外気温との温度差が大きくなり、壁や天井裏で結露が発生するリスクが高まります。冬季の暖房時にも同様のことが起こり、建物内部と外気温の差により断熱材に水分が蓄積されることや、配管周辺で結露が促進されることがあります。

特にジプトーンなどの石膏を主成分とする建材は、水分を吸収しやすく、乾燥しにくい特性があるため、一度湿度が高まると長期間水分が留まりやすくなります。

さらに、石膏に混ざった紙やホコリなどの有機物がカビの栄養源となり、見えない場所で広範囲に増殖する可能性もあります。最先端の高性能建物であるZEBにおいても、適切な換気や除湿、結露対策を講じなければ、このようにカビが発生しやすい環境が形成されてしまいます。

そのため、ZEBや高気密建物がもたらす節電や省エネルギーの利点を享受するためには、カビによる被害のリスクを認識し、適切な対策を講じることが必要です。

これにより、快適かつ健康的な室内環境を維持し、持続可能な生活を実現することが可能となります。

老人ホーム・病院・介護施設で急増するカビトラブル

高齢者や病弱な方が長時間過ごす老人ホーム、病院、介護施設では、室内環境の安定性が極めて重要です。

特に利用者の健康を保つため、夏は涼しく冬は暖かい空調管理が求められ、高齢者が快適に過ごせるよう適切な室温と湿度の維持が欠かせません。そのため、多くの施設は24時間稼働のエアコンや除湿・加湿装置を導入し、高気密性のある構造と組み合わせて、利用者にストレスを与えない空間づくりを行っています。

しかし、こうした配慮が行き届いている施設ほど、実際にはカビのリスクが高まることがあります。

24時間空調によって室内が常に一定の温度・湿度に保たれると、施設の内部と外部の温度差や気圧差が大きくなるため、隙間や配管を通じて外部の湿気が侵入し、空調設備周辺で結露が発生しやすくなります。

この水分が壁や天井裏、ジプトーンや石膏ボードに滞留することで、カビが発生しやすい環境が整ってしまいます。高気密化が進むことで、建物内外の空気の流れが制限され、排湿がスムーズに行われないため、カビの発生を助長してしまうのです。

また、老人ホームや病院、介護施設では、建物構造が複雑な場合が多く見受けられます。

防火区画や医療ガス配管など、法的・安全上の規定に従ったさまざまな設備が天井裏や壁の内部を通っているため、一度カビが発生すると、その周辺区画で急速に広がる可能性があります。

加えて、高齢者や免疫力が低下している方々が集まる環境では、カビによるアレルギー症状や感染症リスクが高まります。そのため、建物の衛生状態を適切に保つことがこれまで以上に重要視されています。

このような背景から、老人ホームや病院、介護施設におけるカビトラブルは年々増加傾向にあり、早期発見と専門的な対策が求められるようになっています。施設の管理者やスタッフは、カビのリスクを理解し、適切な対策を講じることで、利用者の健康と安全を守る責任があると言えるでしょう。

24時間空調管理と負圧の関係

最近の住宅や施設では、省エネルギーや利用者の快適性を重視して、24時間体制で空調設備を稼働させるケースが増加しています。

特に、ZEB建物や老人ホーム、病院、介護施設のような高気密構造の場所では、暖房・冷房・換気システムを最大限に活用することで、外気温や季節に左右されない安定した室内環境が実現されています。

しかし、この24時間空調管理には、建物内部で発生する「負圧」の問題という弊害があります。

負圧とは、室内の気圧が外部に比べて低くなる状態を指します。

強力な換気扇や吸気装置を使うことで、室内の空気が外へ排出される割合が増し、その排気が外気によって補充されない場合、室内の気圧が下がり負圧が生じます。

高気密性のある空間では、隙間がほとんどないため、外部の空気が十分に流入できず、内部が強く負圧に引っ張られる形になります。

わずかな隙間や通気口、建材の接合部から水蒸気を含む空気や外気が不自然に入り込む可能性があります。

この状態が続くと、湿気を含んだ空気が壁の内側や天井裏に流れ込み、留まるリスクが高まります。

また、温度差によって結露が生じる頻度も増加します。建物内外の気圧差が大きくなるほど、湿気が滞留しやすいポイントが形成され、結果としてジプトーンなどの石膏系建材や断熱材周辺でカビが急速に繁殖する環境が整ってしまいます。特に、24時間空調管理が行われている施設では、常に室内の排気が続いているため、負圧による結露被害が目に見えない形で蓄積されることが多いのです。

一度天井裏や壁の中でカビが発生すると、目視での確認が難しくなり、発見が遅れがちになります。

カビが広範囲に広がってから初めて悪臭やシミが表面化することも少なくありません。

このように、24時間空調管理と負圧の関係はカビ被害を引き起こす重要な要因となっており、定期的な換気の見直しや結露対策が不可欠であると言えるでしょう。

(ジプトーン・石膏ボード)にカビが生える理由

ジプトーン・石膏ボードに潜むカビの温床とは

石膏の特徴と水分吸収性

ジプトーンや石膏ボードなど石膏系建材は、加工の容易さや防火性の高さから天井材や内装材として広く利用されています。一方で石膏は水分を吸収しやすく、その内部に水分を留めやすい特性を持っています。

この特性がカビの発生を促進する要因であることは見逃せません。

湿度の高い気候では、石膏系建材に含まれた水分がなかなか乾かず、カビの成長を助けることになります。

石膏の結晶構造には、微細な隙間が多く存在し、一度水分を吸収すると簡単には放出されにくい性質があります。さらに、結露や湿気が一定以上に達すると、水分が石膏内部に留まりやすく、建材そのものの強度を低下させる恐れもあります。この状態が長期間続くと、表面にシミや変色が現れるだけでなく、目に見えない内部でカビがじわじわと広がるリスクが高まります。

特にジプトーンは天井に貼られることが多く、エアコンや配管からの結露が原因で水分が供給されるケースが少なくありません。

一度湿気を帯びたジプトーンは乾燥しにくく、常に一定の湿度を保つ状態となります。

カビにとって栄養豊富な環境となり、見た目や衛生面で大きな問題を引き起こすことになります。

このように、高い吸湿性と水分を閉じ込めやすい内部構造が相まって、石膏系建材はカビの発生確率を高めています。防火性や施工のしやすさといったメリットがある一方で、水分管理の難しさが石膏系建材の弱点といえるでしょう。そのため、使用前の建材の保管状態から施工後のメンテナンスに至るまで、常に湿気対策を意識することがカビ発生予防の大きな鍵となります。

天井・壁内部に潜む湿度リスク

建物の天井や壁の内部は、室内と外部の温度・湿度の差が生じやすい場所であり、結露や湿気が溜まる環境です。特に高気密・高断熱化が進んだ住宅や施設においては、外部との空気交換が制限されるため、内部にこもった湿気が十分に放出されず、石膏系建材の裏側や断熱材の周辺で結露が発生しやすくなります。

この「隠れた湿度リスク」は目視で確認しづらいため、気づいたときにはすでに壁や天井にシミができていたり、カビ臭が漂っていたりする場合も少なくありません。

カビが一度繁殖し始めると、その周囲にカビ胞子が拡散し、さらなる被害を引き起こします。

特に老人ホームや病院といった24時間空調が稼働している環境では、外気との温度差が大きくなるため、結露のリスクが一層高まります。

また、天井裏には配管や電気設備が集中していることが多く、これらからの微細な水漏れや結露によって石膏系建材が湿気を吸い込むこともあります。通常、配管には防露対策が施されていますが、経年劣化や施工不良により断熱材が剥がれたり隙間が生じたりすると、結露水が建材に直接付着する可能性があります。

さらに、消防法による防火区画の仕切りや設備・配管を通すためのスリーブ(穴)が複雑に絡み合うことで、空気の流通が妨げられ、一部分の区画にだけ湿気が溜まる事態も起こり得ます。天井裏や壁内部の構造上の要因と石膏系建材の高吸湿性が相まって、カビが増殖しやすい環境を生み出しているのです。

見えない部分で湿気やカビが進行するため、発見が遅れがちです。

定期的な点検や専門家による検査は不可欠で、適切な湿度管理と防止策を講じることが非常に重要です。

カビの栄養源となるホコリや有機物の付着

カビの生育には水分だけでなく、栄養源も必要です。

石膏系建材自体は無機質な素材ですが、石膏ボードの紙部分やジプトーンの表面には有機成分が含まれていることが多く、これらがカビの栄養源として活用されることがあります。

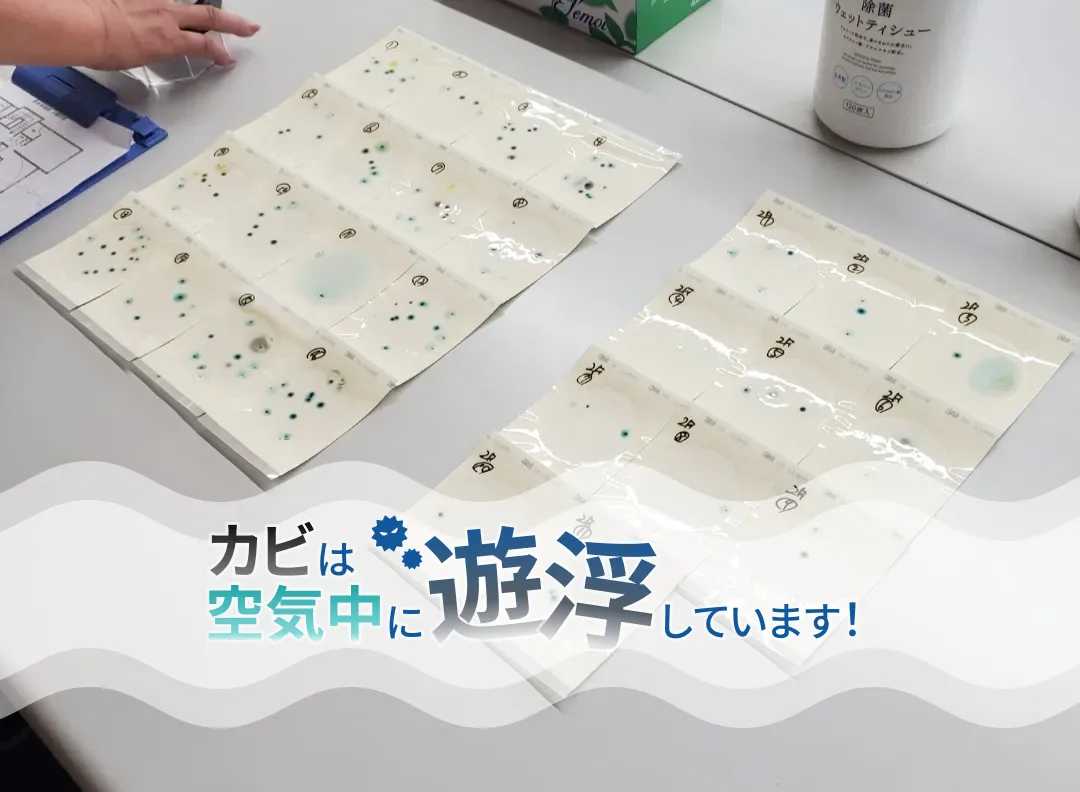

室内の空気中には目に見えないホコリやダニの死骸、皮脂、髪の毛、衣類の繊維など、多様な有機物が浮遊しており、これらが天井裏や壁の裏側に付着すると、カビにとって非常に好都合な“食料”となります。

特にジプトーンの表面は多孔質で、細かな穴や凹凸があるため、ホコリや油分が付着・蓄積しやすい構造になっています。一度有機物が染みつくと、表面を掃除しても完全に除去するのは難しく、時間が経つにつれてカビが繁殖する温床に変化していくことがあります。また、天井裏の換気が不十分な環境では、有機物が蓄積するだけでなく、温度と湿度も一定の範囲に保たれやすく、カビの理想的な生育条件が整います。

さらに、壁の内側や天井裏には配線や配管が走っており、これらから発生する微細なゴミや施工時に残った木くずや紙くずもカビの栄養となり得ます。

新築やリフォーム後に清掃が不十分であれば、カビの発生リスクは一層高まります。

このような目に見えない場所で有機物が堆積していると、適切な空調や換気を行ってもカビを根絶することは難しくなります。

最終的には、適切な清掃と定期的なメンテナンスが、ホコリや有機物の付着を最小限に抑えるためのカビ対策の重要なポイントとなります。

湿気をコントロールしても、十分な栄養源が存在すればカビは繁殖し続けます。

石膏系建材の特性を理解し、ホコリや有機物への対策を徹底することが、天井・壁におけるカビ被害を防ぐための最善策となるでしょう。

結露が多発するメカニズム

高気密・24時間空調がもたらす意外な影響

高気密・高断熱と24時間空調の意外な落とし穴

近年、環境負荷を抑えつつ省エネルギーを実現するために、高気密・高断熱な建築技術が急速に普及しています。特にZEB(ゼロ・エネルギー・ビル)のような建物では、断熱材を豊富に使用し、窓やドアなどの開口部からの熱損失を最小限に抑える工夫がされています。

これにより、室内の温度を効率よく維持し、冷暖房費の削減が実現するという大きなメリットがあります。

しかしながら、外気との自然な通気量が大幅に低下することで、一度室内に入った湿気や水蒸気が外に放出されにくくなるという問題も生じています。

特に、老人ホームや病院などの高齢者施設では、利用者の健康管理や安全面を考慮して24時間空調が稼働している場合が多く見られます。

室内の温度や湿度を一定に保つためには理想的なシステムですが、高気密の空間で常に空調が作動している状況では、外気との温度差が大きくなり、その結果、建物内で結露現象が発生しやすくなります。

特に、冷房運転が続く夏場や、暖房で暖められた室内との温度差が激しい冬場には、壁や天井裏での結露が増え、石膏系建材を湿らせるリスクが高まります。

このような高気密・高断熱の空間と24時間空調という組み合わせは、一見すると快適性と省エネルギー性を両立した理想の建物に思えます。

しかし、実際には空調システムによって生じる冷暖房の温度差や湿度の滞留が、目に見えない結露を引き起こし、そのまま放置するとカビや建材の劣化を招く大きな要因となります。

したがって、高性能な建物が持つ利点が、同時に結露という隠れた落とし穴を生み出している点に注意を払う必要があります。

壁内部の湿気・結露の発生要因

結露が発生する仕組みを理解するには、「温度差」と「湿度」の関係が不可欠です。

室内と室外の温度が大きく異なる場合、壁や天井の内部にある断熱材の内側と外側で温度勾配が生じます。

高気密・高断熱の建物では、空調によって室内温度を快適に保ちながらも、壁や天井の内部は外気温の影響を受けるため、その境界面で結露が発生する可能性が高まります。

特にカーテンや家具が配置されている場所、また通気が十分に行われていないスペースは局所的に湿度が高く、結露の温床になりやすいのです。

さらに、壁内部は目視での確認が難しく、その点検を怠ると長期間水分が溜まったままになってしまうことも珍しくありません。

一度壁の裏側で結露が発生すると、石膏ボードなどの建材が水分を吸収し、そこにカビが発生・増殖しやすくなります。

加えて、壁内部には配線やパイプが通っており、これらの表面に結露が生じると、配管周りを伝い水滴が拡散し、広範囲に渡って湿気が広がる可能性があります。

結果として、部分的な結露が周囲の素材まで湿らせ、気づいたときにはカビ被害が相当広範囲に及んでいることも少なくありません。

特にZEBや高齢者施設などの高気密建物では、断熱材がしっかりと入っているため、一見すると結露が起きにくいように感じられます。

しかし、実際には空調の影響や、室内で発生する水蒸気(調理や入浴、加湿器などによる)を十分に排出できず、壁の内部で飽和状態が生まれることがあります。

こうして、微妙な温度差や湿度差が繰り返されることで、見えないところで結露が慢性的に発生しやすくなるのです。

このため、適切な換気や空調のバランスを保つことに加え、定期的な点検やメンテナンスを行い、隠れた湿気・結露のリスクを早期に発見することが重要です。

これにより、カビや建材の劣化を防ぎ、健康で快適な室内環境を維持することができます。

建物全体の空調システムが引き起こす負圧とは?

高気密・高断熱の建物で結露が多発する背景には、建物全体の空調システムが引き起こす「負圧」の問題が大きく関与しています。

負圧とは室内の気圧が室外よりも低い状態を指し、強力な換気システムや排気ファンが室内の空気を外に排出し続けることで、建物内部が徐々に低気圧状態になる現象です。

気圧差が生じると、わずかな隙間や配管の通り道、壁の継ぎ目などから外部の空気が吸い込まれやすくなり、その際に湿気も同時に引き込まれるため、壁内部や天井裏での結露発生の要因となるのです。

特にZEB建築や高齢者施設では、空調による温度コントロールが常に行われており、外部との換気計画が厳密に設定されている場合が多くあります。

しかし、実際には、人の出入りや季節ごとの気象条件など、さまざまな要因が重なり理想通りの換気バランスが崩れ、長時間負圧状態が続くことが少なくありません。

例えば、大型の排気ファンを用いて調理室や浴室から湿気を外に逃がそうとした際に、給気が追いつかないと、建物全体が負圧に傾く可能性があります。

この負圧状態が続くと、単に湿気だけでなく、外部のカビ胞子やホコリなども建物内に吸い込まれやすくなります。

さらに、湿った空気が壁の隙間から侵入すると、断熱材や石膏ボードに触れて温度差によって結露が発生し、カビが繁殖するリスクが高まります。

負圧そのものは換気や排気の副産物ですが、高気密化によって外気の流入ルートが極端に限定されているため、想定以上に湿度の流れが偏る現象を引き起こしてしまいます。

したがって、結露やカビ被害を防ぐためには、換気量や空調バランスを綿密に計算するだけでなく、実際の使用状況を定期的にモニタリングすることが重要です。

負圧が生じているサインを早めに察知し、必要に応じて給排気ルートの見直しや設備の調整を行うことで、目に見えない結露リスクの発生を未然に防ぐことができるでしょう。

天井裏や壁内側のカビ原因

見えない空間で起こるカビ繁殖のメカニズム

消防法による仕切りや配管配置で生じる空気循環の阻害

消防法の規定により、建物の天井裏や壁内部には火災時の延焼を防ぐための「区画」が設けられることが一般的で、これは安全面において非常に重要な役割を果たしています。

しかし、この区画化が行われることで、建物内部の空気の流れが阻害され、「停滞ゾーン」が生まれる問題があります。特に天井裏は、排煙や避難経路の確保、設備配線・配管の通し方に厳しい規則があり、複数の仕切り板や遮断材が組み合わされることで、本来循環されるべき空気が局所的に滞留しやすくなるのです。

このような空気の通りにくい場所では、湿度が高まりやすく、温度差による結露が発生しやすくなります。外部からの換気が十分に行われないため、一度結露などによって湿った状態になると、その水分が長期間残留することも珍しくありません。

ジプトーンや石膏ボードなど石膏を主成分とする建材は吸湿性が高く、湿気が溜まった場所にホコリや微細な有機物が付着することで、カビの温床となるリスクが増加します。

消防法による仕切りは必要不可欠ですが、こうした区画がもたらす空気循環の不均衡は、天井裏や壁内部にカビが蔓延する大きな要因となるのです。

また、防火区画だけでなく、設備配管を通すためのスリーブ(貫通部)や電気配線のための小さな開口部も数多く存在し、それらが複雑に絡み合うことで空気の流れが遮られたり、逆に負圧状態を助長したりするケースがあります。

空調計画や換気設計が緻密に立てられている建物でも、実際の施工時や使用状況の変化によって微妙な気流の乱れが生じることがあり、結果として天井裏や壁の一部空間に湿気が集まり、カビ発生のリスクを高める要因になります。

消防法の規定による仕切りや配管配置を考慮しながら、空気循環の改善や換気設計の見直しが重要です。

定期的な点検とメンテナンスを行うことで、湿気やカビのリスクを未然に防ぐ工夫が求められます。

天井裏にある配管・設備の結露リスク

天井裏は空調ダクトや給排水管、電気配線、通信ケーブルなどさまざまな設備が集まる、建物の“心臓部”ともいえる重要なスペースです。

しかし、これらの配置や保温対策によっては、配管やダクトの周囲で結露が起こりやすくなり、カビの発生を招く原因となります。特に冷暖房や給湯系統の配管は温度差が大きくなりやすく、結露リスクが高まるため、周囲の石膏ボードや断熱材が長時間湿った状態になる危険があります。

冷房運転時には、空調ダクト内部と天井裏の温度差が大きくなることで、ダクト表面に水滴が発生することがあります。また、給水管や冷媒管などは室内の気温や湿度が高ければ高いほど結露リスクが増します。

配管の断熱が不十分だったり、保温材が劣化している場合、水分が周囲の建材に直接移行しやすくなります。一度水分を吸収した石膏ボードは、乾燥に長い時間がかかり、微細な隙間に入り込んだカビ菌が成長するための栄養(有機物)が蓄積される可能性があります。

さらに、天井裏には照明器具や消防設備も設置されていることが多く、これらの配線やパネル、取り付け金具付近に埃が溜まると、カビの栄養源が供給されることになります。

湿度が高い環境で埃や紙くずなどの有機物が付着すると、カビは驚くほど短期間で繁殖します。

配管や設備が複雑に入り組んでいるため、日常の点検や清掃だけでは手が届かない場所が多く、結露による被害は深刻化する可能性が高く、放置されるケースも少なくありません。

このような天井裏の結露リスクを軽減するためには、適切な断熱・保温施工や、配管の経年劣化を監視するための定期的な点検が不可欠です。

また、配管同士の接触による振動や温度差の相乗効果も考慮し、結露水が溜まりにくい勾配の確保や点検口の設置など、設計段階から防湿対策を講じておくことが理想的です。

これにより、湿気やカビのリスクを減らし、健全な室内環境を維持することが可能となります。

実際の事例から見るカビ被害

建物の天井裏や壁の内側で発生するカビ被害は、その発生が表面化しにくいため、見過ごされがちです。

しかし、ひとたび大規模なカビ繁殖が起こると、天井材や断熱材の劣化、建物内部の空気質の悪化、さらには利用者や居住者の健康被害など、さまざまなトラブルが一気に表面化してきます。実際に、大型の商業施設や高齢者施設では、天井裏に潜むカビが原因で空調から異臭が立ち込め、利用客や入居者が体調不良を訴えるケースが報告されています。

アレルギー体質の人や免疫力の弱い高齢者にとっては、カビ胞子がそのきっかけとなり、呼吸器疾患や皮膚炎を引き起こすリスクが高まります。これは施設運営に深刻な影響を及ぼします。

また、カビの繁殖が始まると、その胞子が空気中に放出され、他の区画にも広がりやすくなります。

特に天井裏は、壁内の隙間を通じて建物全体に渡ってカビが拡散する可能性があり、結果として複数のフロアや離れた区画でもカビが見つかるという事態が発生することがあります。

このようになると、被害範囲が拡大するだけでなく、補修や清掃にかかる費用や時間も巨額になり、建物の資産価値や運営コストにも大きな影響を与えます。

具体的な事例として、定期点検を実施していなかった高気密住宅で、天井裏の配管からわずかに漏れ出した水が原因で、石膏ボード一面にカビが蔓延したケースが挙げられます。

入居者は初め、わずかなカビ臭や薄いシミを「大したことはない」と考えていましたが、専門業者が調査を行った結果、天井裏全体が真っ黒になっており、断熱材や木材にも深刻なダメージが及んでいたのです。

改修工事は大規模なものとなり、工期中は住むことさえできない状況になり、生活に大きな影響を及ぼしました。

このように、天井裏や壁の内側のカビは、目に見える症状が現れた頃にはすでに手遅れに近い状態になっていることが多いのが現実です。定期的な専門調査や結露・水漏れ対策を怠らず、早期発見・早期対処に努めることで、建物へのダメージや健康被害のリスクを最小限に抑えることが可能です。

施設運営者や管理者、居住者自身も、こうした“見えない脅威”に常に目を光らせる必要があります。

カビ発生で放置してはいけないリスクと健康被害

カビ被害を放置すると起こる問題

カビ胞子の飛散によるアレルギー・健康トラブル

カビが発生すると、目に見える範囲に加えてその周辺の空気中にも大量のカビ胞子が飛散します。

カビ胞子は非常に微細であるため、人の呼吸と共に体内に取り込まれやすく、アレルギー症状や呼吸器系のトラブルを引き起こすリスクが高まります。

具体的な症状としては、くしゃみ、鼻水、咳、喉の痛みなどの軽度なものから、重症例では気管支喘息を発症する可能性があるため注意が必要です。

また、カビ胞子は目に見えないほど小さく、日常生活の中で無意識に吸い込んでしまうことが多く、長期間健康に悪影響を及ぼす恐れがあります。

特に免疫力が低下した高齢者や持病を抱える方、小さな子どもたちは、カビによる健康被害に対してより敏感に反応しやすいとされています。

慢性的にカビ胞子を吸入することは体にストレスを蓄積させ、自覚症状が出るまでに時間がかかる場合も少なくありません。

一方、症状が顕在化したときにはカビが既に広範囲にわたって繁殖していることが多く、建物内部の調査や大規模な除去作業が必要になることがあります。

さらに、カビの種類によっては菌糸や毒素を放出するものもあり、これらが体内に取り込まれることで皮膚炎や結膜炎を引き起こすこともあります。

症状が長引くと、日常生活や業務に支障を来すばかりでなく、医療費の負担が増加し、施設管理上の問題に発展する可能性もあります。

このように、カビによるアレルギーや健康トラブルは、生活環境や施設利用者のクオリティ・オブ・ライフを大きく損ねる要因となります。

これらのリスクを理解し、カビを放置しない重要性を再確認することが求められます。定期的な点検や適切な対策を講じることで、健康被害を未然に防ぐことが可能です。

病院・介護施設における衛生面での危機

病院や介護施設は、不特定多数の人々が利用し、かつ健康状態に配慮が必要な空間であるため、カビが発生するとその影響は一般の住宅よりもはるかに深刻です。

まず第一に、患者、高齢者、免疫力が低下している入所者が多く集まるこれらの施設では、カビ胞子による二次感染やアレルギー症状のリスクが非常に高まります。

抗がん剤治療中の患者や呼吸器疾患を持つ入所者にとっては、わずかなカビでも重症化する可能性があり、施設側には衛生管理の徹底が求められます。

さらに、カビの発生源が天井裏や壁の内側などの目に見えにくい場所である場合、定期的な清掃だけでは対処が難しくなります。

カビ菌が繁殖し続けると、空調システムを通じて広範囲に胞子が拡散され、施設全体の衛生環境を損なうリスクがあります。

特に、手術室や検査室のように高い清潔度が求められるエリアでカビが確認された場合、一時的に使用を停止せざるを得ないこともあり、医療サービスそのものに支障が出ることがあります。

このような事態が発生すれば、施設の信頼性や評判にも大きく影響を及ぼし、患者や入所者、その家族からの信頼を失う恐れがあります。

さらに、カビが多発している環境では、病院や介護施設で使用される医薬品や医療機器の品質にも影響する可能性があります。

湿度の高い空間で保管される医薬品は劣化が進みやすく、医療機器の電子部品や配線が結露によって故障するリスクも高まります。

これにより、医療事故や機器不調の原因となり、適切な医療行為を行うための安全性が脅かされることにつながります。

病院や介護施設におけるカビ被害の放置は、利用者の健康や生活の質だけでなく、施設経営にも直結する重大な問題です。早期発見と徹底した対策が欠かせないといえるでしょう。

これらの施設では、定期的な点検や清掃だけでなく、カビの発生を防ぐための包括的な管理が必要です。

まとめ

高性能な建物にこそ求められる総合的なカビ対策

高気密・高断熱社会だからこそ必要なカビ防止策

近年、建築トレンドとして高気密・高断熱が広く普及しています。

その背景には、省エネルギー性の向上や快適な室内環境の維持といったメリットがあります。

しかし、このような気密性を高めた建物では、湿気がこもりやすく、結露が起こりやすくなるという新たな課題が浮上しています。

日本のように四季の変化が大きく、梅雨や夏の高温多湿、冬の暖房による温度差が重なる地域では、ジプトーンや石膏ボードなどの石膏系建材にカビが生えやすいリスクが顕在化しています。

これまでの住宅では、自然換気や隙間風によって偶発的に湿気を排出できていましたが、高気密・高断熱化が進むと、空気の流れが制御される一方で、微妙な温度差や負圧が発生しやすくなり、壁の内側や天井裏に湿気が溜まりやすくなります。

結露が長引いて石膏ボードに水分が染み込み、カビ菌が繁殖する状況が形成されやすくなります。

特に、ZEB(ゼロ・エネルギー・ビル)や介護施設、病院などでは、24時間空調がフル稼働しているため、外気との温度差がさらに拡大し、結露リスクが高まるケースが多く見られます。

こうした問題に対処するには、建物の高性能化に加え、湿気を効率よく管理し、建材がカビに侵されないようにすることが重要です。

具体的には、適切な換気を促進し、断熱材や保温材の選定・使用、さらには定期的な点検と早期発見・対処の仕組みを構築することが欠かせません。ジプトーンや石膏系建材を傷めずに長持ちさせるためには、計画的なカビ対策を行い、高気密・高断熱社会特有の弱点をカバーする戦略が求められます。

- 換気システムの最適化: 定期的な換気を行う設計や、湿度センサーを用いた自動換気システムの導入。

- 湿度管理: 湿度の高い環境を避けるための除湿機の設置や、湿気を吸収する建材の使用。

- 定期点検: 建物内部の定期的な検査を行い、カビの早期発見と対処を行う仕組みを確立する。

- 施工の注意: 配管や設備の取り付け時に、断熱対策をしっかりと行うことで結露を防ぐ。

カビのリスクを軽減し、快適で安全な住環境を維持することが可能になります。

カビの原因究明から徹底除去、再発防止まで

カビを発見した際、多くの人は「とりあえずカビを拭き取れば大丈夫だろう」と考えがちです。

しかし、表面に見えるカビを除去するだけでは不十分です。

実際には、菌糸が建材の奥深くまで侵入していたり、目に見えない部分に菌が残っていたりするため、再発のリスクが高まります。

真の意味でカビを根絶するには、なぜその場所にカビが生えたのか、どのように湿気が溜まりやすい環境になっているのかを徹底的に調査し、原因を突き止める必要があります。

負圧、結露、換気不良などが複雑に絡み合い、カビの発生を促進しているケースは少なくありません。

配管の断熱材が劣化して結露を引き起こしていたり、消防法による仕切りが空気の循環を妨げていたりと、個別の建物に特有の問題を一つひとつ洗い出すことが重要です。

その上で、カビを専門的に除去する作業に着手します。表面に付着したカビだけでなく、建材の内部や接合部にまで菌糸を徹底的に除去し、併せて再発を防ぐための防カビコーティングや湿度管理の改善策を講じることが必要です。

このようなプロセスを踏むことで、初めて再び同じ箇所でカビが蔓延するリスクを抑えられます。

原因を究明せずに対症療法のみで済ませてしまうと、見かけ上はきれいになったように見えても、時間の経過とともに再発が繰り返され、高額な修繕費用や労力が発生する実情があります。

だからこそ、カビの除去と再発防止対策はワンセットで考えることが重要であり、専門家による診断と処置が不可欠となります。

定期的な点検やメンテナンスを通じて、健康的な居住環境を保つための徹底した取り組みが求められます。おろそかにしてしまった場合の影響は大きいため、早期発見・早期対応を心掛けることが必要です。

MIST工法®カビバスター隊がサポートする安心の未来

ジプトーンや石膏ボードをはじめ、建物のさまざまな場所で発生するカビトラブルに対処するには、高度な専門知識と経験が必要です。

MIST工法®カビバスターズ東海では、長年にわたり多数のカビ被害現場を調査・除去してきた実績に基づき、原因究明から除去作業、再発防止策の提案までを一貫してサポートしています。

カビが発生するメカニズムは建物ごとに異なり、利用環境や季節、設計の意図など複数の要因が絡み合うため、画一的な対処では根本的な解決が難しいのが現実です。

そのため、私たちはまず建物内部の湿度や温度の分布、空気の流れや配管の配置状態を細かくチェックし、その建物特有の弱点を把握します。

たとえば、消防法上の区画や高気密化による負圧の影響がどの程度か、断熱材や保温材が適切に施工されているかを洗い出し、問題箇所の改善プランを組み立てます。

さらに、MIST工法®を用いた徹底的なカビ除去作業を実施し、防カビコーティングや換気システムの見直しなど、再発防止に向けた具体的な手段をお客様と相談しながら実践していきます。

こうした総合的なカビ対策を行うことで、高齢者施設や病院、ZEB(ゼロ・エネルギー・ビル)など特殊な建物環境でも、長期にわたり安心して利用できる空間を提供することが可能です。

特に免疫力の低い利用者や繊細な医療機器を扱う施設においては、衛生面や健康リスクを最優先に考慮する必要があります。

MIST工法®カビバスター隊は、これまで培ってきたノウハウと技術を駆使し、お客様一人ひとりの状況に寄り添いながら、快適な暮らしと施設運営を実現するためのお手伝いを続けてまいります。

カビによる被害を最小限にとどめ、未来へ向けて安心・安全な環境を整える

――それが私たちの使命です。お客様の大切な空間を守るために、全力を尽くしてまいります。

MIST工法®カビバスター隊は、カビ問題の解決に向けて全力でサポートいたします。

お問い合わせやご相談をお待ちしておりますので、安心してお任せください。

カビのない快適な住環境を実現するために、ぜひMIST工法®カビバスター隊をご活用ください★

----------------------------------------------------------------------

カビバスター隊

住所 :

〒252-0232

神奈川県相模原市中央区矢部1丁目14-7号エルムコート504

電話番号 :

0120-133-199

----------------------------------------------------------------------