カビが生えた食品を食べるとどうなる?MIST工法®カビバスター隊が徹底解説!

2025/03/30

カビが生えた食品を食べるとどうなる?MIST工法®カビバスター隊が徹底解説!

カビによる健康リスクと、安全に生活するためのポイントをお伝えします

こんにちは、MIST工法®カビバスター隊のブログへようこそ。私たちは、カビによる被害を未然に防ぎ、健康で安心できる暮らしをサポートする専門家として活動しています。カビは日々の生活で見落とされがちな存在ですが、実は私たちの健康と深くかかわっている厄介な微生物です。特に食品に発生するカビは一見すると小さな点のように見えても、内部までしっかり繁殖していることが多く、うっかり食べてしまった場合には思わぬ健康被害を引き起こす可能性があります。

皆さんは、パンや野菜の一部にだけカビが生えているのを見つけて、そこを取り除けば大丈夫だろう、と考えた経験はありませんか? 実際に私たちもそういった誤解をしていた時期があります。しかし、カビはその“見える部分”よりはるかに奥深くまで広がっているケースが少なくありません。さらに、食べ物の表面に白や緑、黒っぽい斑点として現れるだけでなく、潜んでいる菌糸が見えないまま増殖していることもあり、注意が必要なのです。

また、カビが体内に入ると胃腸の不調を引き起こすだけでなく、毒素を出す種類のカビの場合は大きなリスクを伴います。長期的に摂取することで、肝臓や腎臓など重要な臓器に負担をかけ、深刻な健康障害につながることも報告されています。ですから、私たちMIST工法®カビバスター隊としては、家庭でのカビ対策や正しい知識の普及を通して、皆さまが安全で安心して食事を楽しめるよう全力でサポートしていきたいと考えています。

このブログでは、カビた食品を食べるとどのようなリスクがあるのか、どういった対策をすればよいのかをわかりやすくお伝えしていきます。ぜひ最後までお読みいただき、今日からの生活に役立てていただければ幸いです。

目次

カビの基礎知識

知っておきたいカビの正体と、その予防・対策の第一歩

カビとはどのような微生物なのか

カビは、菌類と総称される生物群の一種で、一般的に糸状の細胞が集まってできた菌糸を形成しています。パンやチーズに生える白や緑、黒といった見た目から不潔なものと考えられがちですが、実際には発酵食品の製造などに利用される有用な面も持ち合わせています。つまり、カビは一概に害ばかりではないものの、放置すると私たちの健康を脅かすリスクがあるため、まずはその正体や生態を知ることが大切です。

カビの大きな特徴の一つは、目に見える部分だけでなく、表面下の深いところにも菌糸が広がっている点です。よく、食品に生えたカビが「少しだけだから切り取れば大丈夫」と思われることがありますが、実際にはかなり奥深くまで菌糸が伸びていることが多く、見えている部分を取り除くだけでは不十分な場合がほとんどです。また、カビが発生するためには栄養・湿度・温度が大きく影響します。カビは有機物を栄養源とし、さらに湿度が高く温度も適切であれば驚くほど短期間で繁殖し、食品や住環境に広がってしまいます。

日本のように四季の変化があり、特に夏や梅雨の時期に湿度が高くなる地域では、カビ対策が欠かせません。たとえば、台所のシンクの水分や浴室の水滴、押入れやクローゼット内のこもりがちな湿気など、日常生活の中にはカビが好む条件が揃いやすい場所が多く存在します。さらに、食品のカビに気を取られるあまり、見えにくいところのカビ対策が後回しになってしまいがちです。

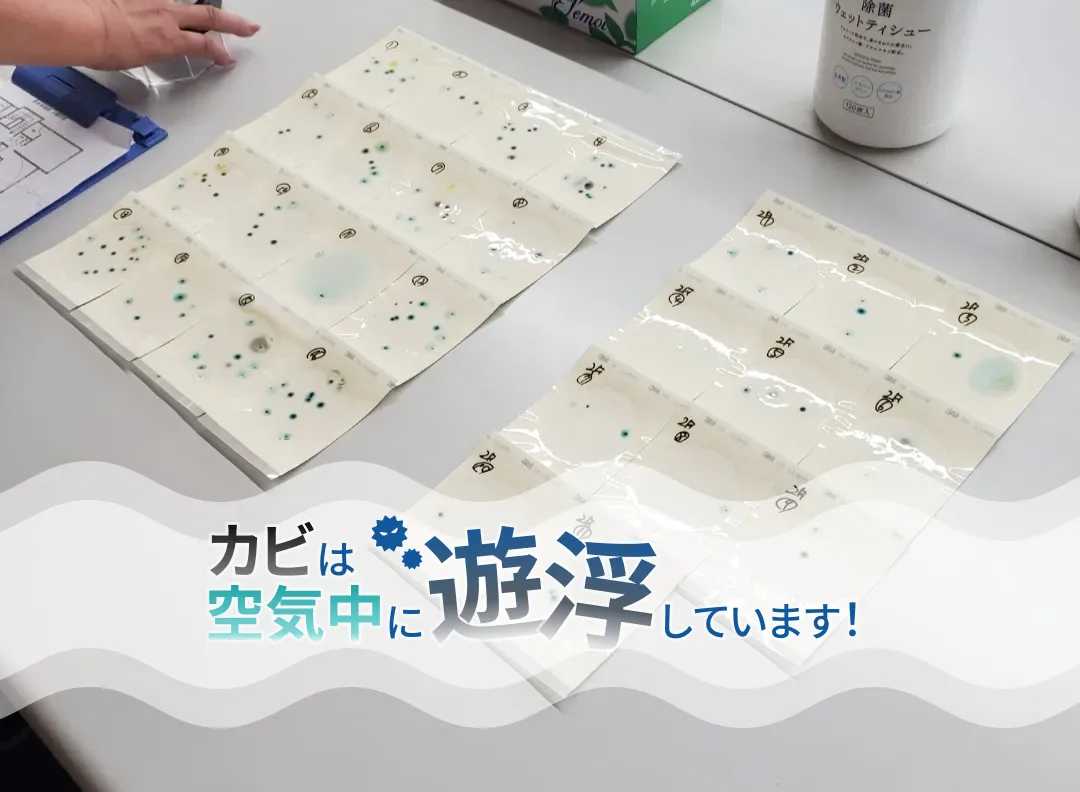

しかし、住まいのどこかでカビが繁殖していると、空気中に舞う胞子が思わぬ形で食品に付着し、また新たな汚染を引き起こす可能性も否定できません。カビを甘く見ず、その基礎知識を正しく理解し、こまめなチェックや適切な清掃・除湿を行うことが、安心・安全な暮らしを守るうえで不可欠だといえるでしょう。

食品以外にも潜むカビの存在

「カビ」と聞くと、まずはパンや果物などに生える白や黒、緑色の斑点をイメージする方が多いかもしれません。しかし、実際にはカビの胞子は空気中を漂い、湿度や温度、栄養源などの条件が整ったあらゆる場所で繁殖する可能性があります。食品にカビが発生すると、目で見て分かりやすいので気づきやすい半面、壁紙の裏側や浴室のタイル目地、エアコンの内部など、外からは見えにくい場所でカビが進行しているケースも少なくありません。

とりわけ、日本特有の高温多湿な気候はカビが増殖しやすい環境を生み出しやすいため、住まいの各所に注意を向けておく必要があります。たとえば、押入れやクローゼットの中は閉め切りになりがちで、空気の流れが悪く湿度がこもりやすい典型的な例です。布団や衣類をぎゅうぎゅうに詰め込んでしまうと、そこに含まれた水分や皮脂・ホコリなどがカビの温床となってしまうでしょう。また、浴室は日々大量の水が使われる場所であり、壁や床に付着した水滴を放置すると、たちまち黒カビが繁殖してしまうことも珍しくありません。

さらに、エアコンのフィルターや内部にほこりが溜まり、結露などで湿度が高まると、そこでもカビが繁殖しやすくなります。エアコンを使用するとカビの胞子を含んだ空気が部屋中に吹き出されることになり、呼吸器系トラブルの原因にもつながりかねません。こうした状況を放置すれば、食品への二次的な影響が発生する可能性も高まります。つまり、カビは食品だけでなく住環境全体の問題だという認識を持つことが重要なのです。

このように、カビは私たちの身近なところに常に潜んでいます。その存在を軽視せず、こまめな換気や掃除、適切な湿度管理、そして定期的な点検を行うことが、結果的に食品へのカビ汚染を防ぐことにもつながります。カビが生えやすい環境を根本的に改善しておくことで、食品を守るだけでなく、家族の健康も守ることができるでしょう。

カビが生えた食品はどのように見分ける?

見た目だけではわからない、食品のカビ汚染を正しく識別するコツ

肉眼で確認できるカビの色や特徴

カビが生えた食品を見分けるうえで、まず注目したいのが「色」や「形状」です。一般的に、食品に生えるカビには白、緑、黒、灰色、黄色、オレンジなど、さまざまな色合いがあります。白いカビは一見すると綿のようにふわふわしていたり、緑色や黒っぽいカビは粉状や斑点状に広がっていたりするなど、種類ごとに見た目に特徴があるものの、必ずしも色によって有害・無害を判別できるわけではありません。たとえば白いカビでも強い毒素を産生する場合があり、反対に黒や緑のカビだからといって常に危険というわけでもないのです。ただし一般的に、食品表面に目で見てはっきりわかる変色や異質な付着物があった場合は、すでにカビが深くまで繁殖している可能性が高いと考えられます。

加えて、カビは表面だけでなく内部にまで菌糸を伸ばします。パンやチーズなどはカビが侵入しやすいため、表面の色がほんの少しだけ変わっていても、その下には相当な量の菌糸が隠れているかもしれません。見た目の変化が軽微だからといって「大丈夫だろう」と判断するのは危険で、特に柔らかい食品の場合はごく短い時間や日数で全体にカビが回ることがあります。また、湿気を多く含む食品ほどカビが繁殖しやすく、果物や野菜は表面の水分や内部の糖分を栄養源として、わずかな傷からでも菌糸が侵入してしまうリスクがあります。

さらに、においや質感の変化も目安の一つです。カビが生え始めると、その部分だけが妙にしっとりしていたり、酸っぱい、または発酵臭に近い異臭が感じられる場合があります。色や形状はもちろんですが、五感のうち嗅覚や触覚も用いて食品の異常を早期に察知することが大切です。そして疑いがある場合には、無理に食べようとせず、なるべく早めに廃棄することが安全面からは望ましいといえます。わずかなカビであっても、切り落とせば問題ないと軽視せず、全体への広がりや食品の性質を踏まえた慎重な判断を下すよう心がけましょう。

隠れたカビを見つけるためのポイント

食品に生えるカビは、明らかな変色や斑点が表面に出現していれば気づきやすいものの、中には肉眼ではすぐにわからないタイプのカビも存在します。とくに、肉のような色味の強い食品や、調味料やソースなどで表面が覆われている加工食品では、カビの初期段階が埋もれてしまい、見落としてしまうケースが少なくありません。また、光の当たり方や包装容器の色などによっても発生しているカビを発見しにくい場合があります。少しでも違和感を覚えた場合は、包丁で切ってみたり、よくかき混ぜたりして内部の様子をチェックすることが、隠れカビを早期発見するうえで有効です。

さらに大切なのは、保管期間や保管状況に目を向けることです。冷蔵庫で保存しているからといって必ずしも安全とは限らず、扉の開閉が頻繁で温度変化が起きやすい場所や、庫内に食品を詰め込みすぎて空気が循環しづらい環境では、思わぬところでカビが生えていることもあります。調味料やジャム、漬物など、長期間保存可能なイメージのある食品でも、開封後は容器のフチに菌が付着して繁殖する場合があるため、残量が少なくなってきたら底だけでなく容器内部の隅々まで点検する癖をつけましょう。

また、自宅だけでなく購入時にも気を配ることが重要です。スーパーなどで野菜や果物を選ぶ際には、表面に小さな傷や変色がないかをよく観察し、気になる点があれば避けるようにします。わずかな傷からでもカビ菌は侵入しやすいため、事前にリスクを排除することで、家庭内でのカビ発生を未然に防ぐことにつながるでしょう。加えて、一度カビが生えた食品を発見した場合には、その周囲にある食品も同時にチェックすることをおすすめします。カビの胞子は目に見えなくとも飛散している可能性があるため、近くにある食品が同じ環境下で保存されていたなら、同様にカビが発生しているリスクが高いからです。

こうした点検や観察を習慣化すれば、隠れているカビを早めにキャッチし、安全に食事を楽しむことができます。カビを目で確認するだけでなく、においや触感、さらには食品の保管状況や劣化スピードにも注目することで、より正確に食品の状態を見極められるようになるでしょう。

カビを食べてしまうと起こる健康リスク

体内に侵入するカビの脅威:見落とせない健康被害のリスク

胃腸トラブルやアレルギー症状の可能性

カビの生えた食品をうっかり口にしてしまった場合、まず懸念されるのが胃腸トラブルやアレルギー症状です。カビ自体は目に見える部分だけでなく、その下に伸びる菌糸や胞子など、さまざまな形で食品に入り込んでいる可能性があります。こうしたカビを摂取すると、体内で異物として認識され、腹痛や下痢、嘔吐といった消化器系のトラブルを引き起こすケースが考えられます。特に腸内環境が弱っているときや、もともと胃腸が敏感な人は症状が重くなるおそれがあるため注意が必要です。

また、カビは多様な種類があり、その中にはアレルゲンとなる成分を含むものが存在します。ハウスダストや花粉などのアレルギーを持つ人が、カビ入りの食品を食べることで症状を悪化させる可能性も否めません。鼻炎やくしゃみ、咳が続くなどの呼吸器系の不調に加えて、じんましんや皮膚のかゆみを感じることもあります。さらには、口腔内やのどに違和感を覚えるケースも報告されており、アナフィラキシーのような重度の反応に至る場合もゼロではありません。

特に注意したいのは、健康な人の場合でも、カビを含む食品を継続的に摂取していると免疫機能が過度に刺激されることで、体質が変化しやすくなるという点です。いままで平気だったものに突然アレルギー反応を起こす「ある日突然アレルギー」が起きるリスクも存在するため、少しでもカビが疑われる食品は迷わず廃棄することが望ましいといえます。食品に生えたカビは、表面を取り除けばOKという誤解が広まっていますが、実際には菌糸が内部に深く入り込んでいることが多いため、安易に食べないよう十分な注意が必要です。

さらに、小さなお子さんや高齢者、あるいは持病を持っている人など、免疫力の弱い方ほどカビに含まれる菌や毒素の影響を受けやすい傾向があります。家庭内での食品管理はもちろん、外食やテイクアウトでも保存状態に疑問を感じた場合は口にしないなど、自己防衛の意識が欠かせません。胃腸トラブルからアレルギー症状まで、カビが引き起こす体への影響は多岐にわたるため、日頃から「少しくらいなら大丈夫」と油断せずにきちんとチェックを行う習慣をつけましょう。

カビ毒による重大な影響について

カビにまつわる健康被害を考えるうえで、忘れてはならないのが「カビ毒」の存在です。カビの中には、成長過程で毒素(マイコトキシン)を生成する種類があり、これらの毒素が食品に付着または浸透すると、見た目にカビがほとんど確認できなかったとしても深刻なリスクを伴うことがあります。たとえば、アフラトキシンやオクラトキシン、パツリンなど、食品衛生法などでも規制対象とされる毒性の高い物質が知られています。このようなカビ毒を長期的に摂取し続けると、肝臓や腎臓などの重要な臓器を傷つけ、発がん性を高める可能性があることが報告されています。

特にアフラトキシンはピーナッツやコーンなどの穀物類に発生しやすいことで有名です。高温多湿の環境で保管状態が不適切だと、カビが繁殖しやすくなり、目に見える形で生えていなくても毒素が生成される可能性があります。一度生成されたカビ毒は、熱に強い性質を持つものもあり、加熱調理によって完全に分解されないケースが多々見受けられます。そのため「料理すれば大丈夫」「煮込んだら平気」といった安易な判断は非常に危険です。調理前の段階で既にカビが生えている、あるいは変色や異臭がある食品は、もったいないと思っても廃棄を検討することが自分の健康を守る近道になります。

また、カビ毒は微量でも蓄積するリスクがあり、長期的な摂取で健康被害を引き起こす可能性が高まります。特に免疫力が低い人や、肝臓や腎臓に疾患を抱えている人は、より深刻なダメージを受けることがあるため、たとえ少量でも「食べてしまうかもしれない」状態を回避する必要があるでしょう。食品を安全に扱うためには、カビの目視チェックだけでなく、購入時の品質管理や保管場所の温度・湿度の管理、そして消費期限や賞味期限を厳守することが重要です。

現代では食材の流通形態が多様化しているため、海外から輸入される食材の中に、倉庫や輸送時の管理不備でカビ毒が潜んでいる危険性も否定できません。どんな食品であっても「カビ毒が存在するかもしれない」という意識を持ち、怪しさを感じたら口にしない決断が求められます。胃腸不調やアレルギー症状のみならず、重大な疾患につながるリスクをはらむカビ毒の問題を正しく理解し、日ごろの生活から予防・対処に努めることが、家族や自分自身の健康を守るうえで欠かせないのです。

カビが繁殖しやすい食品と条件

カビを寄せつけないために知っておきたい、食品と環境の関係性

パン、果物、調理済み食品の注意点

カビはさまざまな食品に発生する可能性がありますが、とりわけパンや果物、そして調理済みの食品は特に注意が必要です。パンの場合、ふんわりとした生地には空気が含まれ、水分量や栄養分も比較的豊富です。そのため、一度カビの胞子が付着すると短期間で繁殖しやすくなります。さらに、パンの表面だけでなく内部にまで菌糸が広がりやすいのが特徴です。表面のカビをこそげ落とせば大丈夫だと思いがちですが、実際には内部にも菌糸が侵入している可能性が高いことを覚えておきましょう。

果物は水分や糖分を多く含むため、カビにとって栄養源が豊富である点が大きなリスクとなります。熟して柔らかくなった部分や傷がついた部分があると、そこからカビが入り込み、すぐに増殖してしまうことがあります。特にイチゴやブドウなどは果皮が薄く傷みやすいですし、メロンやスイカのように切り分けた後は水分が外部に露出しやすいため、一度カビが生えたら全体に広がるスピードが早まります。カットした果物を保存する際には密閉容器やラップを利用し、可能な限り早めに食べきるのが理想です。

また、調理済み食品にも要注意です。カレーやシチュー、煮物のように水分が多く含まれる料理は、時間が経つほど雑菌やカビが繁殖しやすい環境を作ってしまいます。室温で長時間放置すると、一見表面が乾燥していたとしても内部は温かく湿った状態が続いていることがあるため、そこにカビが入り込みやすいのです。さらに、一度箸やスプーンなどで口をつけた調理済み食品は、唾液内の雑菌が混入している可能性も高いため、保存には十分な注意が求められます。

こうした食品を扱う際には、購入や調理の段階からなるべく傷をつけないよう丁寧に扱い、清潔な器具を使って取り分けることが基本です。そして保管する際は短期保存を心がけ、異変を感じたらすぐに破棄するなどの判断が大切になります。パン、果物、調理済み食品はどれも私たちの食卓に頻繁に登場するものですから、カビ対策の重要性を理解し、早めの消費や適切な保管を徹底することが、健康な食生活を守るポイントといえるでしょう。

湿度・温度・保存環境の関係

カビが繁殖するうえで大きく影響を及ぼすのが、湿度と温度、そして保存環境の管理です。カビは一般的に、湿度が高く温度が適切な条件下で急速に増殖します。日本は四季を通じて湿度が高めの地域が多く、特に梅雨や夏の時期には室内環境もジメジメしやすいため、カビにとっては理想的な繁殖環境が整いやすいといえます。食材を扱うキッチン周りは、水が飛び散りやすく布巾やスポンジが常に濡れていることも少なくありません。こうした状況ではカビの胞子が付着した場合、あっという間に菌糸を伸ばしてしまうリスクがあります。

また、冷蔵庫内は温度こそ低いものの、庫内の詰め込みすぎや定期的な清掃不足、ドアの開閉頻度による温度変化などが重なると、予想以上にカビが生育しやすい環境を作り出してしまうことがあります。とくに、後ろのほうに忘れられた食品や、汁漏れしている容器はカビが好む湿った環境を形成しがちです。冷蔵庫だから絶対に安全というわけではないため、定期的に在庫を見直し、掃除をすることが欠かせません。

保存環境を改善するには、適切な温度と湿度の管理が鍵となります。たとえば、風通しを良くすることで余分な湿気を逃がし、高温多湿な空間を作らないようにすることが基本です。食器や調理器具も使用後はしっかり乾燥させ、密閉容器で保存する際にはしっかりと水分を拭き取るなどの細かい気配りが大切になります。さらに、食品そのものの状態や量に合わせて保存スペースを確保し、「いつから保管しているか」も把握しておくと、カビの発生を早期に発見する手がかりになるでしょう。

外部環境の温度や湿度が上がりやすい季節には、室内のエアコンや除湿機、あるいは換気扇などを上手に活用し、なるべく空気を循環させるように心がけます。これは食品だけでなく、住まい全体のカビ予防にもつながります。また、カビは一度発生すると胞子が飛散しやすく、ほかの食品や場所にも連鎖的に広がるおそれがあります。そのため、ほんの小さなカビでも見つけたら早めに対処し、周辺環境をチェックすることが重要です。結局のところ、カビ対策は「条件を与えない」「見つけたら速やかに排除する」の両面を徹底することで、被害を最小限に抑えられるのです。

カビた食品への正しい対処法

食中毒を防ぎつつムダを減らす、正しい判断と工夫のポイント

取り除けば食べられるのか?見極めの基準

カビが生えた食品を見つけたとき、多くの人がまず考えるのは「カビが付いた部分だけ取り除けば大丈夫だろう」という判断です。しかし、カビは表面に見える斑点や綿毛状の部分だけでなく、目に見えない形で食品の内部にも菌糸を伸ばしている可能性が高いことを理解しておく必要があります。特にパンやチーズ、果物などの柔らかい食品では、表面にわずかなカビを確認した時点で、内部全体にまで菌糸が侵入しているおそれがあります。そのため、表面のカビをそぎ落とせば安心というわけではありません。また、カビの種類によっては強力な毒素を生成するものがあり、わずかな摂取でも健康に悪影響を及ぼすリスクがあるため、安易に「取り除けばセーフ」と考えるのは非常に危険です。

ただし、食品の種類や状態によっては、カビが発生していても一部を除去したうえで安全に食べられるケースがあるのも事実です。例えば、硬く熟成されたチーズの表面に出るカビは、元々製造過程で利用される菌と同系統である場合があり、適切に管理されている環境下では許容範囲内と判断されることがあります。しかし、これは食品の種類に詳しい専門家の知識が前提となるため、一般家庭で簡単に見分けられるわけではありません。少しでも疑わしい点があれば、リスク回避のために思い切って廃棄するのが望ましいといえます。

結局のところ、「取り除けば食べられるかどうか」を判断するためには、食品の性質やカビの種類、発生状況を総合的に見極める必要があります。もし、肉眼で確認できる範囲以上に食品が変色したり、変質したりしている場合は、内部までカビが広がっていると推測できるでしょう。目先のもったいなさに囚われて体調を崩してしまっては元も子もありません。安全性に確信が持てない場合は、迷わず処分することを基本姿勢とし、日頃から適切な保存環境を整えてカビの繁殖を防ぐことこそが、より賢明な対策といえるでしょう。

捨てるべきタイミングと食品ロス防止の工夫

カビが生えた食品を目にした際、多くの人は捨てるべきかどうかで迷うかもしれません。もったいないという気持ちや、目に見える部分だけ取り除けば大丈夫なのではという考えが頭をよぎるからです。しかし、先に述べたとおり、カビは目に見えない部分にも菌糸を広げている可能性が高く、ほんの少しでも毒素を含む場合がある以上、安易な判断は危険です。特に、体調を崩しやすい方や免疫力が低い方はリスクが大きくなるため、明らかにカビが確認できる場合は思い切って廃棄することを最優先しましょう。また、独特の異臭や粘り、変色など、いつもと違う状態に気づいた段階でも、未然にカビが発生している可能性を考慮し、食べるのを控えるのが無難です。

一方で、食品ロスは社会的にも環境的にも大きな課題です。無闇に捨ててしまうのは避けたいという気持ちも理解できます。そこで、カビの発生を未然に防ぎ、無駄を減らすための工夫が重要となります。たとえば、購入した食品は早めに消費することを心掛け、長期間保存が必要な場合は冷凍や真空パックなどの方法を活用するのも一案です。調理後の食品はこまめに冷蔵庫にしまい、複数日にわたって食べる場合でも毎回清潔な箸やスプーンを使って取り分けるなど、少しの心掛けでカビ繁殖のリスクを下げることができます。

また、保存容器やキッチン周りの衛生管理も見逃せません。カビが生えやすい環境を改善するためには、湿度と温度、清潔さを適切に保つ必要があります。たとえば、密閉容器やチャック付きの袋でしっかりと食品を保護し、野菜などは水気をよく拭き取ってから収納すると効果的です。定期的に庫内の清掃を行い、賞味期限や消費期限を管理することで、不必要な廃棄を防ぎながら、安全かつ効率的に食品を使い切ることが可能になります。こうした小さな積み重ねが結果として食品ロス削減につながり、家庭だけでなく社会全体の環境保護にも大きく寄与するのです。

身近にできるカビ対策の基本

カビを遠ざけるためのシンプルな習慣と意識づけ

冷蔵庫・キッチン・食品収納の正しいお手入れ

カビの発生を予防するには、まず日常的に使う冷蔵庫やキッチン、食品収納スペースを清潔な状態に保つことが欠かせません。冷蔵庫は常に低温を維持しているため、安全だと思われがちですが、実際にはドアの開閉や収納量によって温度が変化し、湿気や食品カスが溜まることでカビが生えやすい環境になり得ます。週に一度は棚やドアポケットを取り外して洗い、水分をしっかり拭き取ってから戻すようにしましょう。また、調味料やソースの容器の底やフタの縁などは見落としがちですが、意外と汚れやすくカビの温床になりやすいため、定期的にチェックしておくことが大切です。冷蔵庫に物を詰め込みすぎると、冷気が循環しにくくなり温度ムラや湿気が発生しやすくなるため、収納量は全体の七〜八割程度に抑えると効果的です。

キッチンまわりでは、シンクや排水口の掃除が重要なポイントになります。調理のたびに食材カスが残っていると、そこから雑菌が繁殖し、カビの胞子が広がる原因となるかもしれません。使用後は洗い物をすぐに済ませ、シンク内や排水口にぬめりがないか確認してこまめに掃除しましょう。さらに、スポンジやふきんは常に清潔で乾燥した状態を保つことが肝心です。使用後は熱湯消毒や漂白剤での除菌を行い、吊るして水気をよく切るなど、こまめに手入れを行うことでカビの繁殖を抑えられます。食品収納も同様に、乾燥と清潔が基本です。棚や引き出しにこぼれた調味料や粉類が放置されていると、その部分がカビの温床になり得るため、定期的に拭き掃除を行い、密閉容器やチャック付き袋などを活用して食品自体をしっかり保護しましょう。こうした日常的なメンテナンスを習慣化することで、カビの発生を未然に防ぎ、安心して料理や食事を楽しめる環境を整えることができます。

購入時や調理時に気をつけたいポイント

カビを寄せつけないためには、購入時からすでに注意が必要です。野菜や果物をスーパーなどで選ぶ際は、傷や変色、異臭の有無を確認し、少しでも気になる点があれば避けるようにすると、後々のカビ発生リスクを減らせます。パンやお惣菜などの日持ちしない食品は、購入後なるべく早めに使い切る予定を立てるとともに、開封後の保存環境もきちんと整えましょう。袋や容器に余分な空気や水分が残っているとカビが繁殖しやすくなるため、密閉容器やラップ、フリーザーバッグなどを活用して余計な湿気を極力排除することが大切です。また、冷蔵・冷凍のルールをしっかり守り、すぐに食べない分はこまめに小分けして保管するなど、適切な保存方法を意識することで、食品自体の鮮度を長持ちさせることが可能になります。

調理の段階でも、ちょっとした工夫がカビの発生を抑えるうえで役立ちます。まず調理器具やまな板は清潔な状態を保ち、食材ごとに使い分けるなどして交差汚染を防ぎましょう。たとえば、生の野菜や果物を切ったあとに、そのまま同じまな板で加熱済みの食品を扱うと、雑菌やカビの胞子が付着するリスクが高くなってしまいます。また、加熱後は速やかに食べるのが基本ですが、数日にわたって食べる予定の料理なら、一度に全量をテーブルに出さずに都度小分けをすることで、口をつけた食器や器具との接触を最小限に抑えられます。こうしたちょっとした習慣の積み重ねが、結果としてカビの広がりを防ぎ、安心して美味しく食事を楽しめる環境をつくるうえで大きな意味を持つのです。

MIST工法®カビバスター隊が提案する予防策

健康と快適さを守る、MIST工法®カビバスター隊が教える住まいの徹底対策

カビが発生しにくい環境づくりのノウハウ

カビは湿度や温度、そして栄養源がそろうと一気に繁殖する性質を持っています。そのため、まずは室内の湿度管理が肝心です。多湿になりやすい梅雨や夏場はもちろん、冬場でも暖房器具の影響や結露により、意外と湿気がこもっているケースがあります。窓の結露はカビ発生のサインでもあり、そのまま放置しておくと窓枠の溝やサッシなどに胞子が根を張ってしまう可能性も。日頃からこまめに換気を行い、必要に応じて除湿器やエアコンを活用して適度な湿度(一般的には50〜60%程度)を保つことがカビ対策の第一歩です。

また、部屋の隅や家具の裏など、普段はあまり目が届かない場所にも注意を向けましょう。こういったスペースは通気が悪くなりがちで、一度カビが発生すると見つけにくいのが厄介です。定期的に家具を少し動かしてホコリを払い、床と壁の間に余裕を持たせることで、湿気のたまりやすい空気の停滞を抑えられます。さらに、浴室や洗面所など水まわりもカビが繁殖しやすい代表的な場所です。入浴後や洗濯後にはしっかり換気扇を回し、浴室のドアを開けるなどして湿気を逃がすだけでも効果的。水滴が多く残るような場合は、スクイージーやタオルで拭き取る習慣をつければ、黒カビの発生リスクを大幅に下げることができます。

加えて、カビはホコリや皮脂などの有機物を栄養源とします。床や棚などにホコリがたまっていると、カビが繁殖する土台となってしまうため、こまめな掃除が欠かせません。特にエアコンや換気扇のフィルターは、空気の通り道ということもあり、汚れを放置すると部屋全体に胞子や雑菌をばらまく原因にもなります。MIST工法®カビバスター隊では、こうした細部のクリーニングや専門的な除カビ施工を組み合わせることで、カビが発生しにくい住まいづくりをお手伝いしています。日々のちょっとしたメンテナンスに加え、定期的にプロの手を借りて環境をリセットすることは、健康的で快適な生活空間を維持するうえで大きな意味を持つでしょう。

食品だけでなく住環境まで徹底的に対策する意味

カビの話題となると、食品につくカビを真っ先に思い浮かべる方も多いかもしれません。確かに、パンや果物などに生えるカビは目に見えやすく、食べ物を無駄にしたくないという思いからも関心が高まりやすい部分です。しかし、カビの脅威は台所の食品にとどまらず、住まい全体に及びます。壁紙の裏や床下、押入れの奥などに潜んでいるカビは、発見しづらいだけでなく、知らず知らずのうちに胞子を放出し、呼吸器系やアレルギー症状を誘発するリスクを高める原因にもなります。たとえ食品のカビを徹底的に除去していても、住環境そのものがカビの温床となっている場合、いつか再び食品への汚染が起きる可能性を否定できません。

また、住まいのあちこちに発生したカビは見た目が悪いだけでなく、建材を腐食させたり、カビ臭の原因になったりと、家そのものの寿命を縮める要因になることもあります。カビが原因で床材や壁材が劣化し、リフォームを余儀なくされるケースでは、想定外の費用や労力がかかってしまうでしょう。さらに、家族の健康に与える影響は決して小さくありません。アレルギー体質の方や小さなお子さん、高齢者などはカビの胞子に反応しやすく、症状の悪化や新たな疾患の発症につながるリスクが高まります。

だからこそ、食品だけでなく住環境そのものを俯瞰的にチェックし、必要な対策を徹底することが欠かせないわけです。MIST工法®カビバスター隊では、専門知識と技術を駆使してカビの原因を根本から取り除き、再発を防ぐ施工を行っています。局所的にカビを拭き取るだけでなく、空気の流れや湿度管理、素材の特性まで踏まえて対策を講じることで、結果的に食品へのカビ汚染をはじめ、住まい全体のトラブルを最小限に抑えられます。カビが引き起こす問題は、健康被害から建物のダメージ、食品ロスに至るまで多方面に影響を及ぼすため、徹底的な予防策を講じることが、家族の暮らしを守るうえで非常に重要な役割を果たすのです。

まとめ・安心して食べるために

カビを徹底排除し、毎日の食卓を安心に保つ最終ガイド

カビを知り、防ぐ重要性

カビは見た目やにおい、味を損なうだけでなく、人の健康にも深刻な影響をもたらす可能性があります。食品に付着したカビを誤って口にすると、胃腸の不調を引き起こしたり、場合によってはアレルギー症状を誘発したりすることもあります。さらに、一部のカビが生成する毒素は非常に強力で、発がん性や肝機能障害などのリスクを高めるとも報告されています。こうした背景から、カビを知り、食品への付着を防ぐことは、私たちの健康と安全な食生活を守るうえで欠かせない課題といえるでしょう。

加えて、カビは特定の環境下で一気に繁殖する厄介な性質を持っています。湿度や温度、食品の性質がそろえば、短期間のうちに広範囲に広がり、表面だけでなく内部まで菌糸を伸ばしてしまうことも珍しくありません。パンや果物をはじめ、さまざまな食品が被害を受ける可能性があるため、「目に見える部分だけ取り除けば大丈夫」という安易な考えは非常に危険です。食品だけではなく、住環境におけるカビの存在が原因で、空気中の胞子が再び食品に付着し、連鎖的に汚染が広がるおそれも否めません。

だからこそ、日頃からカビが生えないよう適切な保存や衛生管理を心がけ、こまめにチェックする習慣を身につけることが大切です。購入時に状態を見極める、使用する前に異変がないか確認する、賞味期限や消費期限を守るなどの基本的な行動が、トラブルを未然に防ぐ最初のステップになります。また、住まいの湿度や換気を適切にコントロールし、水分やホコリがたまりやすい場所を清掃するなど、環境を整えることもカビ対策には欠かせません。カビを知ることで、そのリスクを正しく認識し、対策を講じやすくなります。最終的にはこうした積み重ねが、家族全員の健康や食品を無駄にしないための最良の手段となるのです。

今日から実践できるチェック項目

まず、食品を購入する段階から気を配りましょう。野菜や果物は傷や変色、異臭がないかをしっかり確認し、怪しい部分があるものは避けるのが無難です。日持ちしない食品であれば、購入後すぐに消費できる量だけを選ぶようにし、買い置きする場合も冷凍や真空パックなど適切な方法を検討することがポイントとなります。冷蔵庫や食器棚に保管する際は、なるべく密閉容器やチャック付き袋を使い、水分をきちんと拭き取ってから収納することで、カビの繁殖を抑えられます。

次に、毎日のように使うキッチンやダイニングスペースでは、こまめな清掃と衛生管理が大きなカギを握ります。シンクや排水口に生ゴミや食材のカスを放置しないことはもちろん、ふきんやスポンジを清潔に保つことも忘れてはいけません。食品の取り扱いでは、まな板や包丁を生もの用と加熱食品用に分けて使ったり、使用後にしっかり洗浄・乾燥させたりして、交差汚染を防ぎましょう。また、調理済みの料理を長時間室温に放置しないこと、食べ残しが出た場合には速やかに冷蔵庫や冷凍庫に入れて温度管理を徹底することも重要です。

そして最終的には、日常的な習慣を見直すことがカビ防止の大きな柱になります。例えば、消費・賞味期限のチェックを定期的に行い、冷蔵庫内を整理するサイクルを決めて実行する。キッチンだけでなく、浴室や洗面所など湿気のたまりやすい場所の換気をこまめに行う。エアコンや換気扇のフィルターを定期的に掃除して、胞子やホコリが溜まらないようにする。これらの取り組みは面倒に思えるかもしれませんが、一つひとつはさほど大きな手間でもなく、慣れてしまえばむしろ快適な生活環境を保てるメリットを実感できるはずです。食品を安心して食べるため、そして健康的な暮らしを維持するために、こうした小さな積み重ねを今日から始めてみませんか。

----------------------------------------------------------------------

カビバスター隊

住所 :

〒252-0232

神奈川県相模原市中央区矢部1丁目14-7号エルムコート504

電話番号 :

0120-133-199

----------------------------------------------------------------------