カビと間質性肺炎:知られざるリスクとMIST工法®による対策

2025/03/31

カビと間質性肺炎:知られざるリスクとMIST工法®による対策

~建物のカビ対策が健康を守る!MIST工法®カビバスター隊が解説する早期予防とポイント~

皆さま、こんにちは。私たちは住まいと健康を守る専門家、MIST工法®カビバスター隊です。今回のブログでは、近年注目されている呼吸器系疾患のひとつ「間質性肺炎」と、私たちが普段から注意を喚起している「カビ」との関係についてお話しします。カビというと、梅雨時期にお風呂場に発生する黒カビや、窓際の結露によって繁殖する青カビなどを思い浮かべる方が多いと思います。しかし、その発生源や原因は「見えるカビ」だけでなく、目に見えない胞子や菌糸が空気中や壁の裏側など、さまざまな場所に広がっている可能性があります。

実は、こうしたカビの胞子を長期的に吸い込むことが、呼吸器にとって大きな負担となり、アレルギー性の症状を悪化させたり、場合によっては肺炎に似た症状を引き起こすリスクがあると言われています。中でも「間質性肺炎」は、肺の間質という部分が炎症を起こして硬くなり、呼吸がしづらくなる病気で、進行すると日常生活にも大きな支障をきたす深刻な疾患です。もちろん原因は一概には言えず、免疫や遺伝的要因、ウイルス感染など複数が絡み合うことが多いのですが、住環境に潜むカビやハウスダストの存在も無視できないと考えられています。

そこで私たちカビバスター隊が注目しているのが、**建物内部の目に見えない部分に潜むカビを徹底的に洗浄・除去する「MIST工法®」**という技術です。長年カビ対策を行ってきた私たちは、建物構造を熟知したうえで隅々まで洗浄し、再発を抑える特殊コーティングによって健康被害を未然に防ぐことを使命としています。ぜひ、このブログを参考にしていただき、皆さまの大切な住環境を守り、呼吸器疾患のリスクを少しでも減らすお手伝いができればと思います。どうぞ最後までお付き合いください。

目次

はじめに:なぜカビと間質性肺炎が注目されるのか

住まいの環境が健康を左右する:カビと間質性肺炎の深い関係を解き明かす

八代亜紀さん(※ご要望に基づく設定)のケースと間質性肺炎

八代亜紀さんは、日本を代表する歌手として長年にわたり数々の名曲を世に送り出し、多くのファンに愛されてきました。しかし、そんな八代さんが晩年に患ったのが「間質性肺炎」でした。間質性肺炎とは、肺の「間質」と呼ばれる部分が炎症を起こして硬くなり、呼吸機能が大きく損なわれる病気です。進行すると酸素摂取量が著しく低下し、日常生活の質が急速に落ちてしまう恐ろしさがあります。八代さんが息苦しさや倦怠感を覚えはじめた頃、当初は単なる風邪や気管支炎だろうと周囲も考えていたそうですが、検査を受けてみると深刻な肺のダメージが見つかり、医師からはできるだけ安静にしながら治療を続けるようにとの指示を受けたといわれています。

その背景には、自宅や仕事現場など、さまざまな場所での生活・活動環境が大きく影響している可能性が指摘されていました。特に注目されたのが「カビ」の存在です。室内の換気状態が悪かったり、楽屋や収録スタジオなどの空調管理に問題があったりすると、目に見えないカビの胞子が空気中に漂いやすくなります。こうしたカビを長期にわたって吸い込み続けることで、元々敏感な呼吸器をさらに痛めてしまうリスクが高まるのです。もちろん間質性肺炎の原因はひとつではありませんが、住まいをはじめとする生活環境全般におけるカビの有無は、見逃せない要因のひとつとして考えられています。呼吸器系の病を未然に防ぐうえでも、八代さんのケースは「住宅環境の影響をもっと早く見直していれば」という教訓を、私たちに強く示唆していると言えるでしょう。

カビと呼吸器疾患にまつわる一般的な認識

カビといえば、お風呂場やキッチン、押入れの隅に繁殖する黒カビをイメージする方が多いかもしれません。しかし、実際にはカビが引き起こす健康リスクは、目に見える箇所にとどまらず、空気中に飛散するカビ胞子や家屋内部の構造体で繁殖するカビによっても大きく左右されます。たとえば、アレルギー反応を示しやすい体質の人にとっては、吸い込んだカビが気道に刺激を与え、鼻炎や喘息を悪化させる原因となることがあります。また、免疫力が低下している高齢者や基礎疾患を持つ方は、一般的な風邪やインフルエンザのような症状から肺炎へ移行しやすく、さらにカビの影響も加わることで、より重篤な呼吸器疾患を引き起こすリスクが高まることがあるのです。

こうした呼吸器疾患には、肺自体が硬く変化してしまう間質性肺炎や、気管支が慢性的に炎症を起こすCOPD(慢性閉塞性肺疾患)などが含まれます。いずれも進行すれば日常生活での活動が大きく制限されるため、早期発見と適切な治療、そして何よりも原因となる環境要因の除去や改善が重要になります。特にカビは、目に見えないレベルで家屋の裏側や空気中に存在している場合があり、見落としやすいのが大きな問題点です。室内の湿度管理が行き届いていない、換気が不十分、あるいは水回りのメンテナンスを怠っているなど、日頃の小さな積み重ねがカビ繁殖の温床となるケースが少なくありません。「病気になってから対策をする」のではなく、「病気を予防する」ためにも、私たちが生活する空間のカビ対策は欠かせない存在となっているのです。

間質性肺炎とは?

炎症が引き起こす呼吸機能低下:知っておきたい間質性肺炎の基礎知識

病名の意味と主な症状

間質性肺炎とは、肺の「間質」という部分で炎症が起きることで、呼吸機能が低下してしまう病気の総称です。肺には、空気が通る気管支や肺胞という小さな袋状の構造があり、それらを支える組織を間質と呼びます。この間質で炎症が起こると、組織が硬く変化し、肺全体が十分に膨らまなくなってしまうのです。主な症状としては、初期段階では息切れや乾いた咳が目立ちますが、これらは風邪などの軽い症状と混同されやすいという厄介な面があります。進行すると、階段を上るだけでも息苦しくなったり、ちょっとした家事をするだけでも疲労感が強くなるなど、日常生活に大きな支障をきたすようになります。さらに、肺の機能低下が進むと体内への酸素供給が十分に行われなくなるため、倦怠感やめまい、チアノーゼ(爪や唇が青紫色になる症状)などが表れ、重症化すると在宅酸素療法などの医療的サポートが必要となるケースもあります。

間質性肺炎は、いわゆる「肺炎」とは異なり、細菌やウイルスなどの感染要因だけが原因となるわけではない点も特徴です。そのため、早期の発見と原因の特定が治療の成否に直結しやすいと考えられています。また、間質性肺炎という名前を聞くと、一つの病気を指しているように感じられますが、実際には複数の疾患が含まれ、症状の現れ方や進行の速さには個人差があります。主な治療法としては免疫抑制薬の投与や抗線維化薬の使用などが挙げられますが、生活習慣の改善やリハビリテーション、適切な環境づくりなどを並行して行うことも大切です。早期に症状に気づき、医師の診断を受けて適切な治療を開始することで、症状の進行を抑え、日常生活の質をできるだけ維持することが目指されます。

原因と進行のメカニズム

間質性肺炎は、ひと口に言っても原因は一つではありません。代表的なものとして自己免疫疾患が挙げられ、リウマチや膠原病など、免疫系の異常が肺の間質に炎症をもたらすパターンがあります。また、特定の薬剤を長期にわたって服用している場合、その副作用として間質性肺炎が引き起こされることも知られています。さらには、ウイルスや細菌などによる感染症がきっかけとなるケースもあり、元々の体質や他の基礎疾患との関連性を無視することはできません。こうした多岐にわたる原因が相互に作用しているため、一概に「これだけが発症の引き金」というわけではないのが、この病気の難しいところです。

進行のメカニズムとしては、まず何らかの要因で肺の間質にダメージが加わり、炎症が起こる段階から始まります。炎症は免疫反応の一種ですが、過剰に反応してしまうことで組織が線維化し、弾力性が失われていきます。すると、肺が硬くなって拡張しづらくなり、呼吸が浅くなる、あるいは十分な酸素を取り込めない状態に至るわけです。この繰り返しが重症化につながり、呼吸不全を引き起こすリスクを高めます。また、進行スピードには個人差があり、急激に症状が悪化する急性増悪という状態が起こることもあります。こうなると、本人や家族が自覚するよりも速いペースで病状が悪化し、集中治療が必要になるケースも少なくありません。一方で、比較的ゆっくり進行していくタイプもあり、その場合は咳や息切れといった症状がなかなか治まらずに長期間続くことになります。いずれのタイプにせよ、早期発見と定期的な経過観察が重要であり、症状を軽視せず、専門医による診断を受けることが最善策と言えるでしょう。

生活や住環境が与える影響

間質性肺炎は、その原因や進行具合だけでなく、生活習慣や住環境によっても大きく影響を受ける病気です。例えば、たばこを吸う習慣がある方は、肺に余計な負担をかけることになり、間質性肺炎の症状が進行しやすくなるリスクが高まります。加えて、室内の空気環境が悪い場合も見逃せません。特にカビやハウスダスト、花粉などの微粒子が気道を刺激し、炎症を誘発または悪化させる可能性があります。部屋の隅や押入れなど、湿気がこもりやすい場所でカビが繁殖している場合、それを長期にわたって吸い込み続けることで肺への負荷が蓄積し、間質性肺炎の進行を助長する恐れがあるのです。

また、住環境だけでなく、屋外においても黄砂やPM2.5などの大気汚染物質が肺への刺激となりうるため、これらが飛来しやすい地域では特に注意が必要です。さらに、気候条件によっても室内外の湿度や温度は変化します。これらの環境要素を適切にコントロールすることが、間質性肺炎の進行を抑え、症状を和らげるのに役立ちます。例えば、空気清浄機の活用や定期的な換気、こまめな掃除によるハウスダストの排除など、小さな積み重ねが大きな効果を生むでしょう。また、部屋の湿度管理も重要で、湿度が高すぎるとカビやダニが繁殖しやすくなり、低すぎると気道が乾燥してしまうため、適度な湿度(40~60%程度)を保つことが理想的です。こうした生活習慣や住環境を見直すことで、間質性肺炎の症状緩和や予防につながる可能性がありますので、ぜひ日常生活の中で意識して取り組んでみてください。

カビが引き起こす健康リスク

住まいに潜む小さな脅威:カビがもたらす身体への影響を見逃さない

アレルギー症状との関連

カビによるアレルギー反応は、花粉やハウスダストと同様に多くの人々が悩まされる深刻な問題です。特に、気管支喘息やアレルギー性鼻炎などを持つ方にとって、カビが繁殖した環境に長時間身を置くことは症状を悪化させる大きなリスクとなりえます。例えば、梅雨の時期や湿度の高い季節に室内に発生する黒カビや、押入れやクローゼットにひそむ白カビなどは、目で見えるカビだけでなく、その胞子を空気中にまき散らしている点が厄介です。これらのカビ胞子を吸い込むことで、免疫系が過剰に反応し、くしゃみや鼻水、目のかゆみ、さらには気管支の炎症を引き起こす場合があります。こうした症状が慢性化すると、日常生活において快適に過ごすことが難しくなり、仕事や学業、さらには睡眠の質にも悪影響を及ぼす恐れがあるのです。

また、カビアレルギーの発症には個人差があり、同じ空間にいても症状が出る人と出ない人が存在します。しかし、症状が出ないからといって安心できるわけではありません。元々アレルギー症状を抱えていない方でも、長期間カビの多い環境にさらされることで、新たにアレルギー体質になってしまう可能性も指摘されています。さらに、室内だけではなく、外出先でもカビが多い場所――たとえば古い建物の地下や換気の悪い倉庫など――に頻繁に立ち入る機会があると、知らず知らずのうちにアレルゲンと接触を繰り返していることになります。こうしたリスクを減らすためには、まず自宅や職場の換気をこまめに行い、湿気や結露を防ぐ工夫をすることが不可欠です。定期的に清掃を行い、壁や天井など普段は目が届きにくい場所のチェックを怠らないことで、カビの発生を最小限に抑える努力が求められます。

長期的な影響:肺や気道への負担

カビが発する胞子や代謝産物は、短期的なアレルギー症状だけでなく、長期的には肺や気道へ大きな負担を強いる可能性があります。特に、免疫力が低下している方や、もともと呼吸器系に疾患がある方にとっては、カビの存在が慢性炎症の原因となり得るため注意が必要です。例えば、気管支喘息を持つ方は、カビの胞子を吸い込むことで気管支の粘膜が刺激され、発作の頻度や重症度が増すことがあります。また、慢性的な咳や痰が続く、呼吸が苦しくなるなどの症状に悩まされる人も少なくありません。

さらに、近年注目されているのが、カビとの関連が示唆されるさまざまな肺疾患です。中には、長年のカビ曝露によって、肺の間質と呼ばれる組織が硬く変化し、呼吸機能が大幅に低下する「間質性肺炎」のリスクを高める可能性があると指摘する専門家もいます。カビによる肺への影響は、単にカビ菌そのものが感染を起こすだけでなく、免疫反応によって体内で生じる炎症が組織を傷つけ、結果として肺の機能を損ねるケースがあるのです。特に、高齢者や幼児、基礎疾患を抱える人々など、呼吸器が弱い立場にある方々は注意を怠れません。こうしたリスクを軽減するためにも、カビの温床となりやすい湿気の多い場所の定期的な掃除、除湿、換気を徹底し、必要に応じて専門の施工業者に相談することが重要です。日常のちょっとした心がけや適切な対応を継続することで、カビによる長期的な健康リスクを最小限に抑えることが可能となります。

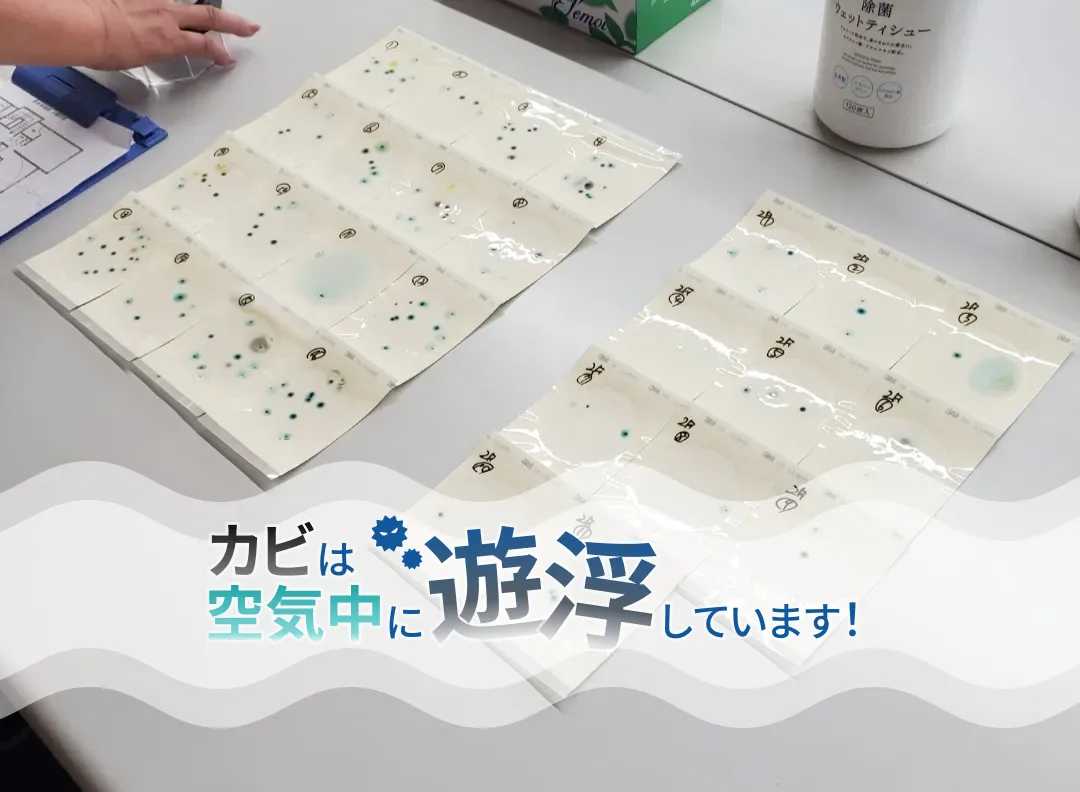

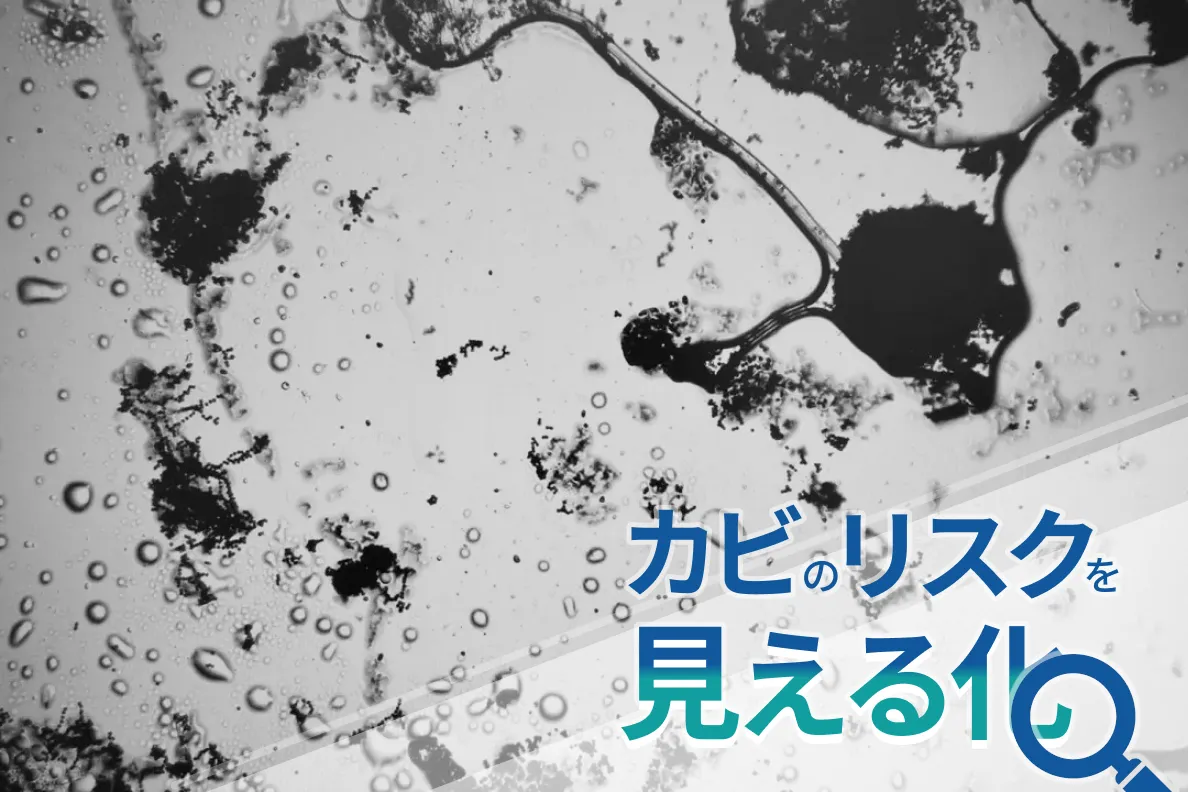

目に見えないカビの胞子の恐ろしさ

カビの問題を考える際、多くの人が頭に浮かべるのは、黒や白など目に見える形で繁殖したカビのイメージではないでしょうか。しかし、実際に最も恐ろしいのは、肉眼では確認しにくい微細な胞子が空気中に漂っている状態です。これらの胞子はわずかな気流や人の動きにも反応して室内を浮遊し、知らず知らずのうちに吸い込んでしまうことがあります。鼻や喉の粘膜が刺激を受けるだけでなく、肺まで入り込むことで炎症やアレルギー反応を引き起こす可能性が高まるのです。特に、家の壁紙の裏や押入れの奥、床下など、湿気の溜まりやすい場所でカビが大規模に発生している場合、その胞子の放出量は目に見える範囲を超えていることも少なくありません。

また、カビの胞子は重量が非常に軽いため、換気扇やエアコンの風に乗って家中を巡回することが考えられます。つまり、一見きれいに保たれているリビングや寝室でも、実は目に見えないカビが存在する可能性は否定できません。さらに、カビの胞子には種類が多く、中には強い毒素を産生するものもあります。そのような毒素が付着した胞子を繰り返し吸入し続けると、知らぬ間に体調不良を引き起こしたり、アレルギー体質のない人であっても新たなアレルギー症状を発症するリスクが高まることが懸念されます。したがって、肉眼で確認できるカビを除去するだけでなく、定期的な専門点検や環境調査を通じて、壁の裏側や床下、天井裏など、普段目が届かない場所まで含めた対策を行うことが重要です。自宅を見渡した際に異臭や湿気を感じたときは、すでにカビが繁殖し、胞子が飛び回っている可能性があるため、早めの対応が健康被害を防ぐための大きな鍵となるでしょう。

住環境に潜むカビの発生原因と予防策

カビの温床を断ち切る!住まいを快適に保つための具体的アプローチ

湿度と温度の管理

カビが発生する大きな要因として、まず挙げられるのが「湿度と温度」のバランスです。一般的に、カビは湿度70%以上、温度が20〜30℃程度の環境を好むとされています。特に日本の気候は梅雨や夏の時期に湿気が高まりやすく、建物の構造や立地条件によっては、室内の湿度が長期間にわたり高い状態になることがあります。このような環境が続くと、目に見える部分だけでなく、壁紙の裏や床下など、普段は確認しにくい場所にまでカビが繁殖しやすくなるのです。

対策としては、まず湿度管理に注目することが重要です。室内の湿度を40〜60%程度に保つことが理想とされ、エアコンや除湿機の活用、換気扇の適切な使用などによって、湿気を屋外へ逃がす工夫を行います。また、結露が発生しやすい窓や壁面には、断熱材の追加や結露防止フィルムの貼付を検討するなど、構造面からのアプローチも有効です。さらに、室内を適度な温度に保つことも大切であり、冬場は暖房による乾燥対策と同時に、結露を生じさせないための適切な温度設定を心がける必要があります。これらの取り組みを総合的に行うことで、カビが好む環境を根本から断ち切り、家族が安心して過ごせる室内空間を維持することができるでしょう。特に、近年では高気密・高断熱の住宅が増えているため、一見すると省エネルギー効果が高く快適な反面、内部に湿気がこもりやすいというデメリットがある点にも留意し、日常的な湿度と温度の管理を徹底することが何より大切です。

換気の重要性

カビ対策を考える上で、換気は欠かせない要素の一つです。湿度が高い場所や空気の停滞しやすい部屋では、カビの発生リスクが顕著に上昇します。とりわけ、バスルームやキッチンなど水まわりの設備を備えた場所は、日常的に水蒸気が発生しやすいため、換気の不足がカビの温床となる可能性が高いのです。また、洗濯物を部屋干しする習慣があると、さらに湿度が上昇し、結果的に室内全体がカビにとって好ましい環境へと変化してしまうでしょう。

そのため、まずはこまめに窓を開けたり、換気扇を活用したりして室内の空気を循環させる工夫を行います。近年の住宅には24時間換気システムが備わっているケースも多いですが、定期的にフィルター掃除や動作確認を行わないと、その効果が十分に発揮されないこともあるため注意が必要です。また、家具の配置によって空気の流れが遮られると、部屋の一部に湿気が偏る場合もあります。適度な間隔を確保し、空気がスムーズに流れるレイアウトに見直すことで、カビの発生リスクを下げることが期待できます。さらに、バスルームなど水気の多い場所を使用した後は、扉を開け放ち、換気扇をしばらく稼働させるなどして内部の湿気を屋外へ排出することが有効です。こうした小さな心がけの積み重ねが、カビの繁殖を未然に防ぎ、快適な住環境を維持するための大きな支えとなるでしょう。加えて、季節に応じた適切な換気方法を工夫することも大切です。例えば、花粉の多い時期には窓を開ける時間帯を調整し、雨天時には室内が過度に蒸れないよう除湿機を組み合わせるなど、状況に合わせて柔軟に対応することで、カビ予防の効果をさらに高めることができます。

掃除や定期的メンテナンスのポイント

湿度や換気といった環境管理だけでなく、掃除や定期的なメンテナンスを通じてカビを寄せ付けない工夫をすることも重要です。特に、カビは一度発生すると根が深く、見える部分だけの対処では再発を防ぎきれないことが少なくありません。例えば、バスルームのタイル目地やシリコン部分に生じた黒カビは、ブラシなどで表面をこすっただけでは根本的に除去できないケースが多いのです。根こそぎ落とすためには、カビ取り専用の洗剤を使用し、しっかり浸透させる手順を踏む必要があります。さらに、壁紙の裏など目の届きにくい場所でカビが発生した場合は、専門の施工業者に相談して内部構造をチェックしてもらうことが望ましいでしょう。

また、普段の掃除で見落としがちな場所にも注意を払うことが肝心です。例えば、エアコンのフィルターや換気扇の内部、冷蔵庫や洗濯機の下などは、湿気やホコリがたまりやすく、カビが繁殖しやすいポイントです。定期的にフィルターやパーツを取り外して洗浄し、ホコリや水分を除去することで、カビの発生を効果的に抑えることができます。また、収納スペースに関しても、押し入れやクローゼットを定期的に開放し、空気を入れ替えることが大切です。衣類や布団を詰め込みすぎないようにし、湿気取り剤やスノコを活用して通気性を確保しましょう。こうした日頃からのこまめな掃除とメンテナンスの積み重ねこそが、カビを遠ざけ、健康的で清潔な住空間を守るための最善策といえます。

MIST工法®によるカビ対策

革新的な施工技術で、住まいを根本からカビの脅威から守る

従来の方法との違い

従来のカビ対策といえば、市販のカビ取り剤や漂白剤を使って目に見える箇所を手作業でこすり落とす、あるいはアルコール消毒などでカビの胞子を抑制する方法が一般的でした。しかし、こうした方法では、表面に現れたカビを一時的に除去できたとしても、根の部分までしっかりと処理できないケースが少なくありません。特に壁紙の裏や木材の奥深く、あるいは床下や天井裏などの目の届かない箇所では、湿度や温度の条件が揃うと再びカビが繁殖してしまうリスクが高まります。さらに、市販のカビ取り剤は刺激が強いものが多いため、使用する際の安全対策や換気にも細心の注意が必要であり、小さなお子さんやペットがいるご家庭では使いづらいという課題もありました。

これに対して、MIST工法®は建物全体の構造を踏まえつつ、科学的根拠に基づいたアプローチを採用している点が大きな特徴です。目に見える部分だけでなく、壁や床下、天井裏など、カビの発生しやすいあらゆる場所に対して専用の薬剤をミスト状に散布し、微細な隙間にまで浸透させることができます。その結果、カビの根元にまで作用し、再発防止につながる強固な対策を実現しているのです。また、施工時の薬剤は人やペット、建材に配慮された成分を選定しているため、刺激臭や安全面への不安を大幅に軽減し、家族全員が安心して生活できる環境を手に入れられるのも従来法との大きな違いと言えます。

洗浄・除去・コーティングの流れ

MIST工法®では、大きく分けて洗浄・除去・コーティングという3つのステップを踏んでカビ問題を根本的に解決します。まず、カビの発生箇所やその周辺を丁寧に調査し、建物内部の状態を把握したうえで、洗浄作業を実施します。ここでは、専用の洗浄剤を用いてカビの菌糸や汚れをできる限り除去し、同時に建材に潜む目に見えない胞子まで徹底的に洗い流すことを重視します。次に行われる除去のプロセスでは、状況によっては建材の一部を交換したり、劣化が激しい箇所を補修したりする場合もあります。これによって、カビが再び繁殖する土台をしっかりと取り除くわけです。

そして最後に、コーティングによる保護作業が行われます。専用のコート剤を塗布または噴霧することで、菌や湿気が侵入しにくい環境を形成し、長期間にわたってカビの再発を抑制する効果が期待できます。コーティング剤は、建材と密着するように設計されており、かつ通気性を適度に確保することで、建物内の結露を増やさない工夫が施されています。また、屋内空間における安全性も考慮されており、人体に有害な物質を極力含まない成分を使用しているため、施工作業後も安心して生活を再開できるのが特徴です。こうした段階的な工程をきちんと踏むことが、MIST工法®によるカビ対策の最大の強みであり、一時的な「見た目のきれいさ」だけでなく、長期にわたる建物の健康と家族の安全を守ることにつながっています。

カビバスター隊が推奨する施工事例

MIST工法®を活用してカビを根本から断ち切る方法は、さまざまな住居や施設で実績を上げています。例えば、築年数が経過して床下が湿りやすくなっている戸建住宅では、下地の木材にまで深く入り込んだカビをミスト状の薬剤で浸透させて除去し、再発を防ぐための特殊コーティングを施すことで、長く快適に暮らせる住環境を取り戻した事例があります。また、マンションの一室で長年悩まされていた壁紙裏の黒カビも、従来の漂白剤では対処が難しい深い部分まで処理を行い、カビ菌の発生源そのものを断つことに成功しました。こうした施工を行った後は、住人が感じていたカビ特有の臭いやアレルギー症状が大幅に緩和されたとの声が多く寄せられています。

さらに、商業施設や学校など、人の出入りが多い場所でもMIST工法®の効果は発揮されます。特に、不特定多数の利用者が集まる施設では、空調によってカビの胞子が拡散されるリスクが高いため、建物全体を定期的にメンテナンスし、見えない箇所まで対策を施しておくことが重要です。カビバスター隊では、専門の知識と経験をもとに、それぞれの建物が抱える問題点を洗い出し、最適な施工プランを提案しています。加えて、施工後のアフターフォローや定期点検も行い、もし再発の兆候があれば速やかに対処できる体制を整えています。こうした一貫したサポートこそが、MIST工法®が幅広い現場で選ばれる理由の一つと言えるでしょう。

清潔な空間づくりのメリット

暮らしの質を高める!カビのない清潔空間がもたらす多彩なメリット

健康維持と快適な暮らし

日常生活を送るうえで、清潔な空間は私たちの体調や気分に大きな影響を与えます。特に、カビが発生している部屋では、目に見える汚れだけでなく空気中に舞う胞子やカビ臭が広がり、呼吸器系への負担やアレルギー症状の悪化につながりかねません。一方、定期的な換気や適切な湿度管理、そして表面だけでなく構造内部まで行き届いたカビ対策を実施することで、室内の空気が澄み渡り、すっきりとした環境を保つことができます。その結果、朝起きたときの鼻づまりや喉のいがらっぽさが軽減される、あるいは肌のかゆみや目の充血が抑えられるなど、健康面におけるプラス効果を実感する機会が増えるでしょう。

また、衛生環境が良好な部屋は、家族やゲストにとっても心地良い空間となり、自然とコミュニケーションがはずむというメリットも見逃せません。例えば、リビングやダイニングで気持ちよく過ごせると、食事や団らんの時間がより充実し、家族全員の精神的な安定やリラックス効果が高まります。さらに、カビ対策を徹底することで、ハウスダストやダニなどの発生原因を同時に減らしやすくなるのも大きな利点です。普段から清潔を保っていれば、慌ただしい日常の中でも安心して過ごせる上に、来客時にも「この家はしっかりケアされているな」と好印象を与えることができます。こうした効果の積み重ねが、より快適で健康的な暮らしを実現する大きなカギとなるのです。

カビを予防することで得られる安心感

カビをはじめとする微生物の繁殖は、見た目やにおいだけでなく、私たちの心にも少なからぬストレスを与えます。特に、一度カビが発生してしまうと、その原因がどこにあるのか、再発しないかといった不安がつきまとうことが少なくありません。しかし、カビを予防するための具体的な対策――たとえば定期的な掃除や換気、湿度管理や専門的な施工など――を講じることで、暮らしの中に潜むリスクを大幅に減らすことができます。こうした積み重ねが「自分の家は安全・安心だ」という確信を育み、日常生活をより心地良く送るうえでも大きな支えとなるのです。

安心感が得られるということは、すなわち精神的なストレスの軽減にもつながります。カビが原因でアレルギーや呼吸器症状が出るかもしれない、あるいは大切な衣類や家具が傷んでしまうかもしれない――そうした不安を抱えながら暮らすのは、想像以上に負担が大きいものです。一方で、カビ対策をしっかり行うことで、こうしたリスクを最小限に抑えられると分かれば、家の中で過ごす時間に対する心配ごとが減り、よりリラックスして日々を過ごせるでしょう。さらに、カビの発生を抑えるためのノウハウを身につければ、自分自身だけでなく、大切な家族やペットを健康リスクから守ることにもつながります。結果的に「家族みんなが元気に過ごせる」「お気に入りの家具や内装が長持ちする」といった形で、安心感が具体的なメリットとしても感じられるようになるのです。

家の寿命や資産価値の維持

カビは見た目や健康への悪影響だけでなく、建物そのものの耐久性にも大きく関わってきます。例えば、木造住宅では、目に見えない場所でカビが繁殖し続けると、木材が徐々に腐朽してしまい、建物の強度が低下するリスクがあります。さらに、壁紙やクロスの裏側でカビが拡大すると、表面の劣化だけでなく内部構造まで侵食されるケースもあり、長期的に見ると大掛かりなリフォームを余儀なくされるかもしれません。逆に言えば、カビの発生を定期的にチェックし、早期の段階で取り除くことができれば、建物の劣化を最小限に抑え、家の寿命を延ばすことにつながるのです。

また、家の資産価値を考えたときにも、清潔な空間であるかどうかは大きな差を生み出します。将来的に売却や賃貸を検討する際、カビや腐食の跡がある物件と、しっかりメンテナンスが行き届いた物件では、買い手や借り手の印象がまったく異なります。生活臭や部屋の傷みが目立てば、内覧時にマイナス評価を受けるのはもちろん、実際の査定にも影響を及ぼす可能性が高いでしょう。その一方で、日頃から清掃や換気、湿度管理などを徹底し、必要に応じて専門の施工を依頼しているような家であれば、「大切に使われている」「安心して長く住めそうだ」という好印象を与えることができます。つまり、清潔な空間を保つことは、自分たちが快適に暮らすうえでのメリットにとどまらず、家を資産として長く有効活用するための重要な要素でもあるのです。

まとめ:自宅のカビ対策で間質性肺炎リスクを減らす

最後まで油断しない!建物と健康を守るための総仕上げ

カビ対策を徹底する大切さ

カビはただの汚れやにおいの原因であるだけでなく、私たちの健康や建物の耐久性に深刻な影響を及ぼすことがあります。特に呼吸器系がデリケートな方や免疫力が低下している方にとっては、間質性肺炎をはじめとする深刻な肺疾患の一因にもなり得るため、十分な警戒が必要です。日頃の生活で感じるちょっとした咳や鼻のむずがゆさ、あるいは目のかゆみなどが、実は室内に潜むカビの胞子が原因だった――というケースも決して珍しくありません。しかし、こうした症状はしばしば季節性の花粉症や軽い風邪と混同され、カビが原因であることに気づかないまま見過ごされがちです。

だからこそ、カビ対策の徹底が重要になってきます。具体的には、室内の湿度管理や適度な換気、こまめな掃除などの基本を忠実に守るだけでなく、壁紙の裏や床下など目に見えにくい部分にも注意を払うことが肝心です。いくら表面をきれいにしていても、内部でカビが繁殖していれば再発リスクは常に潜んでいるといえます。カビの発生を抑えるだけでも、家族の健康リスクを大きく減らし、将来的なリフォーム費用や医療費の負担を抑えることにつながります。日常的な住環境のチェックや適切なメンテナンスを怠らず、「見えないところにこそ潜んでいるかもしれない」という意識を持つことが、間質性肺炎をはじめとする呼吸器疾患のリスクを大幅に下げるカギとなるのです。

早期の専門家への相談・定期的なチェックの重要性

カビ対策の基本をいくら実践していても、「どこか見落としている場所があるかもしれない」「壁紙や床下の状態までは自分では判断しづらい」といった不安はつきまとうものです。また、築年数が経過した家やリフォーム歴のある物件、あるいは高気密・高断熱が売りの住まいなど、建物の構造によっては思わぬところにカビが潜んでいる可能性も否定できません。そこで頼りになるのが、カビ対策を専門とするプロの存在です。

専門家の知識と経験を活用すれば、一般家庭では気づきにくい箇所へのアプローチや、建物全体の構造を踏まえた最適な施工方法を提案してもらえます。さらに、施工後のアフターフォローや定期検査によって「再発リスクの早期発見」が可能となるのも大きなメリットでしょう。間質性肺炎などの呼吸器疾患は、症状が進行してからでは治療に時間がかかり、生活の質が大きく損なわれることもあります。カビが引き金となる恐れを減らすためには、「問題が大きくなる前に専門家の力を借りる」という姿勢が欠かせません。もちろん、プロに相談する際には、どのような薬剤を使うのか、施工の安全性や施工後の効果持続期間はどうなのかといった点をしっかり確認することも重要です。こうしたコミュニケーションを通じて正しい知識を身につければ、日常的なセルフチェックや予防策にも一層の注意が払えるようになり、結果的には住まいや家族を守るための大きな力となってくれるのです。

より安全な住環境を実現するために

カビを含む住環境のリスクを最小限に抑え、安心して暮らせる家を実現するためには、日々のメンテナンスはもちろん、建物全体を俯瞰した総合的な対策が欠かせません。定期的に行われる清掃や換気だけでは不十分な場合があるため、定期点検や専門家による調査を組み合わせて、問題の早期発見と迅速な対応を徹底していくことが理想的です。特に、間質性肺炎のように重篤化すれば生活の質を大きく損ねる疾患と関連が疑われる以上、「うちの家にはカビがないはず」という思い込みだけで安心するのは危険と言えるでしょう。

こうした住環境対策を着実に実行することで得られるメリットは多岐にわたります。第一に、自宅の空気が常にクリーンであることで、家族全員の体調管理がしやすくなること。花粉症や喘息などの持病を持つ方や、高齢者、幼児がいる家庭であれば、その価値は一層高まるはずです。第二に、建物の寿命を延ばし、将来的な修繕費用を抑えられるという利点も見逃せません。水回りや壁材がカビによって劣化すれば、多額のリフォーム費用がかかる可能性がありますが、日頃からの予防と専門施工による徹底対策を行うことで、そのリスクを大幅に減らすことができるのです。さらに、清潔でカビに強い住まいは資産価値の維持にもつながるため、将来的に売却や賃貸を検討する際にも大きなアドバンテージとなります。結果的に、自宅のカビ対策は「家族の健康」と「財産の保全」を同時に守る手立てとなり、より安全で豊かな暮らしへと導いてくれることでしょう。

お問い合わせ・ご相談

迷わずご相談を!専門家が解決策をサポートします

MIST工法®カビバスター隊への連絡先

カビの問題は、表面上の汚れを取り除くだけでは解決しきれないことが多々あります。そこで、少しでも「カビかな?」と思う兆候があるときや、湿気・結露の多い環境で暮らしている場合には、早めに専門家へ相談することが何より大切です。MIST工法®カビバスター隊は、長年にわたりさまざまな住宅・施設でのカビ対策を手掛けてきたプロフェッショナル集団です。独自の技術と豊富なノウハウを活かし、一般的なカビ取り剤では届かない建物の奥深くまで徹底的にアプローチします。その結果、多くの現場でカビの再発を防ぎ、住まいの快適性と家族の健康を守ってきました。

ご相談やお問合せは、お電話またはメール、公式ウェブサイトのお問い合わせフォームなど、複数の窓口をご用意しています。電話の場合は、専門スタッフが直接対応し、具体的な症状やご希望をヒアリングしたうえで最適なアドバイスを差し上げます。メールやフォームからのお問い合わせであれば、写真や動画を添付することで状況把握がスムーズに進みますので、壁紙の変色やカビ臭がある箇所など、気になる部分を撮影してお送りください。カビバスター隊ではお客様一人ひとりの状況を丁寧に分析し、必要に応じて現地調査の手配や施工プランのご案内を行っております。こうしたプロセスを通じて、問題の根本原因を見極め、再発リスクを最小限に抑えるための最良の方法を提案させていただきます。

施工や見積もりに関する詳細情報

「本当に自宅のカビは完璧に除去できるの?」「費用はどれくらいかかるの?」といった疑問をお持ちの方も多いかもしれません。MIST工法®カビバスター隊では、まずは建物の構造やカビの広がり方をしっかりと調査したうえで、適切な施工範囲と使用する薬剤・資材を明確にし、詳細なお見積もりを作成いたします。金額や工期は、状況や建物の規模によって大きく異なりますが、無理な追加工事や不必要なサービスをおすすめすることは一切ありません。もちろん、見積もりだけでご依頼を決定する必要はなく、納得のいくまでご相談いただけますので、ご安心ください。

施工プランについても、漠然と「カビを取る」というだけではなく、洗浄・除去・コーティングの各工程でどのような薬剤や技術を使うのか、作業時にはどの程度のスペースが必要になるのか、施工後にはどのようなアフターフォローが受けられるのかなど、具体的な情報を丁寧に説明させていただきます。また、施工時期やスケジュールに関しても、お客様のライフスタイルやご希望に合わせて柔軟に調整が可能です。例えば、在宅中に作業を進める場合には騒音やニオイへの配慮が不可欠ですし、ご不在時に対応するケースでは鍵の受け渡し手順などセキュリティ面をしっかり確認する必要があります。こうした細部にまで目を配りながら計画を進めることで、安心してお任せいただけるサービスを提供していますので、少しでも興味や不安がある方は、ぜひ一度お問い合わせください。

SNSやブログのフォロー案内

カビの対策や建物に潜むリスクなどは、一度聞いて納得しても、いざ日常生活の中でどこまで実践できるかが重要です。そこでMIST工法®カビバスター隊では、公式SNSやブログを通じて、日々の暮らしに役立つ情報や事例紹介を定期的に発信しています。たとえば、カビの繁殖が増える季節に合わせた簡単な予防方法や、施工現場のビフォーアフター写真、実際に寄せられた質問への回答など、リアルでタイムリーな情報源として活用いただけるよう努めています。

SNSではコメント欄で気軽に質問ができるほか、他のユーザーの方々がシェアしている経験談を参考にすることで、「家のどこを重点的に掃除すればよいのか」「換気のコツは何か」「自分と同じような症状を改善した施工方法は?」といった具体的な悩みに対するヒントを得られるでしょう。ブログではさらに詳しい記事や専門家のコラムを掲載しているため、読み物として楽しみながら、カビ対策や住環境の整備についての知見を深められます。フォローやブックマークしていただくことで、新しい情報をいち早くチェックでき、最新の施工事例やイベント情報なども見逃すことがありません。「しっかりとした対策を学び、常に家を健康な状態に保ちたい」という方は、ぜひSNSやブログをフォローいただき、困ったときや疑問があるときは遠慮なくコメントやメッセージをお寄せください。そんなコミュニケーションの積み重ねが、ご自宅のカビ対策と健康管理における大きな味方となるはずです。

----------------------------------------------------------------------

カビバスター隊

住所 :

〒252-0232

神奈川県相模原市中央区矢部1丁目14-7号エルムコート504

電話番号 :

0120-133-199

----------------------------------------------------------------------